それでもスタートアップが中国に進出する理由

CES Asia 2019のStart Up Park

米国ラスベガスで開催されるCESと同様に、CES Asia 2019にもスタートアップだけを集めた会場がある。主催者発表では今回、155のスタートアップが出展していた。大半は中国のスタートアップだが、スイス、ノルウェーなどは国ごとにまとまったエリアで出展しており、特にスイスなどは20社以上が出展していた。中国国内のスタートアップが活況を呈しているのは、これまでも当媒体で紹介してきた通りで、EV(電気自動車)の分野などではスタートアップこそが中心的なプレーヤーとなっている。

市場も巨大で資金も豊富な中国大陸は魅力的だ。しかし、今回の米中摩擦のようなリスクを目の当たりにすると日本のスタートアップは進出をためらうだろう。同様の懸念は欧米のスタートアップにもあるはずだが、それでもなぜ中国での事業展開を進めるのか。

会場の一角では各国のスタートアップが来場者に向けてピッチを行っていた。その中の1社、スイスのスタートアップTombooks LLC(本社スイス・ローザンヌ)は、ピアノ伴奏にあわせて楽器の練習ができるアプリ「tomplay」を開発販売している。ファウンダーのAlexis Steinmann氏は中国市場へ進出するメリットをいくつか上げていたが、中でも子供向けの音楽教室の数が桁違いに多いこと、その先生や生徒たちが重要な顧客になると話した。先進国では軒並み少子高齢化が進むなか、若年層が多く、親世代の購買力もある国といえば、まずは中国だろう。子ども向けのAR商品、スマートウォッチ、プログラム教育関係の知育玩具などこのマーケットを狙った企業・スタートアップも会場で数多く見かけた。子ども向けの商品やサービスを扱うスタートアップにとってはリスクがあっても中国市場は外せないというわけだ。

スタートアップが中国進出する別の狙い

中国企業が市場を席巻しつつある分野に進出し、そこで一定の評価を得ることで、ブランドを確立しようという意欲的なスタートアップもある。

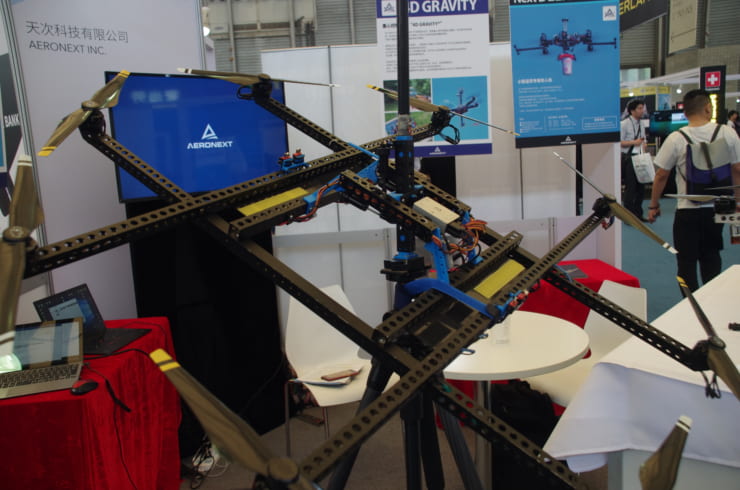

産業用のドローンを開発する日本のスタートアップ、株式会社エアロネクストがそうだ。ドローンはDJIを始めとする中国企業が圧倒的なシェアを占めている。その中国企業でさえも、空飛ぶドローンでは競争に破れ退場を余儀なくされる企業や、空中を諦め水中ドローンに活路を見出そうとしている企業もあるほどだ。このように厳しいマーケットにあえて参入するのはなぜなのか。

「ドローン前提社会」という言葉に触発されて、この世界に飛び込んだという同社の田路圭輔(とうじ・けいすけ)代表取締役CEOによると、空撮やトイ・ドローンにおいては中国企業優位だが、空輸や空中作業を行う産業用ドローンはまだ黎明期で、この分野は将来、自動車産業に匹敵する市場規模になるのではと予想しているという。

「DJIのことはリスペクトしています。でも彼らが作ったのは空飛ぶカメラ、空飛ぶスマホで、私たちが目指しているのは空飛ぶロボットなのです」

こう話す田路氏よるとドローンが登場して以来、ハードウェアの基本構造にはほとんど変化がなく、ソフトウエアの改良により安定性、操作性などが進化してきたという。同社はハードウェアの改良し機体の構造を変えることでドローンが抱える課題(耐風性、信頼性、飛行時間、飛行速度)を解決した。また産業用のロボットはロボットそのものが上下左右に揺れていては安定的に作業ができないが、産業用ドローンも同様だ。同社の技術によるドローンには、独自の重心制御技術「4D GRAVITY®︎」が採用されており、これにより飛行中のドローンの中心軸が安定することで「ラーメンも運べる」(田路氏)ものとなった。

この技術よって輸送荷物が安定するだけでなく、ドローンで橋梁の裏側や建物の天井に張り付くように検査をすることができる。また上空でドローン同士が合体し、バッテリーの交換も可能になるなど、用途も運用形態も広げることができる。

ぶれない軸をドローンに設けるというのは、ちょっとした発想の転換。いったいどのようなきっかけでこの発明に至ったのか。開発者である同社の鈴木陽一取締役CTOは、バルーン(風船)を使った風景空撮の第一人者だ。風船をドローンに取り替えて撮影をした際にドローンでは機体ブレが撮影の妨げになったことから、重心制御の重要性に気づいたという。風船に吊り下げたカメラは風船が揺れても大きくぶれないが、ドローンは機体が揺れるとカメラも揺れる。ここから飛行部と搭載部を分離するという発想がうまれた。

同社の戦略がユニークなのは、技術面にとどまらない。「4D GRAVITY®︎」はもちろん同社の特許となっているわけだが、特許により技術を守るだけでなく、技術を特許化することによって積極的に流通させることができ、これが同社の経営戦略の柱となっている。これは前職で電子番組表「Gガイド」を同様の手法で普及させてきた田路氏の経験を活かしたもので、「独自の技術力に自信はあるが事業化に至らない」といった技術ドリブンなスタートアップにありがちな落とし穴にハマることなくすでに多くの事業パートナーを得ている。

このように技術面でも経営面でも独自の戦略を持つ同社は、中国をグローバル展開のファーストターゲットに選んだ。手始めに深センでのスタートアップピッチに参加し実績を作り、この5月には同市に法人立ち上げた。今後は研究開発センターも設け、中国企業との提携も進めていく。

「中国のドローンメーカーもこの技術認めている。『中国が認めたドローンの技術』でアピールしていきたい」と田路氏は言う。ドローンやEV、スマホ決済など中国が世界の先進地帯と目されている分野では中国で認められることがブランディングになる。これまでは商習慣や政治体制の違いなどリスクばかりに目が行ったが、スタートアップにとっては「ブランディングのための中国大陸進出」という選択も今後はあり得るわけだ。

スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs

スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs