米中分断で日本に期待 深センのAIロボスタートアップ「NexTech Week 2024」に来日出展

14社の様々なAIロボットの並ぶ深センブース

深セン市は、人口1799万人、3.46兆元(1元22円として54兆円)のGDP(いずれも2023年)の規模を持つ国家クラスの巨大な自治体だ。東京都の人口は1413万人(2024年)、GDPが113.7兆円(2021年)なので、東京都と比肩する規模の都市だといえる。

5月22〜24日の3日間、東京ビッグサイトで行われた展示会イベント「NexTech Week 2024」に、その深センからAIロボティクススタートアップ14社が来日し「深センパビリオン」として出展した。東京都がスタートアップ支援に注力しているが、深セン市も同様で、この出展は、中国国際貿易促進委員会深セン市委員会、深セン国際商会といった、日本のJETROや商工会にあたるような機関もサポートしている。

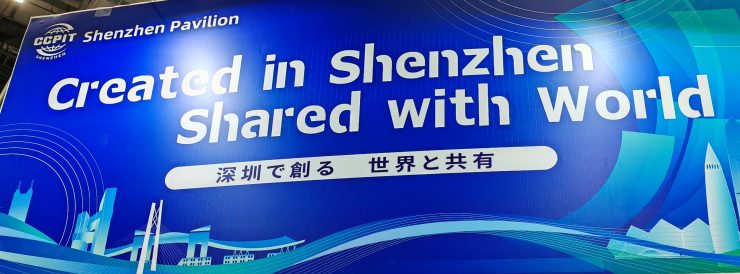

「深センで創る 世界と共有」スローガンに込められた狙い

今回の出展にかかるブース費用、渡航費などを深セン市が負担し、筆者の所属するiMakerbaseアクセラレータが参加企業を募ってパビリオンを構成した。深センパビリオン全体のスローガンは「Created in Shenzhen Shared with World(深センで創る 世界と共有)」。ここ数年の深センのAIロボティクス企業の成功パターンは、まさにこのスローガンそのものだ。

AIロボティクス技術を用いて製品を開発するうえで、深センは最適な場所だ。一方で、多くのスタートアップが次々と生まれる深センで生き残るには、ライバルの多い中国市場だけでなく、早い段階で海外での成功をつかむ必要がある。

日本には米中に次ぐマーケットがあり、国内のインフラや技術レベルが高く、新しいものを好む人も多い。今回出展したようなAIロボティクス企業にとって、日本のパートナーは共に発展できる相手となり得る。それが「Created in Shenzhen Shared with World(深センで創る 世界と共有))というスローガンに込められている狙いだ。

日本での成功がサバイバル要因に Pudu Robotics

実際に「深センで創る 世界と共有」で成功した典型例といえるスタートアップPudu Robotics(以下、Pudu)も今回の深センパビリオンに参加していた。

Puduは、レストラン内で配膳などを行うサービスロボットを開発している。日本ではすかいらーくグループ(ガスト、バーミヤンなど)に導入されている。レストラン内を動き回るネコ型配膳ロボットを見かけたことがある読者も多いだろう。

Puduが製造するようなサービスロボットは、中国の多くのスタートアップが開発しており、競合から一歩抜け出すのは難しい。Puduは、日本での販売実績が加速したことで競争から抜け出し、エンジニアの採用や研究開発リソースの確保ができた。これが現在の成功につながっている。

同社の新型のサービスロボット「Bellabot Pro」は、3つの深度カメラと複数の360度視覚カメラを組み合わせることで、これまでよりもさらに席間の狭い料理店や居酒屋などでも自動配膳を可能にしている。

中国のサービスロボットを支える深センORBBEC

Puduで使われている「深度カメラ」を開発しているORBBECも深センの企業だ。会場で同社の担当から聞いたところ、中国全体のサービスロボットの多くは同社の深度カメラを使っているという。

ORBBECは2013年創業と新興ながら上場企業(上海688322)として、今回の深センパビリオンに参加した。製品説明をしてくれた同社の楊氏は日本語も流暢で、以前はDJIなど深センのテクノロジー企業で働いていたそうだ。ORBBECはまだ日本でEC販売を行う代理店がなく、今回の出展で日本でのパートナーを探すとのこと。

ORBBECやPudoに限らず、深センの企業は提携に至るまでの決断やオープンイノベーションを展開する速度は早い。これが「深セン速度」と呼ばれ、深センの強さの源泉となっている。

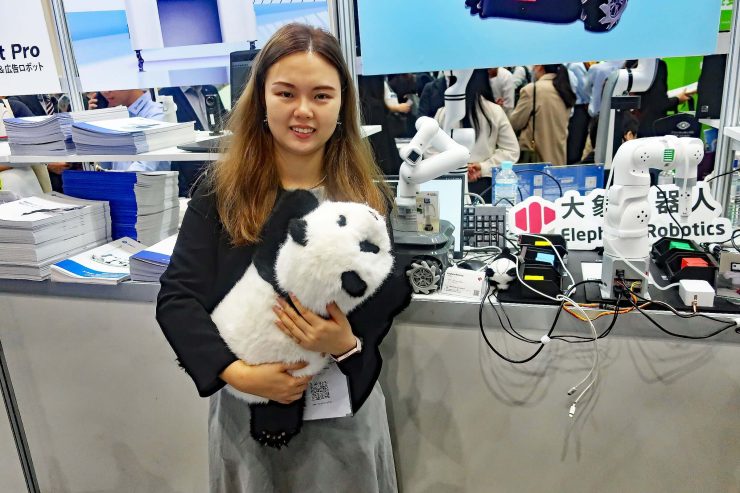

AIロボティクスを中国の教育に導入するElephant Robotics

工業用・教育用のロボットアーム製品をラインナップしている深センElephant Roboticsも、昨年に続いて来日した。同社のロボットmyCobotシリーズは、秋葉原や大阪・日本橋の開発者向けショップで店頭に並んでいるのでご存知の方もいるだろう。

同社は人間と共生するロボットを提供しており、人と一緒に仕事をする「協働ロボット」と、ペットのように一緒に暮らせる「コンパニオンロボット」のシリーズを開発している。協働ロボットmyCobotシリーズは、世界中で利用者が増えているオープンソースのロボット制御OS「ROS」をサポートしており、ビジョンカメラやセンサーなどと連動させる、ロボットを使った複雑なシステムを開発しやすくなっている。

Elephant Roboticsは、中国の大学研究室や地方政府と連携して、ROSを使う複雑なシステムを学生が構築する教育プログラムや教科書、ロボットコンテストのカリキュラムなども開発している。今のところ中国の教育機関と、シンガポール等英語圏の教育機関のみに提供中だが、myCobotシリーズは日本でも広く使われているので、この分野での日本展開もあるかもしれない。

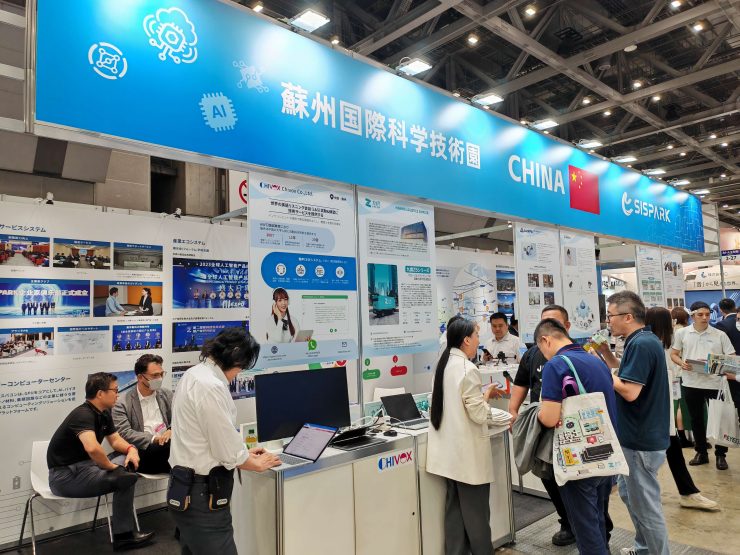

米中貿易対立の中、日本での出展が拡大

今回の「NexTech Week2004」では、主催者側でも中国人のスタッフを用意し、深セン以外にも浙江省や蘇州などの地方政府やアクセラレータが主導するグループの出展が行われた他、独自に出展する中国企業も多く見られた。また、在日中国大使館から経済商務部、科学技術部などの高官が来場し、出展者の反応を見守っていた。

このように中国企業が日本の展示会出展に力を入れるのは、CESほか、アメリカの大規模な展示会に、ビザ等の問題で中国企業が出展しづらくなっているという背景がある。それを見越して、日本や欧州の展示会運営者は、中国国内での営業を強化している。その結果として中国から日本への投資や進出が強化されるのは、日本経済にとっては非常に良いことであり、今後、この流れが続くのかを注目したい。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり