能登半島地震でも活用 国や研究機関の「防災DX」の仕組みはどこまで進んでいるのか

セミナーに登壇する国立研究開発法人 防災科学技術研究所 総合防災情報センター長の臼田裕一郎氏

近年、さまざまな分野でDXが試みられているが、防災分野においても「防災DX」と呼ばれる取り組みが進められている。国や専門機関は、大地震や激甚化する風水被害の対応にデジタル技術をどう活用しているのか。

2024年10月23日〜25日に幕張メッセ(千葉県千葉市)にて、Japan IT Week秋が開催された。その中で、国立研究開発法人 防災科学技術研究所 総合防災情報センター長(兼AI防災協議会/防災DX官民共創協議会 理事長)の臼田裕一郎氏が登壇。「防災DXを本気で進めるために何が必要か」と題した講演を行い、国や研究機関が進める防災DXの内容を紹介した。

「情報共有」の効率化に向けて

冒頭、臼田氏は「防災DXが必要な理由」を2つあげた。ひとつが「自然災害が激甚化・頻発化している」こと。そして、もうひとつが「少子高齢化」だ。

「すでに(防災)活動できる世代が割合としてどんどん減り、守らないといけない世代の割合が増えています。こうなると、(水害時の)堤防対応など、今まで人手をかけていれば何とかやっていけた部分が限界に来てしまっている。つまり、我々自体が弱くなっていることが挙げられます。敵が強くなり、我々が弱くなっているのですから、災害対策がこれまでのやり方では到底対処できないというのが実情です」(臼田氏)

そこで、今まで人手をかけアナログで行なっていた作業の一部をデジタル化し、「業務そのものを大きく変えよう」と進めているのが防災DXだという。

防災DXの第一歩は「情報の共有」だ。日本の防災・災害対応の場合、各省庁や自治体の各部署、NPO、企業などの組織が同時並行で動く仕組みになっている。このため「(各組織の)状況認識の共有が不可欠」だという。

「例えば、ある場所に(被災者を)捜索に行くとなったときに、あるチームが捜索したことが他のチームに伝わっていないと、同じ場所をまた別の組織が捜索してしまうことになる。その繰り返しが起こると、人的リソースを大幅にロスしてしまいます」

そこで内閣府が中心となり、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環として、2014年から研究開発が進められているのが「基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D)」だ。

これは簡単に言うと、各省庁や組織が防災に活用しているシステムやデータベースなどの情報を、パイプラインや土管のようにつなぎ合わせる仕組みだ。従来であれば、(別の組織が持つ情報)を共有する際には、それぞれ別のシステムにアクセスしてダウンロードし、自分たちのシステムに取り込むといった多くの手間がかかった。しかし「SIP4D」のパイプラインにつながっている(他組織の)情報であれば、利用者は複数の情報を統合した形で簡単に手に入れることができ、情報共有の手間が大幅に削減されるという。

「ただし『SIP4D』をそのまま災害現場で使うのは難しい」と臼田氏は言う。なぜなら、災害現場ではスマートフォンやタブレットをよく使うが、防災システムの中にはパソコンでないとアクセスできないものも多い。また、現場では新しいデータも次々と生まれるため、この情報の共有も並行して行う必要があるからだ。

そこで、災害現場で情報を関係者に伝えたり、現場で生まれた新しい情報をパイプラインに流し込んだりする少数精鋭のチームを作ろうと、2019年から正式稼働したのが「災害時情報集約支援チーム(ISUT)」だ。

臼田氏は、今年(2024年)1月1日に石川県で発生した能登半島地震を例に、ISUTの活動内容を紹介した。

まず16時10分の地震発生から2分で、ISUTの主軸となるチーム(情報統合班)がオンライン上に参集した。30分後にはISUTの派遣が決定。4時間後には自衛隊のヘリで現場に入ることが決まり、23時23分には石川県庁に派遣チームが到着した。

また、それと並行して、現場派遣されないメンバーが、さまざまな観測網や民間企業が持つ情報から被害状況を推測できるものをデータ化し、組織間で共有するための準備を進めていったという。

「現場では、自衛隊や消防が中心となり初期対応を行なっており、そこから徐々にDMAT(災害派遣医療チーム)や他の機関が現場入りしてきました。ISUTはそうした複数の組織に、タブレットで現状を説明したり、ディスプレイで情報を表示したり、スマートフォンでの(情報への)アクセス方法を伝えたり、いろんな形で情報を届けていきました」

被災者支援につながる防災DX

能登半島地震の災害対応では、ISUTにより「道路状況」「通信状況」「住家被害状況」などさまざまな統合情報が共有された。「しかし、これで全てがうまくいくわけではない」と臼田氏は説明を続ける。

「災害が起きた時に一番困るのは被災者の方々です。被災者の方々がどんな支援サービスを受けられるのか、その情報を届けるためには、被災者一人ひとりを支援するための情報が必要になります」

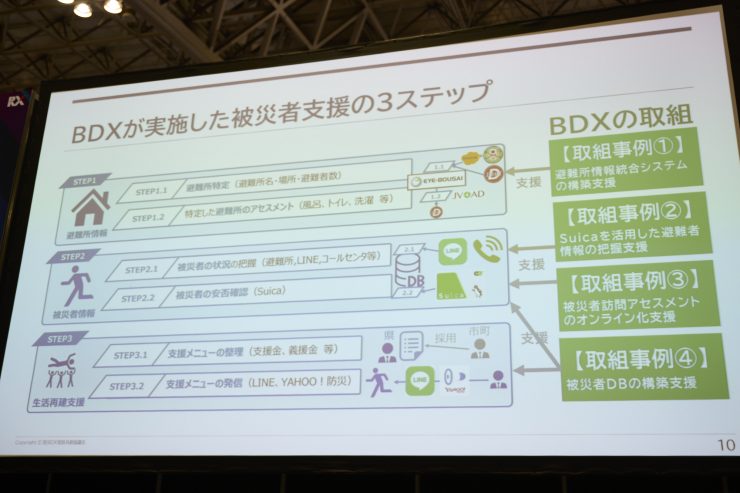

能登半島地震の災害対応において「被災者一人ひとりを支援するための情報」の共有に尽力したのが、防災分野のデータ連携を目指し、デジタル庁の呼びかけで発足した「防災DX官民共創協議会(以下、BDX)」(2022年〜)だという。臼田氏はBDXが行った特に重要な活動として「被災者支援につながる3つのステップ」を紹介する。

ひとつ目のステップが「避難所情報の集約」だ。行政は平時に指定避難所を決めている。しかし、能登半島地震は元日に起きたために帰省者も多く、在住人口の1.5倍の人口が現地にいた。このため、指定避難所で全てをカバーできず、指定していない場所(公民館、自宅、ビニールハウスなど)が避難所的な役割を果たしているケースも多かった。

こうなると、行政は全ての避難所を把握しきれない。現場で直接支援している自衛隊やDMATが避難所的な情報を把握していたが、それぞれの組織で使っている(避難場所の)名前が異なっていた。そこでBDXでは、避難所名、位置、住所、電話番号など複数の情報から、「この避難所とこの避難所は同じであろう」と推定していくアプリを開発・運用し、「最終的には917箇所(1月28日時点)を確定した」(臼田氏)。

2つ目が「避難者情報の把握」の支援だ。各避難所にいる被災者に専用のICカード(Suica)を渡して、入浴施設の利用などの行動をトラッキングし、「その人がどこにいて、どのようなサービスを受けたのか」を記録して自治体などに提供したとのことだ。

3つ目は「被災者訪問アセスメントのオンライン化」の支援だ。従来、避難所では、被災者一人一人に「今何に困っているのか」「どんな病気を抱えているのか」などのアセスメント(ヒアリング)を紙で行なっていたが、これをオンライン化。実施機関ごとに異なっていた調査項目を統一化し、同じ質問が何度も繰り返される事態を回避したという。

さらにBDXでは、活動で得られた情報をもとに石川県が「被災者データベース」を構築することも支援。同データベースは、義援金の配布や被災者の避難先の集計・地図化などに活用されたとのことだ。

「これまでは『高齢者がデジタルを使えないから(災害対応は)アナログで、人海戦術でやるべきだ』という話がありました。しかし(被災者データベースで)住民全体からデジタルに対応できる被災者を引き算できるようになれば、デジタルに対応できない人を明確に抽出できるようになります。これをもとに、デジタルに対応できる人にはデジタルで対応し、できない人には人を充てていく。こうしたことで、人を充てていく部分(負担)を減らせることが、今回明確になりました。今後(の防災DX推進)に向けて光がひとつ見えたと考えています」

こうした成果を受け現在石川県では「デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ(TYPES)」を取得し、能登半島地震での取り組みを標準化する試みを進めているという。

「『能登半島でやりました、終わりです』ではなく、能登半島で起こった災害の経験を全国に展開していく。こういった流れが出てきています。今まさに現在進行形で進められているところです」

講演の最後に臼田氏は、今後防災DXを進めるうえで「自治体間の取り組み格差を解消すること」の大切さを提唱。そのために、災害時に使うデータを流通させるための「基盤の構築」、災害時に使うデータを「(単に見るだけでのものではなく)使えるものへと磨くこと」、そして「行政と民間企業が共創すること」が大事だと訴えた。

日本国内で生活する限り、誰も自然災害に遭う可能性からは逃れられない。自分が住む地域の防災DXの進捗具合に目を凝らしてみることも、重要な防災活動のひとつと言えるだろう。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり