サカナの「腸内細菌」で水産養殖に革新を 京大名誉教授が退官後に立ち上げたスタートアップの挑戦

ホロバイオ株式会社の創業者でCEOの梅田眞郷氏(右)と取締役の小林俊秀氏(左)(以下全ての画像提供:ホロバイオ)

自然環境の変化などさまざまな要因で天然の水産資源が減少する中、安定的に水産物を生産できる養殖漁業の重要性は増している。また、人類の食料確保の観点からも、タンパク質を効率よく確保できる養殖漁業への期待は今後高まると考えられる。

しかし養殖漁業の拡充には、エサの価格高騰や感染症による大量死など解決しなければならない課題がいくつもある。これらの課題に、魚の腸内細菌を活用した独自の技術で立ち向かうスタートアップがある。長年分子生物学を研究してきた梅田眞郷氏が、京都大学を退官した直後に立ち上げたホロバイオ株式会社(京都市西京区、創業2020年)だ。

同社は、魚の機能性腸内細菌(魚の体に良い働きをする細菌)を活用した「新規生物育種技術」(特許出願中)を用いて魚を大きく健康に育てることで、水産養殖に革新をもたらそうとしている。同社の技術や事業展開、起業への思いについて、CEOの梅田氏と取締役兼研究統括の小林俊秀氏に聞いた。

魚の腹を変えることで、魚そのものを変える

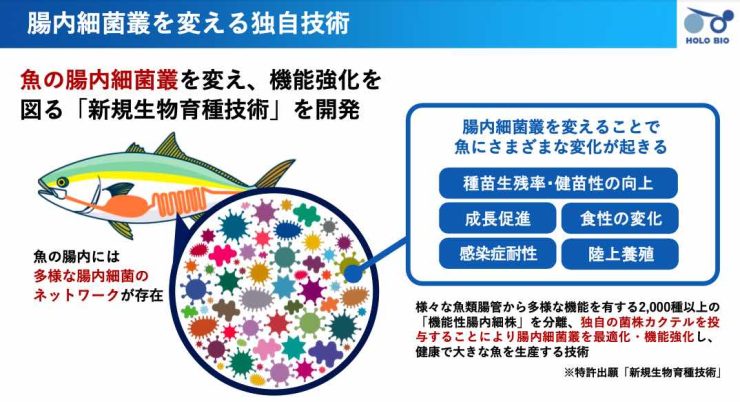

ホロバイオが開発する「新規生物育種技術」とはどのようなものか。梅田氏は「魚の腸内環境を変化させ、魚の機能強化を図るもの」だと説明する。

「今の水産養殖は、陸上養殖を行ったり、IoT技術を活用したりといった設備面の技術開発が進んでいます。魚においても人工交配や遺伝子編集などによる品種改良が試みられていますが、近年の研究により、腸内細菌が生物の代謝、成長、行動といったさまざまな生命活動に重要な役割を果たすことがわかってきました。そこで私たちは、腸内細菌を変えることで魚を変える技術を世界に先駆けて開発しました。これが『新規生物育種技術』です」

梅田氏によると、哺乳類と比べて魚の腸内細菌はこれまでほとんど研究されていなかった。そこでさまざまな種類の魚の腸内細菌を調べてみると、養殖魚の腸内細菌は、天然魚に比べて「菌の数が少なく」「多様性がない」ことがわかったという。

「たとえば魚の養殖を始めるときに卵を洗うことがあります。人間ですと、母親からいろいろな菌をもらうのですが、(卵を洗うと)そういうのがなくなり菌が貧弱になってしまいます。また、ひとつの閉鎖された環境で特定のエサを食べていると、お腹の菌が単純になる。すると成長が悪くなったり、病気になったりします。そうした状態を治すのが我々の『新規生物育種技術』です」

同技術では、次のような手法を魚に施す。ホロバイオではいろいろな魚から2000種以上の機能性腸内細菌株の分離に成功しており、その中から対象となる魚に合わせた「菌のカクテル」を作る。それを仔魚や稚魚のうちにエサに混ぜて投与すると、投与した菌が、魚の腸内で多様な菌のネットワークの形成を促し、腸内細菌叢(腸内フローラ)が最適化・機能化され、魚が健康的に大きく成長するという。

実際に「新規生物育種技術」の効果について実証実験を行ったところ、菌のカクテルの投与によって、「カンパチの種苗(稚魚)生産において孵化後の生存率が5倍、かつ体重も2.3倍に増えた」ほか、「ニジマスの体長が1.3倍」になったり「マダイのウイルス感染後の生存日数が延長」したりとさまざまな効果が出ているとのこと。

もう一点「新規生物育種技術」の効果として期待されているのが「食性の変化(肉食魚の草食化)」だ。

ブリやマグロ、カンパチなど主な養殖魚は肉食魚だ。しかし、魚のエサとなる魚粉がとれにくくなり価格が高騰したことで、養殖事業者の負担が大きくなっている。これに対処するため、多くの養殖現場では植物性のエサが用いられているが、本来肉食魚が消化できないものであるため、魚が成長しづらくなるほか、マグロの消化器が大きくなり、トロの部分が少なくなるなどの問題も発生している。そこで梅田氏らは、魚の腸内細菌叢を変えて植物繊維を分解できるようにし、“肉食魚を草食魚に変える”試みにも着手しているとのことだ。

「こうした効果が実際の現場で出せるようになれば、今の水産養殖の問題を概ね解決できるのではないかと期待し、開発に注力しているところです」(梅田氏)

養殖事業者、漁業者の課題解決に向けて

ではホロバイオでは具体的にどのようなサービスを提供するのか。そのひとつが水産養殖事業者へのコンサルティングサービス(「マイクロバイオーム事業」)。これは「菌のカクテル」など養殖魚が大きく育つ技術を提供することで養殖効率をあげ、水産養殖業を“儲かる事業”へと変革するサポートをするものだ。

もうひとつの柱が、養殖が難しい地域の特産魚・高級魚などを陸上養殖できるように漁業者などを支援する事業(「ホロバイオ魚事業」)だ。

現在、海水温の上昇などにより沿岸漁業の漁獲量は大幅な減少傾向にある。しかし、日本における魚食の文化は、日本人の健康に大きく寄与するものであり「なくすべきではない」と梅田氏は持論を述べる。そのためにも「新規生物育種技術」を活用して、対象となる地域特産魚や高級魚の養殖システムや種苗生産システムを陸上養殖用にパッケージ化して提供するのだという。

「これにより漁業者が沿岸漁業と養殖漁業を両立できるようサポートしようと考えています。たとえば海で魚がとれなくなったら、その魚を陸上養殖で育てて提供していく。こうすることで安定的な収入が得られるようになり、かつ海の力を取り戻すことに貢献できるのではないかと期待しています」(梅田氏)

また同事業では、国立研究開発法人 理化学研究所やフランス国立衛生医学研究所などで脂質の機能の研究を続けてきた小林氏が開発する“魚の「おいしさ」を定量化・可視化する技術”を掛け合わせ、養殖する地域特産魚のブランド化にも寄与するとのことだ。

「さらに、この事業がこの先順調に進んでいけば、将来的には都市部で地域の特産魚を陸上養殖できる施設を設置しようと構想しています。これにより(輸送に時間がかからず)日本中どこでも新鮮で安心・安全なおいしい魚を提供できる仕組みを構築できればと考えています」(梅田氏)

シニア研究者の知識を活かす道を探る

冒頭でお伝えしたように梅田氏は京都大学を退官した直後にホロバイオを立ち上げた。そこにはどのような思いがあったのか。

かつて国立大学の大学教員の定年は60歳であり、70歳が定年である私立大学に移り研究を続けることも多かった。しかし今は国立大・私立大ともに65歳が定年であり、退官後に研究者がそれまで手掛けてきた研究を継続することは難しい状況にある。そうした中で、これまで培った知識を“異なる分野”で活かせないかと模索した結果「スタートアップの立ち上げ」にたどりついたと梅田氏は起業の経緯を語る。

また梅田氏は「日本には多種多様な生物がいて、それらが持つ(まだあまり知られていない)“機能”が将来の産業界を支える可能性が高い」と考えており、そうした生物が持つ機能の発見や解明による技術革新を「全国各地の生物学者と進めていきたい思いも強い」とも述べた。

「地方には、都心部とは異なるその土地特有の生物の研究をされている研究者がたくさんいます。しかし、生物学の基礎研究にはなかなか研究費が降りてこないため苦労も多い。だったら自分たちで稼げる道を模索しようと。そのロールモデルになれればとの思いもあり、ホロバイオを立ち上げました」

そのため梅田氏らは、現在進めるホロバイオの事業とは別に「起業を志すシニア研究者を一年間サポートし、その間に自身の研究がビジネスになるかどうかを見極めてもらう」インキュベーション施設の開業も模索しているとのことだ。

研究者が自身の研究をビジネスに結びつけることに、これまで以上に積極的になれば、停滞ムード漂う日本の産業界に新風が吹く可能性もある。その先例になるという点からも、ホロバイオの今後の事業展開に期待が高まる。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり