厳しい仕事こそロボットに 急成長中のマッサージロボット「具身風暴」を生んだ起業家が目指すのは

李暁輝CEOと同社のマッサージロボット

マッサージロボは競争の激しい分野で、中国では多くの企業がマーケットにひしめいている。2023年の8月に創業し、同年12月には最初の製品をマーケットに投入した広東具身風暴机器人(Robotstorm.ai 本社:深セン 以下、具身風暴)は、顧客からのフィードバックを元に製品を洗練させ、急成長を続けている。1年余りの間にエンゼルラウンドとして4回の資金調達に成功した注目のスタートアップだ。

現在市場に多いマッサージロボットは、高価な工業用アームにマッサージの機能を持たせたもので、十万元を超えるものも珍しくない。中国では全国に300万以上のあん摩店があり、標準的なあん摩師の月給は1万元程度だ。あん摩師が複数人いないと店が成立しないことを考えると、自動化が期待されるマーケットではある。同社の製品は、ロボット全体を自社設計することで三万元という低価格かつ、他社製品よりも使いやすく、壊れにくいものとなっている。

随所にAIを活用するもデータ利用には慎重

同社のマッサージロボットは、まずマッサージされる人を3DカメラとRGBカメラで撮影し、マッサージすべき箇所、ツボを判別してからマッサージにかかる。

筆者が実際に体験した際、肩甲骨のまわりなどはきちんと判別されており、マッサージ中に思わず動いてしまった時なども、アームは正確に追いかけてきた。

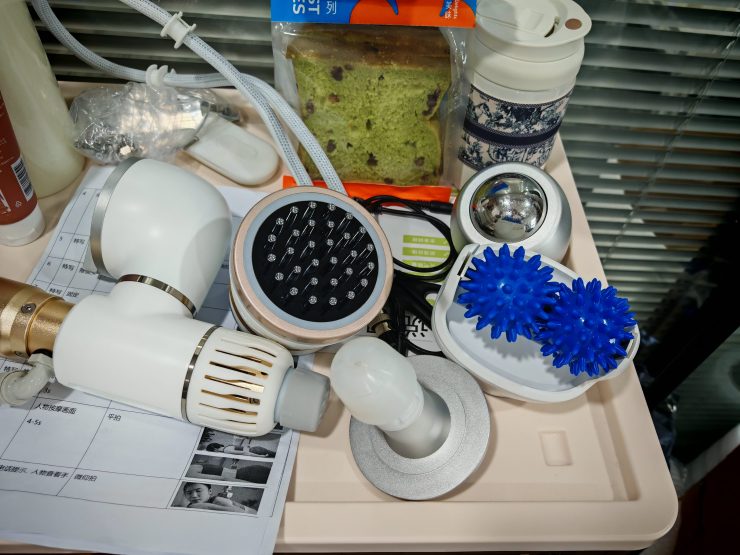

たたく、揉むなどのほかに、かなりの高熱を出す温石ヘッドや、鍼灸を模して電撃を与えるヘッドもある。そ実際にヘッドを交換し、開発スタッフに説明をうけながらそれぞれテストさせてもらった。以下の動画は20倍速なので、各ヘッド10分以上、1時間あまりさまざまなモードを試した。(途中から開発スタッフが枕元でしゃがみ込んでいるのは、操作用のタブレット画面が施術中の筆者に見えるようベットの下に差し込んでいるため)

撮影した写真や、今どのようなモードになのかはロボットに付属のタブレットに表示される。また、最近の中国のハードウェアらしく、Deepseekによる音声指示や音声応答が可能だ。マッサージを受けながら「もうちょい強く」など、音声で調整できるのは便利。また、音声やタブレットに表示される写真から「肩甲骨の周りを重点的に」などの指示も出せる。うつ伏せでマッサージを受けているので、音声操作が出来るのは便利だ。

Deepseekは、マッサージ中に音楽を流すなどの機能でも使われている。また、季節や天候などの外部情報を受けているので、日によって今日は強め、弱めなどのモード全体をアップデートすることも可能だ。

一方で、AIマッサージロボットという言葉から連想する、個人データを蓄積してマッサージを最適化するアプローチには慎重だ。筆者が試したときも、個人の判定やログインは行われなかった。

「具身風暴のロボットは海外展開を狙っている。個人のデータ管理には慎重なアプローチでいきたい。マッサージ開始の時の3D写真データなども、利用後は削除するようにしている。もちろん実際に使っている時のデータをもとにサービス全体を改善することは大事で、ソフトウェアのバージョンアップは頻繁に行なっている。また、将来的に家庭用バージョンを作るとまた変わってくる点はある。顧客に受け入れられることが一番大事だ」と李暁輝CEOは語る。

ロボットと人間が共存する社会を

具身風暴のCEOである李暁輝は、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学でロボティクスを学んだ後、ファーウェイで就職した。履歴書を出してからわずか3日で内定、ファーウェイの歴史上最速だったという。

李暁輝に起業のきっかけについて聞いた。

「ファーウェイは素晴らしい会社で、技術力もあるが、大きい会社の一部分で働くことに、自分がどうしても慣れなかった。もともと自分の興味があった中医学(中学伝統医療)と専門のロボティクスを組み合わせて起業した」

どうしてマッサージロボットをつくる事業を選んだのかを聞くと、李は「マッサージロボットをつくるというのは、ロボットが本当に人間に役立つサービスができるかという実験でもある」と即答した。李はその理由を次のように説明する。

「中国には多くのマッサージ店があるが、マッサージ師は過酷な仕事で、自分のような若い世代にはなり手が少ない。何年か仕事を続けると親指が変形して、マッサージ師特有の手になってしまう。離職率も高く、一年かからずに3割以上の人が辞めることも珍しくない。そういう仕事でもやる人がいるのは貧しいからだ。マッサージ店を開くこと、マッサージ師になることは元手がいらないので、経済的に弱い立場の人たちが人材供給源になっている。自分の考えとして、そういう仕事はなるべくロボットが代替していくべきだ。自分も貧しい地域の出身で、海外留学中もお金で苦労した。自分たちのロボットを使ってマッサージ店を開くことで、そういう人たちもビジネスを起こすきっかけになったら嬉しい」

それでは、中国でのマッサージロボットの市場はどうなっているのだろうか。さらに市場での具身風暴のマーケティング戦略もたずねた。

「今、マッサージロボット市場には30〜40の会社があるが、どこもさほど売れていない。年で200台も売れればいい方だ。今ある製品の多くは10万元(日本円で約195万円)以上することと、ロボットがブームであることで、それでもやっていけるようだが、具身風暴は違う。今の時点でも3万元(日本円で約58万円)で製品を販売していて、多くのマッサージ店で投資が回収できるレベルだ。この価格はダンピングでなく、弊社は販売後半年で1000万元の売り上げを記録して損益分岐点を達成し、会社はすでに黒字になっている」

とはいえ、ここまで平坦な道のりではなかったのではないだろうか。初期製品に対する反応や、今後の目標について李CEOは、「発売当初、予想以上のフィードバックが集まり、毎週のようにソフトウェアアップデートを行なっていた。今も改善できる点はたくさんあり、顧客のフィードバックが多く集まるのはとても良いことだ。今年中には2万元、来年には1万元の製品も販売したい。どの製品も6-8年の耐用年数を持つもので、1万元で製品を販売できれば、必要とするほとんどの家庭に届くだろう。自分たちは、ロボット技術を手に届くものにしたいんだ」と語った。

自社開発と、中国のサプライチェーンが可能にする低価格

具身風暴は現在40人ほどのスタッフがいる。90%はエンジニアだ。ロボットに必要なもの、電子回路や機構、モーター制御やロボティクス全般など、さまざまな分野のエンジニアが稼働している。3万元という価格はこのパワーのロボットアームとしても低価格だが、それは製品とソリューションの両面を理解して設計したからこそできる金額だ。

現在のロボットアームは6つの関節(自由度)があり、それぞれにパワフルでタフな減速機を採用している。スタートアップでこれが開発できたのは、同社に投資しているVCが、協働ロボット大手のDobotにも投資しており、そこから部品供給や生産での協力が得られたからだと李CEOは説明する。

今後より小型・低価格の製品を開発する中で、減速機含めた多くの部品を内製化することが必要になる。エンゼルラウンドに続いて、シリーズAラウンドの資金調達を開始し、さらに研究開発メンバーを増やしていくことで、会社はさらに成長していくだろう。多くの人々に手ごろな価格で質の高いマッサージサービスを届けることは、社会全体の健康につながるはずだと話し、最後にこう締めくくった。

「最終的には、人間とロボットが安全かつ快適に共存できる時代を目指している」(李CEO)

中国社会と技術両面の進化が生んだスタートアップ

李暁輝CEOがインタビュー中に何度も「経済的に恵まれない人たちのために」と語っていたのが印象的だった。人口減少社会に入りつつある中国だが、人手不足よりも仕事不足の方が問題で、大企業や公務員、高給の仕事は大変な倍率になっている。一方、社会がそれなりに豊かになったことで、マッサージ師のような仕事は担い手が減少しているという問題がある。

こうした労働市場の変化は、海外の大学を卒業した李暁輝CEOのような人がスタートアップを起業し、投資が集まる状況も生んでいる。以前に紹介したT-chef同様(中華料理の標準化を目指す T-Chefの調理ロボット)、技術と社会の両方の進化が生んだスタートアップと言える。

具身風暴が解決しようとしている問題は日本社会にも馴染みが深く、同社は日本での展開を計画しており、代理店を募集中だ。担い手不足の仕事をロボットに代替させるのは、日本でも求められているテーマと言えるだろう。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり