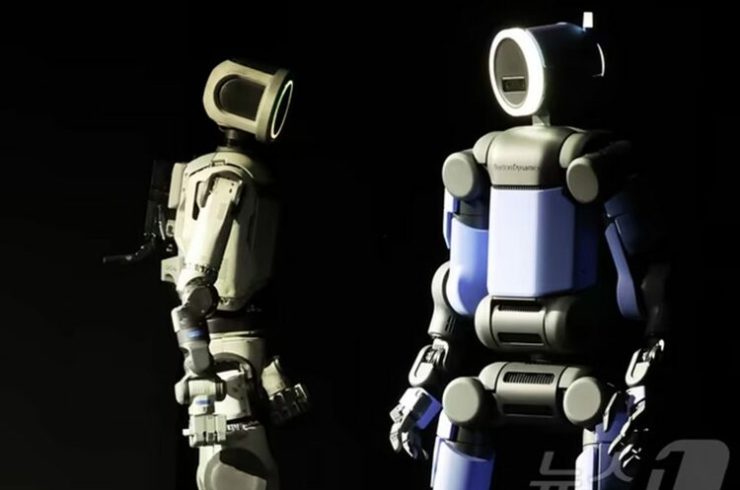

人型ロボット「天工Ultra」、量産へ前進 価格は小型車並みに

「人型ロボット・ハーフマラソン大会」で走る「天工Ultra」(提供写真)。(c)CNS

【東方新報】中国のロボット開発チーム「天工チーム」は、人型ロボット「天工2.0」の少量量産と実用化をまもなく開始すると発表した。チームの技術責任者である唐剣(Tang Jian)氏は、将来的に人型ロボットが広く普及すれば、その価格はエントリーモデルの乗用車と同程度になる見込みだと述べた。

4月19日には、北京市郊外の亦荘で世界初となる人型ロボットによるハーフマラソン大会が開催され、「天工Ultra」が2時間40分42秒という記録で優勝した。約21キロのコースには、平地だけでなく坂道なども含まれており、ロボットにとっては走行性能・バッテリー・関節の強度・認識システムなど、あらゆる技術が試されるレースだった。

天工チームのテスト・品質責任者である包明瀚(Bao Minghan)氏は、「ロボットは、ある程度の信頼性を確保して初めて量産が可能になる。マラソン完走は、その信頼性を実証する手段のひとつ」と説明している。「天工Ultra」は身長1.8メートル、体重55キロ。人型ロボットとしては大柄で、動作の安定性や関節への負荷も大きくなる。そのため、特に関節駆動部の設計やバランス制御には高度な技術が求められる。

サイズが大きいと、重心が高くなり倒れやすくなるうえ、関節モーターにはより大きなトルクが必要になる。加えて、動作中の慣性も大きくなり、姿勢制御が難しくなる。エネルギー消費も増えるため、バッテリーや交換システムも工夫が必要になる。

現地で取材したメディアによると、小型のロボットと比べて大型ロボットは姿勢制御が難しく、天工チームも制御アルゴリズムの改良に力を入れたという。バッテリー消費の効率化や高速な交換技術の導入も進められ、安定性と持久力が大きく向上した。

加えて、「天工Ultra」は単に走るだけでなく、自律的に考えながら走行できる「頭脳」も備えている。包氏によると、ロボットは今回、無線によるナビゲーション技術を使ってコースを把握し、自ら速度や方向を調整しながら走行した。進行方向の判断や障害物の回避、他者との距離の保持なども自律的に行った。

これらの機能は、同チームが開発したAI制御プラットフォーム「慧思開物」によって実現されている。これは、ロボットに「大脳」と「小脳」に相当する機能を与え、外界の認識や経路の計画を可能にするものだ。今回のマラソン完走は、将来的な実用化・量産化に向けた大きな一歩だといえる。

包氏は、「21キロを完走できたことで、量産モデルとしての最低限の信頼性は確保されたと考えている。動画映えだけのロボットでは意味がない。現実の環境で継続的に動作できなければ、実用化には至らない」と語った。

今後は、ロボットの耐久性や使用寿命をさらに高め、製造現場、物流、災害対応などの実務分野での導入を目指すとしている。また、将来的には家庭用ロボットとして、介護や家事サポートといった生活分野にも進出する可能性があるという。

なお、天工チームの開発拠点である北京人型ロボットイノベーションセンターは2023年に設立され、北京小米ロボット技術、北京優必選科技智能ロボット、京城機電産業投資有限公司、北京亦荘ロボット産業発展有限公司などが出資している。今後の技術展開と量産化に注目が集まっている。【翻訳編集】東方新報/AFPBB News|使用条件

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり