アナログでは隔たりが埋まらない 政策推進プラットフォーム「issues」で政治分野のDX

イメージ図(本文とは関係ありません)

長年、若い世代の政治に対する関心の低さが問題となっている。実際に国政選挙の年代別投票率の推移を見ても、若年層(20代〜40代)の投票率は他世代と比べて低い水準にとどまっていることがわかる。

こうした課題を、住民と地元議員をつなげるデジタルプラットフォームを構築することで解決しようするスタートアップがある。それが「政策作りのDXでさまざまな社会課題を解決するインフラを作る」をミッションに、2018年に設立された株式会社issues(イシューズ、東京都大田区)だ。

同社は、住民が“生活の中で抱える困りごと(イシュー)”を軸に住民と地元議員を結びつける政策作りプラットフォーム「issues」を開発・提供。政治の世界にデジタル技術を持ち込むことで、若い世代を中心に政治参加を促している。

創業者で代表取締役の廣田達宣氏に「issues」の仕組みや特徴、起業の狙いを聞いた。

イシューで住民と議員を結び、政策実現へ

「issues」とはどういったサービスなのだろう。廣田氏は、多くの地域では、本来結びつくべきはずの「住民と地方議員の間に大きな隔たりがあり、この隔たりをなくすためのプラットフォームが『issues』」だと説明する。

まず住民側の若い世代(20代〜40代)の多くは政治に積極的な関心を持っていないうえ、アナログ媒体を見ない傾向にある。一方議員側は、若者がそうした傾向にあるにも関わらず、街頭でチラシを配ったりポスティングをしたり、地域の集会に顔を出したりとアナログ媒体を多用する。ここに「壮大な行き違い」があると廣田氏は指摘する。

「このギャップを埋めようとしたときに、住民の皆さんが生活の中で抱えている“イシュー(生活課題)”が鍵になると考えました」(廣田氏)

ここで言うイシューとは、たとえば「分煙推進のための喫煙所を作ってほしい」「小学校の欠席届をオンライン化してほしい」「市民プールでのスマートウォッチ利用を解禁してほしい」といった生活上の困りごとや要望を指す。

「issues」は、こうしたイシューを住民がスマホなどで投稿し、それを見た議員が住民とやり取りしながら政策立案するなど課題解決につながる行動を取る仕組みとなっている。

「つまり『issues』は、イシューで議員と住民の間の隔たりを解消したうえで、その結びつきをさまざまな社会課題の解決につなげるプラットフォームになっているというわけです」

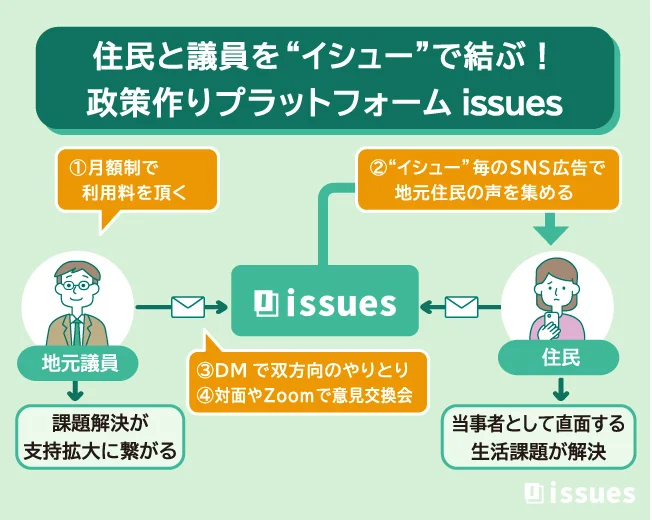

下図の4つのステップをもとに「issues」の仕組みを、議員側の視点から詳しく見ていこう。

まず議員は、利用料金を支払い「issues」の利用を開始する(①)。無料でも利用できるが、課金すると使える機能が増える仕組みになっている。

続いて、有料版を使う議員が投稿したイシュー(政策や活動)のウェブ広告が配信され、地元住民の声が集められてくる(②)。具体的には、フェイスブックやインスタグラムなどにその議員が取り組むイシューに関するウェブ広告が掲載され、その内容に関心を持った地元住民が広告をクリックすると「issues」内のランディングページに飛ぶ。そのページには「賛成」「反対」ボタンやコメント欄があり、住民は氏名やメールアドレスなどを登録したうえで自分の声を議員に直に届けられる。

次に行われるのが、意見を投稿した住民と議員とのダイレクトメールを通した双方向のやり取りだ(③)。さらに議員は、③で関係を深めた住民と対面やZoomで意見交換会を開催(④)し、その場で出た意見をもとに政策立案など課題解決に向けた具体的な行動を起こして、住民からの支持拡大につなげていく。

こうした「issues」について廣田氏は「今までなかったものをゼロから作っている感覚はなく、脈々と地域でなされていたアナログのコミュニケーションをデジタルに移し替えたもの」だと話す。

一昔前には、こうした住民と議員のコミュニケーションは町内会や自治体、業界団体などいわゆる「中間組織」と呼ばれる場でよく行われていた。たとえば町内会で「保育園に入れなくて困っている」という声があがれば、地元議員が引き受け、自治体に対して訴える。すると後日、保育園が新設され課題解決するといったことがあちこちで起きていた。

しかし近年、町内会に顔を出す若い世代は大幅に減っている。また業界団体などに参加する若手社員も減少傾向にある。そのため「中間組織と住民の関係性が希薄化」し、これが原因で「住民が求めることと議員が作る政策にズレが生じて政治不信(や無関心)が起こっている」と廣田氏は分析する。

「こうした状況を改善するには、20代から40代の新しいライフスタイルの人たちの価値観にあった、新しいインフラが必要なのではないかと考えました。そこで我々がデジタルの力を使って作ったのが『issues』ということになります」

「保育園落ちた・・・」が起業のきっかけ

廣田氏は大学卒業と同時に「スマホ家庭教師manabo」を提供する株式会社マナボを創業。その後、駿台予備校グループに売却した。

「起業家としてはハッピーなイグジット(M&AやIPOで利益を得ること)を体験しましたが、当初思い描いていた社会を大きく変える事業にできなかったことに悔しい思いを抱いていました」(廣田氏)

その後、「issues」のサービス立ち上げにつながる衝撃的な体験をした。それが2016年に「保育園落ちた日本死ね!!!」のタイトルで投稿された待機児童問題を批判するブログとの出会いだ。自身の結婚を目前にしていた廣田氏は他人事に思えず、大きな危機感を覚えたという。

この課題を解決すべく、廣田氏はベビーシッター事業を始めることを決意する。まずは保育の現場を勉強しようと、日本の子ども・子育て領域の課題解決に取り組む認定NPO法人フローレンス(本部:東京都千代田区)に参画した。その中で官民共創や政策提言、ロビーイングを経験するうちに「子育てにまつわる課題は政策を変えないと解決できないことが多い」と気づき、ベビーシッター事業から「issues」の事業に方向転換したとのことだ。

現在のプラットフォーム型サービスを思いついた経緯としては「フローレンス会長の駒崎弘樹氏の手法」を目にした影響が大きいと話す。

駒崎氏はいわゆるインフルエンサーで、SNSを駆使してさまざまな政策提言に関する声を集め、その政策の実現に向けた行動を起こすことも呼びかけていた。そうした取り組みのひとつで、受動喫煙防止法に関する取り組みをした際に、SNS上で子育て世代に「受動喫煙防止法に共感する人は、地元議員の連絡先を調べてメールや電話を1本かけよう」と呼びかけた。しかし「いいね」は多数つくものの、実際の行動に移す人は少なかったという。

一方、駒崎氏が別のプロジェクトでオンライン署名サービスを利用した際には、膨大な数の署名が即座に集まった。これを見たときに「ユーザー体験の重要性」を実感したという。

「つまり、百数十人といる都議会議員の中から自分の選挙区にあてはまる人を調べて連絡するのって、すごくハードルが高いですよね。それに対して、ワンクリックで署名できるようなサービスは非常に簡単に参加できます。そこのギャップを埋めてあげれば、すごいインパクトを生み出せるのではないかと考えたのです。それが今の『issues』を作る直接のきっかけになりました」

「企業」とのマッチングにも注力

現在「issues」に登録している市議/県議/国会議員数は600人以上。所属政党にも偏りがないフラットな状態を維持している。また、住民へのリーチ数も500万以上に上り「若い世代(20代〜40代)が8割以上を占める状況を実現している」と廣田氏は胸を張る。

ただ「スピード感とインパクトを出しながら、多くのイシューを解決すること」には課題を感じており、その解決手段として今注力しているのが「企業と議員のマッチング」だという。

住民が抱える課題を解決しようとしても、たとえばシステム開発など役所が苦手とする作業は多々ある。そこで民間の力を借りることになるが、議員が常に適切な企業やスタートアップを知っているわけではない。そこで企業と議員をマッチングする「官民共創サポート」というサービスにも力を入れているとのことだ。

「この官民共創サポート事業にはすでに多くの引き合いをいただいています。この勢いをさらに加速していくための資金調達も想定していて、一年後から2年後ぐらいのタイミングで実施できればと考えています」

今回廣田氏は「一人ひとりの生活に深く関わる領域にも関わらず、政治の世界はまだまだデジタル化の波が来ていません。もっとこの領域にチャレンジするスタートアップが増えれば」との思いから取材に応じてくれた。廣田氏のような起業家がひとりでも多くあらわれ、政治のDXがより一層加速することを期待したい。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり