針やお灸も AIが支える中国の中医薬の革新と継承

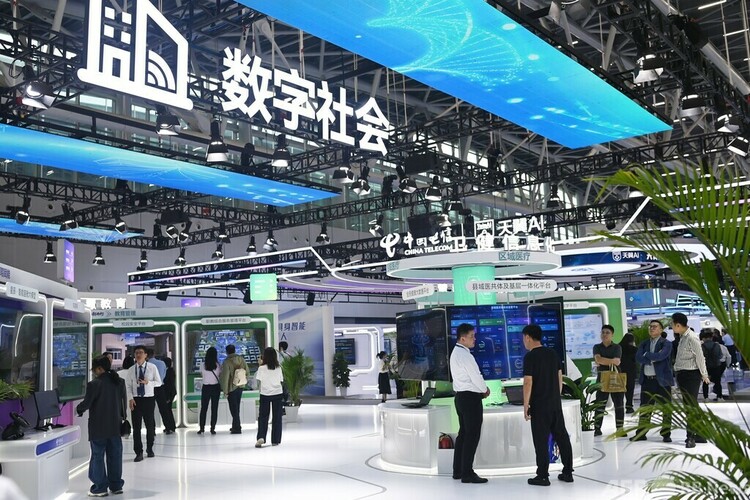

第2回「雄安未来之城シナリオフェア」にて、中医AI診断支援機器を体験する来場者(2025年6月10日撮影、資料写真)。(c)CNS:韓冰

【CNS】内蔵された高精細カメラに舌を見せて、虚・実・寒・熱の状態を診断。その後、手首を本体のスロットに入れるとセンサーが脈を測定する。これは中国伝統医学(中医学)の「三部九候」に基づいた情報収集であり、さらにタッチパネルでいくつかの設問に回答すると、総合的なデータに基づいて診断が行われる。

こうした一連の中医診察に似た検査は、中国・山東省(Shandong)青島市(Qingdao)に拠点を置くAI企業「盤古雲枢」が開発したスマート中医検査機で行われる。この装置には「懸壺」という中医学に特化した大規模AIモデルが搭載されている。

検査が終わると、装置は個別化された健康診断レポートを作成する。レポートはその場で印刷もでき、電子版のダウンロードも可能だ。内容には舌診・脈診・体質判別の結果だけでなく、艾灸(もぐさを使った温熱療法)、刮痧(かっさ)、マッサージなどの個別に最適化された理療プランも提案される。

人工知能(AI)の本格的な活用が進む中、中国の中医薬もデジタル技術の波に乗って進化を遂げている。中国政府は今後3〜5年をかけて、ビッグデータやAIなどの新興デジタル技術を中医薬の全体的な発展プロセスに段階的に取り入れ、「スマート中医薬」の構築を進めると提起している。

政策による後押しを背景に、AI企業の中医薬業界への参入が相次ぎ、一般消費者向けの製品も次々と登場している。たとえば、広東省の物語雲智能科技公司は、最近開催された第33回広州国際大健康産業博覧会で、AIお灸ロボットや刮痧ロボット、舌面診断機などを披露した。

なかでも「Ai-6」というAIお灸ロボットは、艾条(練りもぐさ)への着火、灰の処理、煙の除去をすべて自動で行い、さらにスマート温度制御システムを搭載。多関節アームによって人の体の曲線にも柔軟に対応できるお灸施術が可能だという。このロボットは、マッサージや理療法に不慣れな外国人の悩みを解決できる製品として、アフリカのバイヤーからも高い評価を得ている。

さらに、いくつかの茶飲料ブランドもこの分野に参入している。例えば、江蘇省(Jiangsu)南京市(Nanjing)の「鵲堂羽坊」は、「薬食同源」をコンセプトに掲げ、若者から大きな支持を集めている。店舗では、まずスマート舌面診断機で舌の画像を撮影し、次にスマート脈診機で脈を測定。最後に自身の体調や体質に応じた養生茶養生茶を注文することができる。

中国では現在、中医薬の分野で多様なAI活用が急速に広がっている。たとえば、成都中医薬大学(Chengdu University of TCM)の陳士林(Chen Shilin)院士が率いるチームは、中薬の全産業チェーンを対象とする大規模AIモデル「本草智庫」を開発。浙江省(Zhejiang)では、デジタル仮想健康アバター「安診児」が登場し、AIによる名医の仮想再現や診断レポートの解説、健康記録の管理、診察の付き添いなどのサービスを提供している。また、中国国家中医薬管理局の資格認定センターでは、中医薬試験におけるAIによる出題技術の研究も進められており、新たな試験形式の導入が模索されている。

デジタル化は、中医薬の学術的な知見の継承や臨床人材の育成にも貢献している。現在、北京中医薬大学(Beijing University of Chinese Medicine)では中医学、中薬学、鍼灸学などの分野で複数のバーチャル教育・実習プラットフォームが活用されており、学生たちは中薬の栽培、採集、加工、製剤といった工程や、人体のツボに鍼を打つ角度や深さなどを仮想シミュレーションで実践的に体験できるようになっている。これにより、学習体験と教育効果は大きく向上している。

中国国家中医薬管理局の関係者は、2025年6月24日、全国に12の「デジタル中医薬」モデルエリアを設置し、127の機関を選定してスマート中医病院の試験プロジェクトを進めていると発表した。今後は中医学の電子カルテ、中薬の薬学サービス、著名中医師の知見継承、中医の臨床研究、地域連携型スマート中医医療ネットワークといった分野で、より高度なAI活用が進められる見込みだ。【翻訳編集】CNS/AFPBB News|使用条件

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり