雪の降らない深センから 全自動雪かきロボットで世界一のスタートアップが登場

雪のない深センで開発するため、Yarbo社内の巨大な人工降雪ルームで雪かきロボットが開発されている

深センのロボット製造企業のYarboは、全自動の雪かき・草刈りロボットを開発している。同社の製品はすでに3万台以上の出荷実績がある。最初に北米アラスカでヒットし、その後カナダ、欧州と代理店網を広げてきた注目のスタートアップだ。

同社のCo-Founderで秘書長・マーケティング関連を担当するアイヴィー・ツァイ氏(以下、アイヴィー)に同社の価値についてインタビューした。

庭も駐車場も1台で それも全自動

アイヴィーによると、代表である香港科技大卒のAllen Huang (アレン・フアン)氏はメカのプロフェッショナルで、起業から数年で集まった他のCo-founderも同じ大学のエンジニアだ。アイヴィーの夫はアレン・ファン氏と同じ研究室で、Co-founderの中では唯一のMBA、ビジネスを担当している。初期のエンジェル投資も大学の同窓生ネットワークからだ。

起業のきっかけを聞くと、創業メンバー周辺には北米在住でお金持ちの華人が多かったが、その共通の悩みが庭のメンテナンスだった。雪かき、草刈り、どちらも巨大なマシンを人間が操作して行わなければならない。

「我々が庭のメンテナンスを全自動で行えるロボットを作ろうと思ったのは、それがきっかけです」(アイヴィー)

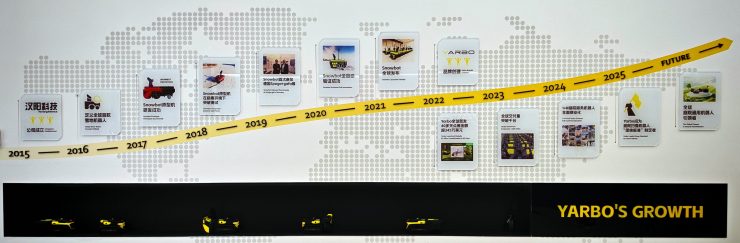

深センのスタートアップとしては異例の長い研究開発

2015年の起業から最初のプロトタイプ開発まで2年を要したという。さらに改良を重ね、現在のSnowbrowの原型となる全自動雪かきロボSnowbotを展示会で発表したのが2019年。その後も一般販売をしない形で開発を続け、会社名・製品名をYarboとしてKickstarterで資金調達を開始したのは2022年。そして製品版の出荷は、2023年と足掛け9年ほどは研究開発に専念しつづけたことになる。

エンジェル投資は大学の同窓生ネットワークで、当時は開発のみをしていたので出費も多くはなく、資金的な問題は小さかった。とは言うものの研究開発に9年もの時間を費やしたのは、自分たちが作っているロボットがいかに難しいことをしているかという一つの証明になるだろうとアイヴィーは誇らしげに語った。

もっとも苦労したポイントを聞くと「実際に雪を砕いて飛ばす、草を刈る、吹いて集めるといったメカ・機構だ」と答えた。全自動というコンセプトはいいが、実際に役に立つものにするために、雪を砕く刃や噴き出す機構を何度も細かく変更し作り直すなど、多くの時間とテストが必要だった。中国語ではそれを「優化(YouHua)」というが、Yarboのこれまでの歴史は優化の歴史だ。会社のかなり初期、起業して1〜2年ぐらいのときから、巨大な積雪ルームを作って何度も実験を繰り返した。

「機構部品の設計開発や、零下数十度でも動作するヒーター付きバッテリーの開発などを考えると、サプライチェーンの中心である深センで開発するのが最も都合がいい、深センは亜熱帯で、雪が降らないからね」(アイヴィー)

2022年にはKickstarterでの資金調達を成功させ、2023年に一般販売分で7千台、2024年には3万台を出荷した。現在の市場は北米とカナダで、現地にはオフィスやサポートセンターも置いている。北欧などでも反応が良く、現在代理店やサービス網を開発中だ。

現在、深セン市龍華区に4フロア100名を超える本社を構え、他にも中国北部、北米、欧州などに開発拠点を置き、拡大を続けている。開発部隊は100名近く、ハードウェアとソフトウェアは半々ぐらいだ。今のメイン市場である北米、欧州はユーザーインタフェースに対する要求が高く、ニューヨーク大学など海外の大学を卒業したエンジニアを中心に開発を続けている。

更なる新技術の開発でより「優化」を

地域により草の種類や雪の状態は違うので「優化」は今後も続ける必要があるとアイヴィーは説明する。たとえば今後、日本も市場になると思うが、日本の雪は今の市場である北米の雪とは異なり、湿って重い雪質だ。また、草刈りのアタッチメントも種類を増やすべく開発をしており、そのテストのためのフィールドも複数用意している。

自動運転のナビゲーションについても開発項目は多い。Yarboは降雪や丈の高い草に囲まれて動くことを想定しているので、GPSだけに頼った測位では誤差が出てしまう。そのため、作業場所に位置情報を補正するためにRTK(Real Time Kinematic)の基地局を設置して動かすことが基本になっているが、ビジョンカメラやLiDARによる測位を取り入れる開発も進行中だ。また外装についてもナノ素材を使えば、今より着雪が少なくなるので、開発すべき余地は多いという。LiDARも外装用の材料も、深センにはイノベーティブで協力が柔軟にできるサプライチェーンがあり、その点からも深センに拠点をおくことは意味がある。

会社の規模については「Yarboは何種類も別々の製品を作る会社でも、毎年違う新製品を出す会社でもない。エンジニアが100名程度である程度充分と考えているのはそういう事情だ」(アイヴィー)

スタートアップだが世界一を目指す

北米がメイン市場の中国企業ということで、関税について聞かれることが多いとアイヴィーは話す。

「たしかに問題ではある。関税の話だけでなく、顧客のそばにいていいサービスをすることは大事なので、北米でも組み立てを始めるし、北米オフィスの人間は増えるだろう。ほか、オランダやマレーシアでも組み立てを計画中だ」(アイヴィー)

しかし一番重要なのは「換えが効かない、唯一無二の製品である」ということ。たとえ関税で価格が上がったとしても、「全自動でない」、「単機能」、「実際にきちんと動かない」といった他社の製品とは比較にならない。協力してくれる企業群の厚みや、採用できるエンジニアの質などのメリットは手放せないため、今後も深センでの研究開発は続くと話した。

また、この先市場がさらに広がるにことで、営業、マーケティングでの採用が今後は増えそうだという。「北米では自宅用や店舗のオーナーが直接購入して自分で使っている例が多いが、日本では除雪サービスを提供する企業が購入することも想定される。そういった様々な事情に対応した営業体制、パートナー探しなどは今後も注力しないといけない。そうしてこの分野で世界一であり続けていきます」アイヴィーはそうインタビューを結んだ。

「今だからこそ」イノベーション都市、深センで花ひらいた企業

世界最初の家庭用全自動掃除機、iRobot社は1990年にアメリカで起業し、拡大した。2025年の現在、同社は中国の後追い企業の攻勢に苦慮している。だが、先行者を追い詰めるほどになっても、やはり中国製のロボット掃除機は「中華ルンバ」と呼ばれてしまう。

Yarboの創業メンバーはみな香港科技大の出身で、アメリカでのビジネス経験も豊富だ。おそらく20年前ならアメリカで起業していただろう。10年前なら海外の先行製品を参考に、中国のサプライチェーンで改良した後発商品を作る企業を立ち上げていたかもしれない。「中華ルンバ」を作るような企業だ。

しかし、Yarboはどこかの後追い企業ではない。Yarboに初期段階で投資した深センHeroad Investmentは日本でも有名な配膳ロボットのPudu社に出資している。あの猫耳付き配膳ロボは、すでに一つのアイコンになっている。Puduのライバルも多くが深センのスタートアップ企業であるが、誰もが単なる“模倣”ではなく切磋琢磨を重ねて、さらに良い製品を作ろうとしている。同様に今後、先行するYarboを追いかけるのは、やはり深センの企業であろう。だが、それらの企業が生み出す製品は“中華Yarbo”とは呼ばれないはずだ。

経済が発展した深センでは、独自性があり、きちんとマーケットをつかんでいる企業以外は生き残りが難しい。しかし、Yarboのように新しいビジネスを産むテクノロジー企業と、それを支える投資環境、サプライチェーンなどはこれからピークを迎えようとしている。そのことを今回のインタビューで強く感じた。

Yarboの公式動画。アタッチメントを取り替えることで、草刈り・雪かきなど複数の作業を全自動でこなすことができる

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり