メタバース×eスポーツ型英会話レッスンで英語が「苦手」から「好き」へ

「eスポーツ英会話®︎」を提供するゲシピ株式会社 代表取締役CEOの真鍋拓也氏

インターネット上の仮想空間で、アバターを利用しコミュニケーションを行うメタバース。さまざまな領域で実用化が進んでいるが、近年は教育現場での利用も盛んだ。

その教育分野で、堅実に成長しているスタートアップが、2018年創業のゲシピ株式会社(本社:東京都中央区)だ。同社は、メタバース空間で展開するゲームの中で、他の参加者とコミュニケーションを取りながら英語を学べる「eスポーツ英会話®︎」を開発した。リリースから5年で、累計30万回以上の実績があり、2025年6月からは、埼玉県久喜市の教育委員会と連携するなど公教育にも進出し始めている。

同社代表取締役CEOの真鍋拓也氏に、「eスポーツ英会話®︎」の特徴や公教育へ進出する狙い、サービス開発の経緯などを聞いた。

英語を「苦手」から「好き」に変えるサービス

ゲシピが提供する「eスポーツ英会話®︎」は、英語教育に関するどのような課題を解決するのだろう。真鍋氏は「日本人の英語に対する高いハードルを下げること」が一番の狙いだと説明する。

「よく聞かれるのが『スピーキングが苦手』という声です。英語はもっと気楽に話していいはずなのに、『正確にしゃべらないといけない』と思い込み、ハードルを上げている人が多い。その高い壁を下げて、『間違えてもいい』『楽しんでいい』『好きになっていい』と感じてもらえるようにすることが、『eスポーツ英会話®︎』を提供する目的です」

実際に「eスポーツ英会話®︎」を体験した人の多くが、英語を好きになるという。

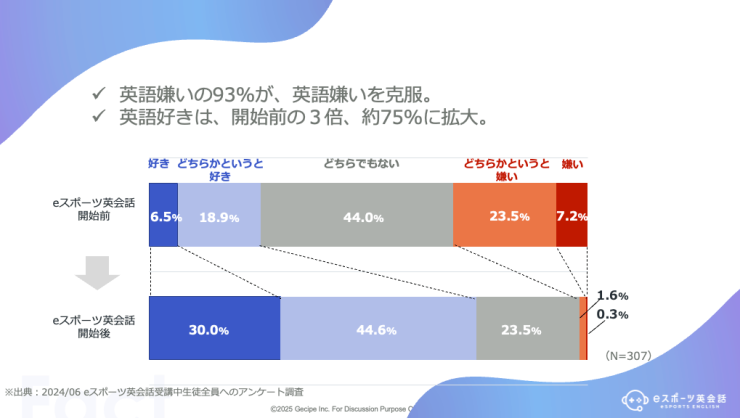

「たとえば、こちらのデータ(下図参照)では、『eスポーツ英会話®︎』の受講前は『英語が好き』『どちらかというと好き』という人は、2割少々しかいませんでした。しかし、受講後は7割以上に増えています。また、『どちらかというと嫌い』『嫌い』という人はほとんどいなくなっています。こうした心情の変化、英語に対するスタンスの変化を起こしていきたいと考えています」

「eスポーツ英会話®︎」で具体的にどのような学習体験ができるのか。真鍋氏によると、おおまかな流れは以下のようになっている。

受講者は、まず冒頭15分ほど、先生からテキストで英語表現を学ぶ。続いて、「フォートナイト」「マインクラフト」などメタバース空間に入り込めるゲームを受講生と先生でプレイするのだが、その日に習った英語表現を使って、敵と戦ったり、穴を掘ったり、建物を作ったりと、さまざまな行動をする。

「ゲームをすると『勝ちたい』とか『アイテムをそろえたい』とか『次のステージで遊びたい』という気持ちが湧いてきますよね。これを実現するためには、英語をしっかりと使ってゲームに取り組む必要があります。こういった形で受講生たちは自然と英語を身につけていきます」

なお「eスポーツ英会話®︎」では6年分のカリキュラムが組まれており、「小学生でも6年間ぐらい経てば、英検2級程度の能力は身につく」という。実際に英検2級取得の実績も出てきているという。

英会話をしやすくするもう一つの仕掛けが、キャラクターを使って英語のコミュニケーションができること」だ。

「レッスンでは、複数名の受講生と先生がメタバース空間にログインして、英語でコミュニケーションします。ポイントは、先生も生徒もゲームのキャラクターになってやり取りすることです。画面上にいるキャラ同士が会話をするという設定を保つことで、英語で失敗しても恥ずかしくなくなる。そういうメタバースならではの特性も活かしています。」

公教育の現場への導入も

ゲシピではこれまで英語塾という立ち位置で「eスポーツ英会話®︎」の受講生を増やしてきたが、今年から公教育への進出も開始している。

背景には、文科省が推進する「部活動の地域移行」の動きがある。これは、少子化が進む中で、将来にわたり学校の生徒たちがスポーツや文化芸術活動に親しめるようにするため、これまで学校単位で行われてきた部活動を、地域クラブなどに移行していくというものだ。こうした方針転換について、好ましい方向性ではあるものの「動きが早過ぎて追いつけずにいる自治体も多い」と真鍋氏は指摘する。

「野球やサッカーなどを教えられる人材は地域にもいるかもしれません。しかし、そういった人材が少ない分野もたくさんあります。そうした中で、英語については、私たちのサービスを投入していただければすぐに開始できる。しかも、(ゲーム要素があるので)子どもたちが『やりたい』と思える教育コンテンツである点が評価され、少しずつ公教育の現場に取り入れてもらえるようになっています」

そのひとつが冒頭で紹介した埼玉県久喜市での取り組みだ。これは久喜市教育委員会と連携により実現したもので、2025年2月からスタートした実証実験期間を経た後、今年6月より同市の地域クラブとして「eスポーツ英会話®︎」が正式に導入された。

「オンラインで実施することで、久喜市全体をカバーすることができますし、これまで難しかった異なる中学校の生徒同士の交流も可能になります。こういった物理的な障壁を越えられるところも、メタバースを教育に活用するメリットだと思います」

現在、ゲシピでは同市にて「eスポーツ英会話®︎」を活用した不登校支援プログラムも開始した。ゲームを入口にした学習支援の仕組みは、新たな学習参加への手がかりになることが期待されており、今後もこうした公教育の現場への導入を、積極的に進めていく予定とのことだ。

緊急事態宣言中の“気づき”がきっかけに

真鍋氏がゲシピを立ち上げたのは8年前だ。もともとヤフー株式会社(現在:LINEヤフー株式会社)にて新規事業の立ち上げに従事していたが、「自分が好きなゲームに関わるビジネスをしたい」と起業を決意したという。

ただし「ゲームそのものが好き」というよりも「ゲームセンターに集まるコミュニティが好きだった」と振り返る。中学生だった真鍋氏がゲームセンターに通っていた頃は「ストリートファイター2」が流行っていた。当時は、中学生や高校生、大学生、社会人などさまざまな世代の人が一緒にプレイしており「普通の学生生活では味わえない社会経験をさせてもらえた」という。

「その際ゲームに付随して学べることがたくさんあったので、そういったことを提供できないかと考えました」

最初に手掛けたのは、当時普及しつつあったeスポーツの戦略や技術をレシピ動画のようにわかりやすく提供するアプリだ。しかしマネタイズがうまくいかずクローズすることに。その後も、対面でeスポーツの技術を学ぶ塾を立ち上げるが、2020年のコロナ禍で立ち行かなくなってしまう。

しかし、コロナ禍の緊急事態宣言中に転機が訪れる。自宅に閉じこもって毎日何時間もゲームをしている息子が、同級生たちとボイスチャット機能で会話しながら遊んでいることに気がついたのだ。

「これだけ話をしながらゲームをしているなら、『この会話を英語に変えるだけで、家でゲームをしている時間は有意義なものになるのではないか』と考えたのです」

真鍋氏はすぐにオーストラリア在住で英語を教えてくれる人物とつながり、自分の子どもたちにゲーム中に英会話ができるレッスンを受けさせる。1時間ほどレッスンを受けた後、子どもが振り返り「お父さん、この英語のレッスン、めちゃくちゃおもしろい。次はいつやるの?」と聞いてきたという。

「そんなに楽しいのなら、世界中で自分と同じように(コロナ禍での子どもの教育で)悩んでいる親御さんに届けてあげれば、少しでも救われるのではないかと思いました。それで、きちんとしたレッスンとして商品開発し、提供しようと考えたのが、『eスポーツ英会話®︎』を作ることになったきっかけです」

その後真鍋氏は、受講数を順調に伸ばし、事業を軌道に乗せることに成功した。今後は、民間の塾や公教育への提供を拡大することに加え、その先には「海外展開も視野に入れている」とのことだ。

「日本人を『英語が苦手な国民』から『英語がちょっとだけ得意で、片言なのに堂々と話す国民』へと変えていきたいと考えています。そうなると、若い起業家が最初からグローバルビジネスを作って、GAFAMに負けないような事業をどんどん作るようになるのではないでしょうか。そうした将来のためにも、今後も普及に努めたいと思います」

「ゲーム」と「英会話」。日本人が好きなものと苦手のものをうまく組み合わせた真鍋氏らの尽力が、日本人の意識変革につながることを期待したい。

OnlabがシリコンバレーVCのTransposeと仕掛ける多国籍ハッカソン「VIBE25-5」レポート|バイブコーディングでY Combinatorに挑戦

OnlabがシリコンバレーVCのTransposeと仕掛ける多国籍ハッカソン「VIBE25-5」レポート|バイブコーディングでY Combinatorに挑戦