2025年6月に、内閣府がフュージョンエネルギー・イノベーション戦略を改定した。「世界に先駆けた2030年代発電実証を目指す」と明記するなど、日本も核融合発電の開発を進めようとしている。

核融合発電は、太陽で起こる核融合反応を人工的に起こし、膨大な電力を作り出すもので、地球上に無尽蔵にある水(水素)を燃料にできる可能性があるほか、発電時にCO2を出さないことから、次世代のクリーンな発電方法として期待されている。

しかし、核融合発電の開発が進んでいるという報道は目にするものの、現在どういった状況にあるのか。また、ビジネスチャンスがどこにあるのかよくわからないという人も少なくないのではないだろうか。

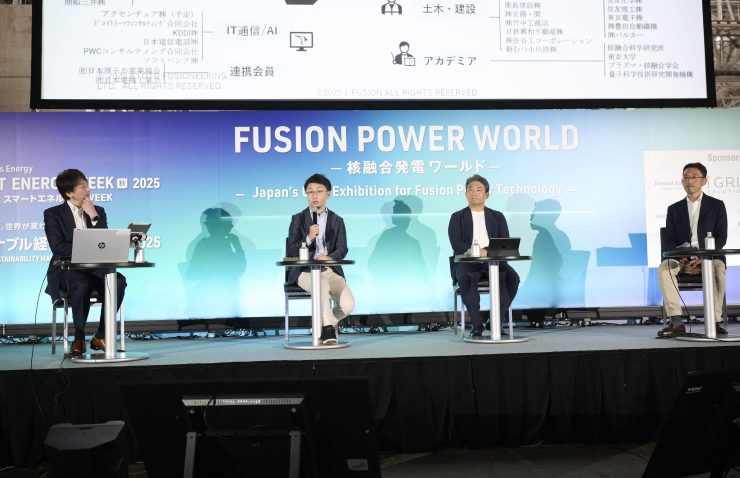

2025年9月17日〜19日、幕張メッセ(千葉県千葉市)にて、「第24回 スマートエネルギーWEEK【秋】FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-」が開催された。その中で「我が国の核融合政策と産業化に向けた展望」と題したセミナーが行われ、核融合発電の産業化に向けた課題や解決策が議論された。

登壇したのは、核融合発電に取り組むスタートアップ 株式会社Helical Fusion(本店:東京都中央区)COOの久保洋介氏と、京都フュージョ二アリング株式会社(本社:東京都大田区)Vice President of Public Affairs and Corporate Planningの中原大輔氏、そして、住友商事株式会社(本社:東京都千代田区)エネルギーイノベーション・イニシアチブSBU長の北島誠二氏だ。モデレーターは、アクセンチュア株式会社(東京オフィス:東京都港区)の渡辺博人氏が務めた。

今求められているのは「ものづくりの技術」

最初の議題にあがったのは「核融合発電の技術の現状と課題」だ。まずHelical Fusionの久保氏が口火を切った。

同社ではヘリカル型(磁場閉じ込め方式)の核融合発電に取り組んでいるが、現在「核融合自体の実現方法は学術的にかなりわかってきている」ものの、「実際のものづくりの部分が足りていない」と指摘する。

「(核融合発電の装置を作る際に)どういった素材を使うのがベストなのか、それをどういう形で加工するのがベストなのか。特に、商用化を見据えた際に、どの素材が低コストで安定的に作り上げることができるのか、こういった実際のものづくりの部分の検討がまだ十分になされていないことが、大きな課題だと感じています」(久保氏)

こうした課題がある中では「さまざまな技術を持つ企業との協業が重要になる」という。

「ひとつ事例をあげますと、我々二重螺旋状のヘリカル型の(巨大な)コイルを作っています。これが結構コアな技術なのですが、その3次元の構造の筐体(コイルケース)を金属加工していくのがかなり難しく、我々も頭を抱えていました。しかし、愛知県のある中小企業の方が、我々のYouTubeを見て『自分たちの加工技術を使えばすぐにできる』と提案してくれたのです。今、その企業と一緒に金属加工に取り組み、この1、2年で数億円の発注もさせてもらっています。こういった技術(ものづくり)の課題を、さまざまな企業とのオープンイノベーションで解決していこうとしているところです」(久保氏)

京都フュージョニアリングの中原氏もこの意見に賛同する。同社では現在、核融合によって増幅した中性子のエネルギーを熱に変える装置(サーマルサイクル)、さらにその中性子のエネルギーを燃料の増幅に使う装置(フューエルサイクル)の開発を進めているが、こうした領域では科学技術の開発と、エンジニアリング(ものづくり)の開発が同時に進んでおり、そのことが「この世界に飛び込む企業には大きなチャンスにつながる」と説明する。

「というのも、こうした科学技術とエンジニアリングの開発が同時に進んでいる段階で実際のものづくりに参入すると、(他の企業は参入しづらくなるため)非常に大きな参入障壁を得るということになるからです」(中原氏)

さらに現在、核融合発電の開発は世界各国で行われていることから、「巨大なグローバルマーケットも得られるだろう」との見解も示した。

派生技術もビジネスの種になる

セミナーの中盤では、モデレーターの渡辺氏から「核融合発電の開発は、現在どのような時間軸で動いているのか」という質問が投げかけられた。

住友商事の北島氏は、「いつまでに〇〇ができる、ということを予見するのは非常に難しい」としながらも、かなりの資金がスタートアップや企業に流入していることもあり、「想定されていた時間軸よりもかなり前倒しで進んでいることは間違いない」とした。

ただ、実際の商用化・収益化の段階にまで持っていくには、「まだかなり技術的な“開き”があるのも事実」だという。そうした中で、住友商事が参画する理由として、「発電に向けた開発プロセスにおいて、さまざまな派生技術が生まれ、それが(短期的な)ビジネスの種になる」からだと説明した。

「たとえば、高温超伝導技術の医療分野(MRI)への応用や、中性子のイメージング技術(中性子照射による材料の非破壊検査)などいろいろありますので、こういったものを少しずつスピンアウトさせていきながら、最終的な発電に向けて、このジャーニー(旅路)を進めていければと考えています」(北島氏)

一方、久保氏は、現在の核融合発電の開発状況を「2010年代の宇宙開発の状況に近い」と分析する。

2010年代、それまでNASA(アメリカ航空宇宙局)など国の研究機関が占めていた宇宙産業に、イーロン・マスク率いる民間企業のSpaceX社が参入し、「コストダウンしながら火星を目指す」と宣言した。その後2025年の今に至るまでの間に多くの民間企業が参画したが、SpaceXが参画した初期に参入した企業にはアドバンテージがあり、後から入った企業より有利なはずだ。久保氏は「まさに今、そうした転換期がフュージョンの世界にも来ている」とし、来場者に早期の参画を呼びかけた。

「実際に発電するのは、2030年代、40年代と少し先になるかもしれませんが、ものづくりの技術開発が進んでいくのは、ここ数年だと考えています。ぜひこのタイミングで、多くの企業に参画していただけると心強いです」

なお、北島氏によると、基礎的な技術や研究成果の蓄積という点では、「日本は決して米国や英国に負けていない」という。「世界と戦っていくという点では、ある程度の武器はそろっています。これをどのようにインテグレートしていくのか。どう実際のビジネスに昇華していくのかは、この4、5年が勝負どころになると感じています」(北島氏)

登壇者らも言うように、ものづくりの技術を持つ企業が参入するのであれば、国の後押しがある今がベストタイミングかもしれない。興味を持つ企業は、思い切って、核融合発電の世界に足を踏み入れてみてはいかがだろう。