【KOREA WAVE】「歩行には“転んではいけない”という条件がありますが、物体をつかむほうには、どのようなグラスピング(把持)がうまくいったのかどうかを確認する方法がありません」

韓国メガ・ニュース(MEGA News)のシン・ヨンビン記者の取材によると、漢陽大学ロボット工学科のぺ・ジフン教授は11月13日にソウル・西江大学で開かれた「第1回韓国ロボット学会エキスパート・シンポジウム」で、ロボットの手、グリッパー研究の25年間を振り返りながら、マニピュレーション(操作)分野が抱える根本的な難題を指摘した。

歩行制御は、支持多角形の中に重心を置くといった形で、安定の条件を比較的明確に数式化できる。だが、ロボットの手が物体をうまくつかんでいる状態を数式で表現するのは依然として難しいという。

「見た目にはロボットの手が物をうまくつかんでいるように見えても、どんな状態を“良いグラスピング”と呼ぶかをコンピューターに伝える数式がない」(ぺ・ジフン教授)物理シミュレーターに関する問題も言及した。「物体をつかんで動かす精密操作では、接触モデルも素材モデルも正確に入力するのが難しく、ローリングや柔らかい接触がうまく表現できない」。そのため、商用シミュレーターで学習した結果が、実際のロボット手操作に結びつきにくいという。

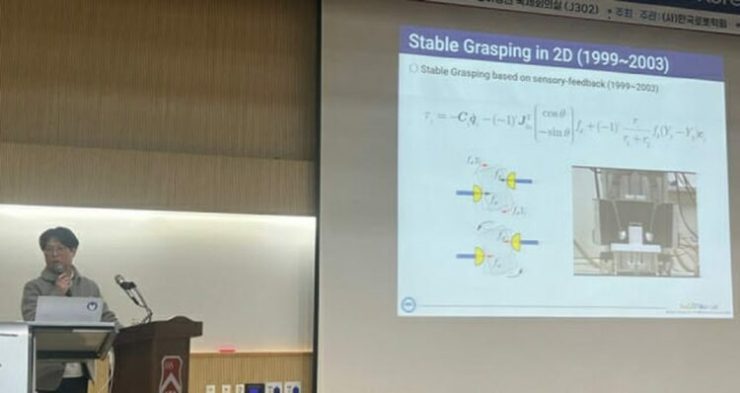

ぺ・ジフン教授は2000年代初頭、適切なロボットハンドもシミュレーターもなかった時期に、自らソフトフィンガーと物体のローリング・接触制約をすべて含むシミュレーターを作成した。指先を半球状にして、滑りのないローリングを仮定した上で、物体表面上の二つの接触点間の距離差「y1–y2」が0に近づけば「うまくつかんでいる状態」と定義するグラスピング基準を提示した。この数式一つで物体をつかんだ後、回転・移動まで同時に制御する実験を2001年ごろから進めたという。

触覚センサーが事実上存在しない状況で、関節エンコーダー情報だけでグラスピングを試みた事例も紹介された。パックが横になっていたり穴の方向が見えなかったりするとき、指で物体を探って穴の位置を見つけ、必要であれば転がしたり持ち替えたりして姿勢を変えた後、挿し込む方式だ。ぺ・ジフン教授は2004年頃からこれを「ブラインド・グラスピング」と呼び、研究を続けてきた。

操作の難しさに対する肌感覚も語られた。「科学館の講演でロボットの手のデモを見せると、小・中学生たちが『それしかできないんですか?』と言う。物をつかんで回して、靴ひもを結ぶといったレベルは、いまだにロボットが追いつけない領域だ」人間の脳の感覚・運動皮質のかなりの部分が手に割り当てられているという点を挙げ、「ロボットの操作が歩行よりもはるかに難しいのは不思議なことではない」との見解を示した。(c)KOREA WAVE/AFPBB News|使用条件