スタートアップやVC向け健康保険組合が好調 新たな「特典サービス」も開始

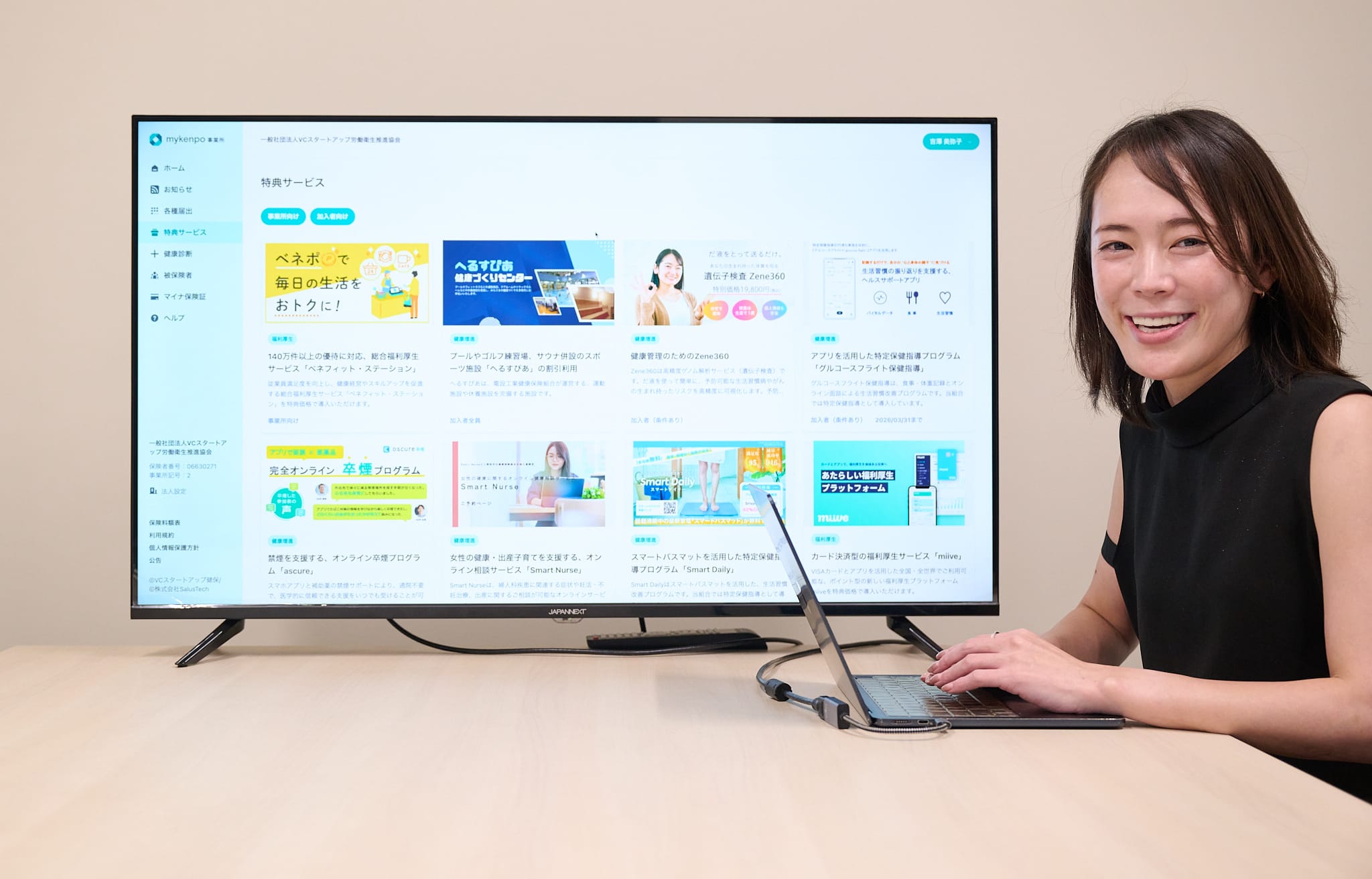

VCスタートアップ労働衛生推進協会 代表理事兼、VCスタートアップ健康保険組合 理事長の吉澤美弥子氏

スタートアップが創業し、健全に事業拡大していくためには、人材の確保と定着化が大きなファクターとなる。経営者はビジネス面だけでなく、従業員の健康面にも配慮する必要があり、医療・健康をサポートする仕組みとしては、健康保険への加入が必須だ。日本では大企業や既存の業界には、それぞれ健康保険組合がある。スタートアップ各社もこれまでは、中小企業等向けに国が運営する全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)に加入してきた。

協会けんぽなど従来の健康保険組合であっても基本的なサービスに遜色はない。ただ、こうした健康保険組合は、そのボリュームゾーンである中高年向けのサービスが充実しているため、若い世代が多いスタートアップにとって、そのサービスメニューがミスマッチとなることが少なくない。

そうした中で、2024年に、スタートアップ業界で働く人に向けた新しい健康保険組合が立ち上がった。それが「VCスタートアップ健康保険組合」(東京都千代田区、設立母体:VCスタートアップ労働衛生推進協会)だ。

理事長の吉澤美弥子氏によると、VCスタートアップ健康保険組合とは、「これまで協会けんぽに入るしか選択肢のなかった、創業間もないスタートアップでも入れる新しい健康保険組合」だ。

加入できるのは、スタートアップだけではなくVC(ベンチャーキャピタル)も対象となっており、加入事業所はスタートした2024年6月時点で約180社だったが、2025年10月時点で435社にまで増えている。

なお、健康保険組合は、大企業グループのみで構成される「単一健康保険組合」と、業種ごとに複数の企業で構成される「総合健康保険組合」の2種類に分類される。VCスタートアップ健康保険組合は、後者の総合健康保険組合のひとつとして、厚生労働省の認可を経て設立されている。

きっかけはコロナ時のワクチン接種

VCスタートアップ健康保険組合は、「スタートアップやVCが(健康保険に関して)抱える課題を解決する」ことも目標に掲げている。そのひとつが「保険料の負担軽減」だ。この説明のために、同組合の立ち上げの経緯について少し触れたい。

2021年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、職場でのワクチン接種(職域接種)が開始された。しかし、大企業が主な対象となっていたため、スタートアップの大半は、その対象から外れていた。そんな中、「スタートアップが集まることで職域接種を実施できないか?」と当時VCに勤めていた吉澤氏に、ある起業家から相談が寄せられたという。

これを受けて吉澤氏は、当時出資先のヘルスケアスタートアップに勤めていた金谷義久氏(現在VCスタートアップ労働衛生推進協会 理事COO)と共に、参加するスタートアップを集め、合計4.8万回の接種を行う合同接種を実現した。

「合同接種の受付のときに、参加する会社の保険加入状況を確認したのですが、ほとんどのスタートアップが協会けんぽに入っていることがわかりました。このとき、自分たちで継続的に運用できるスタートアップ向けの健康保険を新たに立ち上げる構想ができたのです」

もちろん協会けんぽのサービス自体に何ら問題があるわけではない。しかし、「創業したばかりの会社でも入れる唯一のセーフティネット的な保険」であるため「どうしても保険料は高くなりがち」だと吉澤氏は指摘する。

「今後、保険料や医療費が上がると予測されている中で、これ以上スタートアップで働く人の手取り額を(保険料によって)減らさないためにも、私たちは保険料を健全に抑えることを目標のひとつに掲げました」

では実際どれくらい保険料が下がるのだろう。現在、協会けんぽの保険料の全国平均は「給与の10%」だと言われているが、VCスタートアップ健康保険組合に加入した場合、平均保険料は「給与の9%になる」という。

「わずか1%の差?」と思うかもしれないが、この差はかなり大きい。たとえば月収が30万円あったとすれば、協会けんぽの場合はその10%で「毎月3万円」の保険料を支払うことになる。しかし、VCスタートアップ健康保険組合に入れば、これよりも1%、つまり「3千円」安くなる。これが12ヶ月分積み上がると、「年間3万6千円」もの保険料負担が減ることになり、従業員の手取り額はこの半分の「年間1万8千円」増える(保険料の負担は通常事業主と折半するため)。従業員とその家族にとっては歓迎すべきことだろう。

このほかにも、従来の紙を使った煩雑な各種保険手続きを「オンライン化」することや、健康診断(健康増進事業)の内容を若い世代向けに変更するなど、より加入事業所や加入者のニーズの沿ったサービスの提供に注力しているとのことだ。

スタートアップと連携したサービスも開始

もう一点、VCスタートアップ健康保険組合の特徴となるのが、ヘルスケア分野で活動するスタートアップなどと連携した「特典サービス」を加入者や加入事業者に提供していることだ。

たとえば、株式会社CureAppのオンラインサポートを受けながら禁煙を目指すプログラム「ascure卒煙」や、issin株式会社が提供するスマートバスマットを活用した特定保健指導プログラム「Smart Daily」、女性の健康・出産子育てを支援するオンライン相談サービス「Smart Nurse」といったサービスなどだ。(記載の提供企業例は、(一社)VCスタートアップ労働衛生推進協会が2025年8月29日に出したリリースに基づく情報です)

吉澤氏によると、VCスタートアップ健康保険組合では、保険料金を安価に抑えるため「コストについてはかなりシビアに運営」をしており「新しいサービスを入れる際にも厳しいルールを設けている」という。

「しかし、そうすると、なかなか健康サービスを提供できないということになります。一方、加入者や事業所からは『健康保険組合ならではの付加価値を提供してほしい』という要望が寄せられていました。そこで、ヘルスケアや福利厚生分野のスタートアップと連携することで、加入者や事業所に安価にご利用いただける健康増進サービスを提供することにしたのです」

実際に「特典サービス」を開始したところ、さまざまな反響が寄せられており、ヘルスケアや福利厚生分野のスタートアップなどからも随時申し込みを受け、「掲載数がどんどん増えている」状況とのことだ。

今後の課題はさらなる「自動化・電子化」

では運営を開始してから一年以上経つVCスタートアップ健康保険組合には、スタートアップやVCからどういった反応が寄せられているのだろう。

吉澤氏は、もともと認可をもらうまでの時間が非常に短かったこともあり「VCスタートアップ健康保険組合自体も、スタートアップのような状態で始まった」と振り返る。

そうした中でさまざまな改善を続けていくことで「特に当初からご加入いただいている会社からは、これまでの変化を高く評価していただいている」という。

「最初は申請の処理なども少し時間がかかっていたり、お問い合わせの対応にも今の倍ぐらい時間がかかっていたりしたのですが、そういったものが半減している状態で、結果的に顧客満足度も常時90%を超えるような状態になってきました」

今後の課題としては「自動化や電子化をさらに進めていくこと」を挙げた。

「自動化や電子化を進め、人的リソースに頼る状態からできるだけ早く脱却する必要があります。そうしないと、組合が大きくなるたびに人を増やし続けるというモデルになってしまいます。結局それは(保険料の増加など)加入者や事業者の負担になってしまいますので。今はそうならないよう土台を固め、それが終わった段階で、ようやく拡大フェーズに入れると考えています」

日本のスタートアップ・エコシステムがより充実したものになるために、吉澤氏らの取り組みが一層拡大していくことを期待したい。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり