「視覚」「聴覚」「触覚」「味覚」といった人間の五感に相当するセンサーの中で、実用化が遅れているのが「嗅覚」のセンサーだ。40万種以上あるにおい成分の組み合わせを的確に嗅ぎ分ける事ができる実用レベルの嗅覚センサーは、現時点では存在しない。

こうした中でも実用化への大きな期待を集めているのが、以前当媒体でもその取り組みを紹介した国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)の吉川元起氏らが開発した嗅覚センサー「MSS(Membrane-type Surface stress Sensor:膜型表面応力センサー)」だ。

(過去の記事:「意外と難しいニオイのデジタル化 日本の嗅覚センサー「MSS」が世界標準を目指す」、「実用化せまる嗅覚IoTセンサー・MSS 期待される想定用途とは?」)

MSSの実用化を加速するため、2015年にはNIMS、京セラ株式会社、国立大学法人 大阪大学、日本電気株式会社らによる「MSSアライアンス」が、2017年にはMSSの実証実験を行う企業を募集する「MSSフォーラム」が結成された。また、MSSを使って尿から早期がんを見つける試み(日本医科大学千葉北総病院 宮下正夫教授)など医療連携の試みも進んでいる。

これまでMSSはさまざまな応用分野で実証実験が行われてきたが、あくまで実験室におけるものが中心だった。しかし今年(2020年)4月からMSSを “現場”で活用する取り組みが始まった。新潟県長岡市にある日本酒の蔵元・吉乃川(よしのがわ)株式会社と、旭化成株式会社、NIMS、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)による、清酒の製造工程における“においデータ”を活用してアルコール度数を視覚化する試みだ。

実証実験が行われた背景や実験の内容、どのような成果を見込んでいるのかなど、吉乃川生産本部の有本圭吾氏に聞いた。

* * *

なぜ吉乃川が“においデータ”を活用する実証実験を行うことを決めたのか。有本氏によるとその理由のひとつには、同社の従業員の高齢化と人手不足があるという。

「当社では技術者の高齢化による人員減少に対して、入社希望者が少ない状況が続いております。こうした中で手づくりの作業が多く残る酒造りを、いかに魅力を残しながら省力化していくかが課題となっています」(有本氏)

吉乃川では、清酒の発酵過程において温度管理やアルコール度数などの計測に加え、もろみ(※)の状態や「におい」(酒造業界では「香り」だが本稿では「におい」と表記)で発酵の進行具合を確認するなど、官能評価も含めて日々細かな計測作業を行っている。こうした作業を“においデータ”を使って自動化し、分析結果を作業スタッフのスマートフォンなどに表示できるようになれば、酒づくり現場の負担を大幅に減らせる可能性がある。

※麹、酒米、酒母、仕込み水などをタンクに入れ発酵させた液体。もろみをしぼってこすと日本酒の原酒になる

「においセンサーでアルコール度数のデータが定期的に得られれば、作業員がもろみを分析する手間を省くことができます。その分析結果をスマートフォンに表示することで、杜氏が社外にいても早期判断のひとつとして活用することも可能となります」(有本氏)

このほか「発酵中の香りの管理」や「出荷前後の製品の品質評価」など、さまざまな場面で“においデータ”を活用できる可能性があると有本氏は期待を膨らませる。

アルコール度数に加え、香気成分の分析も

では具体的にどのような実証実験を行ったのか。

有本氏によると、実験ではもろみを入れた発酵タンクの上部に、MSSを用いた「嗅覚IoTセンサー」を取り付け、24時間タンク内のガスの“においデータ”を測定。それを分析することでアルコール度数を推定し、可視化する。

「取得した“においデータ”は、NTT東日本さんの通信ネットワークを使って遠隔地に飛ばして定期的に測定、データを取得していくというのが実験で行ったことのひとつです。ちなみに当社はアルコール度数の実地測定を担当し、1日に1度もろみをサンプリングし分析しました」(有本氏)

これに加え、取得した“においデータ”から、アルコール度数以外の各種成分の含有状況や、発酵時のにおいの変化などもあわせて分析するとのことだ。発酵時のにおいの変化を分析できるようになると、清酒の香気成分の微妙な調整も行いやすくなるだろうと有本氏は説明する。

「醗酵中にアルコール度数は0度近くから徐々に17度前後まで上がりますので定量的な測定を目的とします。一方、吟醸香などの香気成分は複数存在し、それぞれ数ppmと微量に混在し、その比率や含有量により特徴的な芳香となります。経時的に得られる“においデータ”を活用して、強弱などを定性的に表現することで、目的とした芳香に発酵が進んでいるか客観的に評価することができ、今後の仕込みに生かせるのではと期待しています」(有本氏)

今後“においデータ”をどう活用していくのか

吉乃川がMSSの実証実験に参加したもうひとつの理由として、清酒の香りを“見える化”することで、「一般の人が日本酒に興味や親しみを持つきっかけになればと考えた」と有本氏は続ける。

同社は本社敷地内に「吉乃川 酒ミュージアム『醸蔵(じょうぐら)』」という観光施設を設けているが、その中にAI(人工知能)ロボットが清酒の香りを紹介する体験コーナーを設ける構想が立ち上がっているという。将来的にはそういった場面にも“においデータ”を活用したいとのことだ。

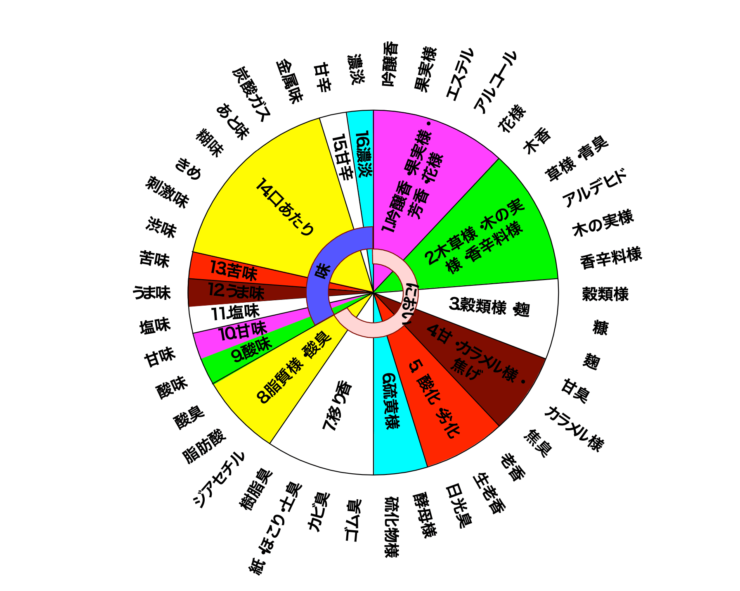

「お酒の香りには、独立行政法人 酒類総合研究所が提示している28項目の表現(「吟醸香」「果実様」「老香」など記事冒頭の図の円グラフ)があるのですが、これをベースにして従業員が言葉で説明するだけでは伝わりづらい『りんごのような香り』『バナナのような香り』など、“においデータ”から表現された香りを来場者と体感・共有するなどし、より深く日本酒の世界を理解して共感してもらえるのではないかと考えています。今後も当社らしいデータやセンサーの活用方法を探り、他の蔵元さんとの違いを打ち出していければと考えています」(有本氏)

ものづくり現場での実証実験が始まったMSS。現場のニーズに合わせた活用方法が模索され始めたようだ。