“テックの祭典”SXSWまであと1ヶ月 その口火を切るイベント「SXSW EDU」に注目

SXSW2024の様子(筆者撮影)

1987年に“音楽祭”として発足した、米国テキサス州で開催されるSXSW(サウス・バイ・サウスウェスト)。2010年にインタラクティブ部門の参加者数が音楽部門を超えて以来、”テックの祭典”として確固たる地位を築いている。それは「クリエイティブな人たちのそれぞれのゴールを支援する」というビジョンを掲げている世界的イベントであり、毎年のように世界40カ国以上から人々が開催地・テキサス州の州都オースティンに集う。

エデュではなくイー・ディー・ユー

2025年3月3日から15日まで2週間弱にわたる2025年のSXSW開催期間の口火を切るのが、「SXSW EDU」である。テキサスの教育系政府機関(Texas Education Agency)とSXSWがホストする開会イベントとして誕生して以来、教育のイノベーションを支援するために開催されてきた。イベント名称がエデュケーション(Education)に由来するのは明らかだが、E-D-U(イー・ディー・ユー)と発音することとされている。なお初開催は2011年3月8日〜10日で、奇しくも、東日本大震災の直前に開催されていた。

開催地であるテキサス州の義務教育は5歳から17歳で、その期間を指してK-12(Kindergartenから12年生までの13年間を意味する)という。SXSW EDUの各催しには「K-12」や、高校卒業以降を指す「Higher Education(高等教育)」といった”領域”がある。

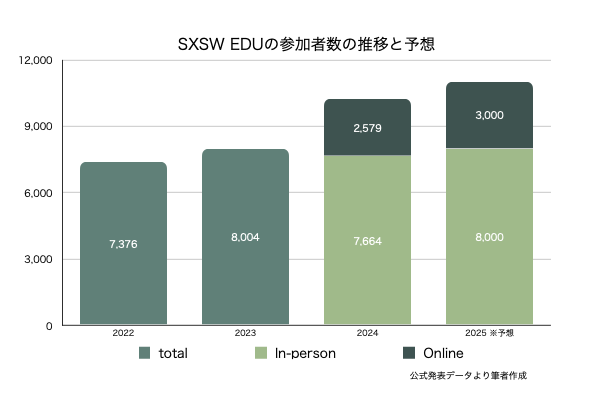

SXSW EDUへの参加者数は、2024年には現地参加者が7,664人、オンライン参加者(Youtubeを視聴したユニークユーザー数)が2,579人であった。2022年以来毎年参加者は増えており、2025年の参加者数は、現地とオンラインの合計で1万人前後と見込まれる。

SXSW全体の参加者は30万人超とされている。そのうちSXSW EDUのみの参加者数は多くても数%を占める程度だが「教育」というエッジの立った、”小粒でもピリリと辛い”イベント、それがSXSW EDUである。

2025年の四大テーマ

昨年のSXSW EDU 2024では、次の4つのテーマが掲げられていた(日本語部は筆者試訳)。

- Centered:人間性を中心に

- Sustainable:生徒が成長し続けるだけでなく教育者を維持強化する

- Adventurous:冒険的である

- Flourishing:教育システム全体の繁栄

そして、総責任者が交代する節目の2025年も同じく4つのコミュニティを重視したテーマが掲げられている。

- Belong:お互いに、そして重要なイシューとつながる

- Invest:時間やエネルギーを投ずる

- Transcend:専門知と共創で新たなレベルへ

- Energize:興奮、情熱、そしてエネルギー補給

これらの”大テーマ”のもと、そのコンテンツの約9割は「セッション(Sessions)」とよばれ、1人から4人ほどのスピーカーがトークやディスカッションを繰り広げる。近年では合計1000人を超えるスピーカーにより、400近いセッションが行われている。また、SXSW EDUならではの特徴あるコンテンツとして「舞台芸術(Performance)」が挙げられる。深い学びの手段としての舞台芸術に、スポットライトが当たっているのである。SXSW本家と同じく映画部門もあり、ドキュメンタリーを中心として上映がされる。

”未来のEdTechのショーケース” ピッチコンペにも注目

SXSW本家と同様、シード期やアーリーステージのスタートアップなどによる、ピッチコンペティションも行われている。コンペは2つあり、「Launch(Launch Startup Competition)」と「Student Impact Challenge」である。ちなみにSXSW本家でのピッチでは、2007年にTwitterが初期の投資を得たことで知られている。

「Launch」は、2012年より毎年実施されており、ウォルマート創業者に由来するウォルトン財団によって提供される。教育・学習(teaching and learning)領域の先端的なアーリーステージの企業が競う場だ。一方で「Student Impact Challenge」は、2024年に初開催。主にピッチに登壇するのは高校生で、そのプレゼン内容は教育領域にとどまらない。

過去のファイナリストや優勝者は公式サイトから確認できる。日本でもサービス展開しているAI英会話アプリの「ELSA Speak」は2016年にLaunchを制した。また2023年のLaunchでは、早稲田大学に出自をもち会話AIを活用した英会話学習体験サービスを進めるEdTechスタートアップの「株式会社エキュメノポリス」が、東アジアから唯一のファイナリストとして選出された。2024年のStudent Impact Challengeの優勝者はカナダのチームで、20人に1人が影響を受けている幼少期の「弱視」の診断・改善Webサービスをピッチした。

エキュメノポリス社のプレスリリースによると、2023年に初めてアメリカ以外のスタートアップが過半数を超えたそうだが、2025年は再びアメリカ中心の様相を呈している。2つのピッチいずれも、2025年のファイナリスト(およびセミファイナリスト)が先ごろ発表され、Launchはすべてがアメリカ国内の大都市圏から、Student Impact Challengeはナイジェリアやブラジル、カナダからの選出も見受けられるが、大半はアメリカ国内からだ。今年のピッチではアメリカEdTechの潮流と少し先の未来を知ることができるだろう。

「AI」はEdTechでも注目テーマ

SXSW日本事務局の運営元であり、フューチャリストを肩書とする宮川麻衣子さんによる「トレンド予報」として、2024年12月11日時点で発表済みのSXSW EDU 2025のコンテンツの中から3人がピックアップされていた。

まず、ふたりのフューチャリストの対談。シネイド・ボーヴェル(Sinead Bovell)さんとナタリー・モンビオ(Natalie Monbiot)さんが、教育、特に若い世代の学び方にサービス展開している立場から、AIが労働や教育に与える影響について議論する予定だ。

次に、Teach for AmericaのCEOであるエリサ・ビジャヌエバ・ビアード(Elisa Villanueva Beard)さんのトーク。Teach for Americaは約7万人の関係者を抱える大きな教育系NPOで、教育困難地域に常勤講師を期間限定で派遣するプログラムを運営している(日本にもTeach for Japanとしてネットワークを展開)。教育の未来に向けたヴィジョンや行動計画を話すのではないか、とのこと。

筆者の注目セッションは2つ

ひとつめは3月3日に行われる「神経学的ソリューションとしてのXR:理論と実践」と題されたセッション。いわゆるSTEM教育におけるテクノロジー活用・評価の専門家であるRebecca Hite博士と、XRを活用した自閉症児の特別教育を実践するKarla Montalvoさんが対話する。近年、発達障害や統合失調症などを含め脳の働き方の個人差は「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」とよばれるようになっている。その多様性を踏まえたこれからの教育に、XRをはじめとするテクノロジーはいかに活用できるのだろうか。

ふたつめが3月6日に行われる「AI&XR革命を案内する:クロスセクターの視点」と題されたセッションで、オランダ・ロッテルダムの3つの教育機関に所属する専門家によるミートアップ形式だ。専門学校あるいは職業訓練校と訳されるタイプのGrafisch Lyceum Rotterdamと、ロッテルダム応用科学大学、そしてエラスムス大学から、それぞれ1名の専門家が登壇する。

筆者は、 ARやVRを中心とするXR領域や、教育現場に個別化とインクルーシブ化をもたらしうるEdTechに強い関心をもっており、その観点で現地で一部日程を視察する予定である。続報を待たれたい。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり