群馬県の自然派ワインDAO 他県でも再現できるか 素早い立ち上げの秘訣は

「ぐんま山育DAO」セミナー会場の様子

DAOの普及を目指して一般社団法人日本DAO協会が立ち上がったのが昨年4月。それから約1年を経た今、DAO(自律分散組織)の取り組みはどのような広がりをみせているのだろうか。

人とお金をネット上で広く募ることができ、透明性の高い運営が可能なDAOは、その特性から地方創生と相性が良いと考えらてきた。実際に「特産品やふるさと納税と組み合わせる」「デジタル住民として地域に取り込む」など、その取り組み例もいくつかのパターンが出来ている。

そんな取り組みのひとつが紹介される機会があった。4月15日に東京ビッグサイトで始まった「NexTech Week 2025【春】(17日まで 主催:RX Japan株式会社)」の初日に「群馬県が取り組む自然派ワイン事業でのDAO活用 ~資金調達と地方創生~」と題したセミナーだ。登壇者したのは、DAOの社会実装に積極的に取り組む株式会社ガイアックスのDAO事業部 事業責任者 廣渡裕介氏と同社が支援する「ぐんま山育DAO」の中心的な推進者である一般社団法人ちもり・CHIMORI Inc. CEO/社会事業家 六本木ユウジ氏、そして群馬県知事戦略部 DX課NETSUGEN運用チーム主事 南澤由佳氏だ。

ワインづくりとDAOの相性は

「ぐんま山育DAO」は、地域創生の活動をDAOにすることで、県内外から資金と人的資源を集め自律分散的に群馬県の地域活性化をめざす。その第一弾のプロジェクトが「自然派ワイン醸造プロジェクト」だ。このプロジェクトの特徴は、出資者は単に資金提供をするだけでなく、ワイン畑に自分専用の「区画」を持つことができ、育ったぶどうを基にしたワインづくりができる。

さて、DAOの試みにつきものの疑問は「DAOであるメリット(あるいは必要性)」だが、今回の試みについては明確に説明されていた。地域でワインを作ろうというプロジェクトには資金と人手が必要だ。ふるさと納税やクラウドファンディングでも資金調達は可能だ。しかし、継続的に参加してくれる人集め・組織運営とセットということであれば、DAOのほうが向いている。

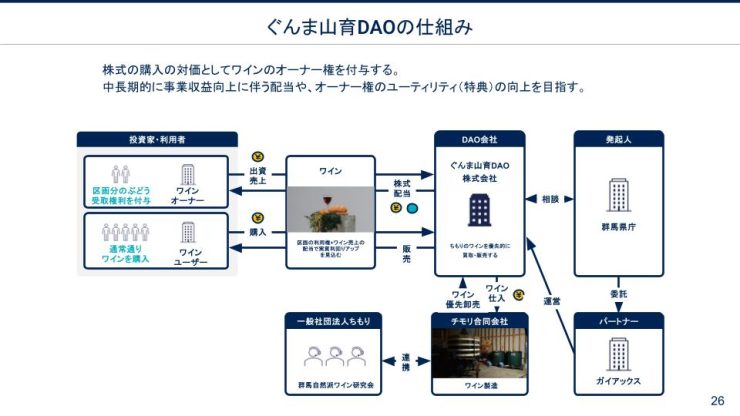

また、ワイナリーのような事業をゼロから自分で始めるには大きな資金が必要だが、DAOに参加することで分散型のオーナーになることができる。今回のスキームでは株式を裏付けとした分散型オーナー権限が付与されているが、ただの会員権ではなく、より参画度が高まる“オーナー権限”としたところに工夫が見られる。(各参加者の役割と作物、商品、資金の流れは下図)。ぐんま山育DAOは、群馬県北部の利根沼田エリアでの活動になるが、これまでの応募者の半数以上は群馬県外からだったという。地域おこし事業の参加者が周辺住民だけではなく、県をまたいで広がるという点からもDAOで実施するメリットはありそうだ。

地域おこしDAOには、関係人口の増加を狙ってデジタル住民を募るものもあるが、これは「人は集まったが、さてなにをしてもらおうか」と参加継続へのモチベーション維持が課題になる。その点、継続して手間のかかる「ワインづくり」というイベントがあれば、DAOとしてやるべきことはこの先も事欠かない。ワイン畑や不動産のように「現物アセット」が存在しており、その育成や保存・利用といった目的のために組成されるDAOに成功例が多いというのは、この日のガイアックス廣渡氏の話にもあった通りだ。

リアルな関係性構築がスピード感を生む

さて、ぐんま山育DAOの取り組みが特筆すべきはそのスピード感だ。ほぼ半年前の2024年11月にプロジェクトがスタートして、2025年3月末までには出資者84名による400万円弱の資金を調達している。今年度中には3000万円を目標に資金調達を進めながら、この春からぶどうの試験栽培も開始、秋には試験醸造も行うという。

地域活性化の機運は前からあり、「自然派ワインを群馬でも」と研究を進める集まりが存在していたことなど実施への下地が整備されていたこともあるが、県単位の取り組み、それもweb3・DAOという未知の技術を使ったオープンイノベーション的な取り組みがこうも早く実現したのはなぜだろうか。

県庁の南澤氏によると、群馬県庁には「官民共創スペース・NETSUGEN」というコワーキングスペースがあり、多数の民間の事業者が出入りをしている。ここで「我々県職員もいろいろと学びながら(民間の事業者と)一緒に、地域のために何ができるのかということを日々考えているのがすごく大きいと思っております」(南澤)

県職員と民間業者が対面でリアルに関係性を作ることで、互いに相手の技術や組織への知識が深まり、話の意図や目的が理解しやすくなり信頼性も生まれる。こうした関係性をベースにした提案であれば、実施に至るまでスムーズでスピードも早いというわけだ。

地方創生、DX促進の旗が振られる中、DAOにも興味があるという自治体、民間事業者は多いだろう。この群馬県の例を「自身の地元でも」と考えるなら、再現性のある事例(現物アセットなど)を探し、スピード感を実現できるパートナー関係の構築に日頃から務めることも大切なようだ。

NINAITEが最優秀賞・オーディエンス賞をW受賞|Onlab HOKKAIDO 第8期 Demo Day レポート

NINAITEが最優秀賞・オーディエンス賞をW受賞|Onlab HOKKAIDO 第8期 Demo Day レポート