AI時代の知財リスクに挑む、創作プロセスを“説明可能な”基盤「Final Design」が描く未来

CEATEC 2025で「Final Design」のプレゼンテーションを行う朝倉氏(右)(提供:Final Aim)

生成AIがクリエイティブ領域にも浸透し、デザインやプロダクト開発の現場では、これまで想定されていなかった著作権や知的財産の問題が顕在化している。AIが学習過程で取り込んだ元データの扱いや、AIが作り出した生成物に創作性があるかどうかの判断、さらには制作プロセスがブラックボックス化することによる誤解や風評リスクなど、誰もがテクノロジーを活用できる“民主化”が進む一方で、創作や事業活動に必要な「権利の安全性」は揺らぎやすい状況だ。

こうした状況に危機感を抱き、AI時代のクリエイションに不可欠となる「制作プロセスの可視化」と「知財の証跡化」を、誰もが使える形で提供しようと動き出した企業が2019年に設立されたFinal Aimだ。同社は、代表取締役社長の朝倉雅文氏と取締役 最高デザイン責任者の横井康秀氏により共同設立された日本発のスタートアップで、2022年に米国に本社に移した。

同社は設立当初からデザインとテクノロジーに着目し、「今後必ずAIと知財が交錯した課題が顕在化する」という確信のもと、プロダクト開発を進めてきた。そして、2024年より本格展開しているのが、デザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」である。

AI時代の創作に潜む“2つの知財リスク”

生成AIを用いたデザインやプロダクト開発は、スピードと表現の幅を大きく押し広げたが、その裏側では、従来の著作権・知財の枠組みでは想定し得なかった新しいリスクが増大している。横井氏は、「AIを活用した制作では、『どのデータを学習させたのか』『どのようなプロンプトを使ったのか』といったプロセスが外から見えない。その不透明さが、意図せず他者の権利を侵害してしまうリスクにつながっている」と話す。

実際、AIが学習した著作物に似た画像や形状が生成されるケースは少なくない。生成物そのものには著作権が認められない場合が多い一方で、“似てしまった結果”として、第三者の権利侵害が問われる可能性は残る。この「意図しない侵害リスク」が、企業やクリエイターが最も危惧するポイントだ。横井氏は、「創作性の判断は国によっても曖昧で、AIの生成物が“元作品に依拠しているのかどうか”を証明することが困難だ」と指摘する。

もう一つの大きなリスクは、クリエイター自身の著作物が“勝手に学習される”点である。イラスト、写真、3Dモデルなどが無断で学習データに取り込まれ、生成物に反映されてしまう問題は、国内外のクリエイターが強く懸念するところだ。横井氏は、「生成AIが普及するほど、自分が作ったデザインが思わぬ形で複製・変形される可能性は高まる。これはクリエイターの経済的な不利益だけでなく、名誉や信頼を損なう風評被害にもつながり得る」と警鐘を鳴らす。

さらに、制作プロセスそのものがブラックボックス化することで、企業側には別の不安が生まれている。AIを使った制作が増えるほど、「本当に社内ポリシーに沿ったデータで作られたのか」「外部データを不正に利用していないか」を説明できなければ、業務のツールとして採用しづらい。横井氏は、「内部統制やコンプライアンスの観点でも、AIを使った制作活動は“説明責任の時代”に突入している」と言う。

生成AIの普及が世界共通の潮流である以上、その影響は国境を超えた制作やビジネスに波及することは避けられない。生成AIの制作現場への浸透がもっとも速く、新たな課題が表面化しやすいのは米国である。ゆえにFinal Aimは、日本から米国に本社を移し、その動向や課題をいち早く把握し、スピード感を持って対応できるようにした。

プロンプトから契約書まで一元管理

Final Aimが開発した「Final Design」の特徴は、「創作プロセスそのものを証跡として残す」という思想だ。生成AIの活用が進むほど曖昧になりがちな制作過程を、誰でも追跡できる形で可視化することを目的に設計されたプラットフォームだ。

横井氏は、「Final Designでは、デザインや画像がどのように生まれたのか、どんな入力や操作があったのかを、利用者自身が説明できる状態をつくり出したかった」と語る。

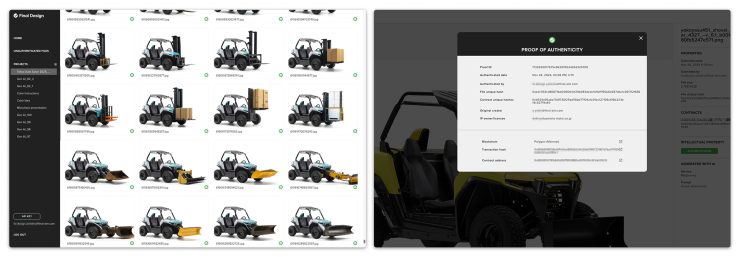

Final Designでは、生成AIや3Dツールを活用した制作過程を、「どのタイミングで生成したか」「どのテキストプロンプトを入力したか」「どのパラメータを指定したか」など可能な限り細く記録する。さらに、手描きスケッチやラフ案、外部の事前学習モデルに自社で追加学習(ファインチューニングなど)を施したモデルも、ワークスペース内で一元管理される仕組みだ。

「生成物を見ても、誰の創作性がどれだけ反映されているのかは分からない。だが、制作プロセスを残しておけば、創作性の有無や参照の妥当性を第三者に説明できる。これがAI時代の“権利の安全性”につながる」と横井氏は言う。法務領域との接続を前提とした設計も特徴的だ。Final Designでは、作品データだけでなく、NDA、契約書、利用許諾書、業務委託契約、追加学習に使用したデータの利用条件など、リーガル文書を作品単位で紐づけて保存できる。作品のやり取りが増えるほど煩雑になりがちな「契約の管理」そのものを、制作フローに統合するアプローチである。

また、改ざん耐性を担保するため、Final Aimはスマートコントラクト技術を活用している。生成物や制作プロセスの記録が不正に書き換えられないよう、ブロックチェーンにハッシュ情報を刻むことで、後から改変されたかどうかを検証可能にする仕組みだ。これにより、企業やクリエイターが外部に対して「この制作物は、正当な手続きを踏んで作られた」と示すための技術的基盤が整備されている。

さらに、利用企業のニーズに応じて、Web版だけでなくローカル環境での導入や、特定用途に合わせた追加学習モデルの管理にも対応する。社内ネットワーク上での閉域利用や、特定プロジェクト専用の生成AIモデルの運用といった、高度なセキュリティ要件にも応えられる点は、製造業や大手企業から高い評価を受けている。

創造性を萎縮させないために

AIを使って制作したこと自体が誤解を生んだり、「元の作品に似ているのではないか」と疑われたりする状況は、創作の意欲を削ぎかねない。横井氏は、「AIを活用することが“ズルをしている”ように捉えられる風潮がある。これは技術の発展にとっても、クリエイターにとっても健全ではない」と話す。

実際、制作プロセスが可視化されないまま生成物だけが流通すると、そこにどれだけ人間の創意工夫があったのかが理解されにくい。これはクリエイターの権利を守る意味でも、産業としての健全性を保つ意味でも深刻な問題だ。Final Designが目指すのは、こうした不安や誤解を取り除き、「安心して創作できる環境」を整えることにある。制作の透明性が担保されれば、クリエイターは疑われることなく自分の表現に集中できる。企業は、社内外に対し制作過程の正当性を説明しやすくなり、AI活用のハードルが下がる。

横井氏によれば、同社には製造業、自動車、家電、精密機器といった領域に加え、アニメ、ゲーム、映画、ファッションなど、エンターテインメント分野からの引き合いも増えているという。

「特に海外展開が多い日本のアニメスタジオやゲーム企業にとって、国境をまたいだ制作体制でも透明性を確保できる仕組みは強く求められている」と横井氏は語る。

Final Designのように、制作データ、参照情報、契約書、利用条件をひとつのワークスペースに統合する仕組みは、そうした国際的プロジェクトの共通基盤としても機能する。

横井氏自身、20年以上にわたりデザインとテクノロジーの最前線を歩んできた。「CG技術や3Dプリンターが普及した時も、当初は『本当に価値があるのか』と疑われた。しかし技術は正しく使われることで、クリエイティブを広げる力になる。生成AIも同じだ」と横井氏は振り返る。

Final Aimの取り組みは、AIを敵視するのでも、無批判に受容するのでもなく、技術を「安心して使える状態」に整える試みだ。デザイナーや企業が胸を張ってAIを活用できる世界をつくること。その結果として、従来にはなかった表現やコラボレーションが生まれ、創作の可能性がさらに広がっていくといえるだろう。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり