コンプライアンス業務をAIで効率化 不正調査の“違和感”から起業した国内スタートアップ

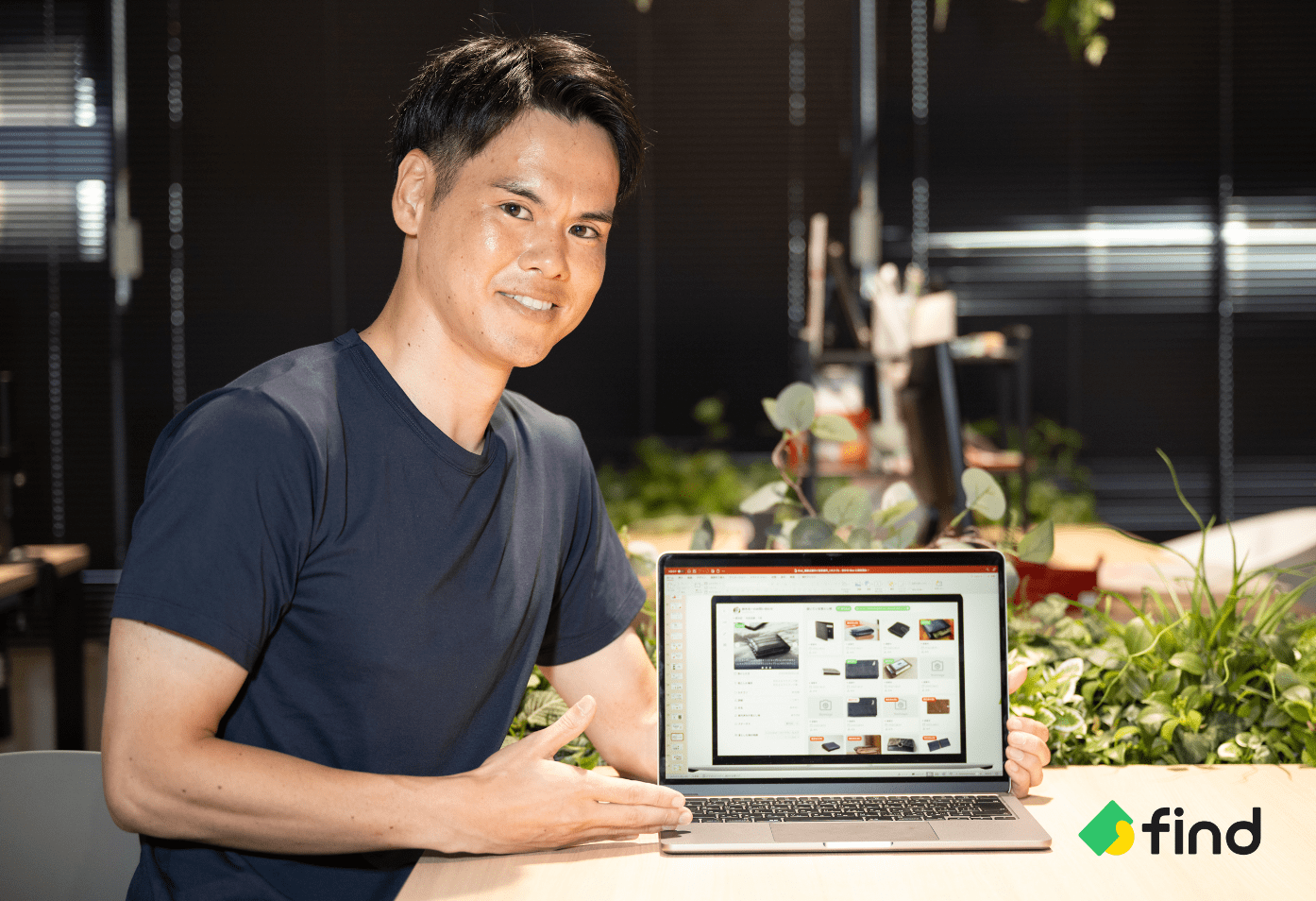

コンプライアンス業務の効率化と高度化を支援する株式会社NaLaLys 代表取締役CEO 長谷島良治氏

企業による組織ぐるみの不祥事が後を絶たない。大手自動車メーカーによる型式指定の取得における不正や、製薬会社のサプリメントが健康被害をもたらしたことは記憶に新しいだろう。

こうした不正を、メールや社内チャットを解析することで自動検出するシステムを開発・提供しているスタートアップがある。2023年に創業した株式会社NaLaLys(ナラリス、東京都渋谷区)だ。

同社が提供する「NaLaLys」は、代表取締役CEOの長谷島良治氏が前職で培った不正調査のノウハウをベースに開発したもので、コンプライアンス部門のモニタリング業務を効率化し、より高度な不正対策を実現するという。

コンプライアンス業務を効率化・高度化したい

NaLaLysとはどのようなシステムだろう。

長谷島氏によると、現在、企業のコンプライアンス部門の業務は手作業で行われているところが多く、作業を自動化するシステムはほとんど見当たらないという。さらに、従業員数が数万人規模の企業であっても、コンプライアンス部門は十数人ほどしかおらず、「(人数の)バランスが全く合っていない」と指摘する。

「かといって、コンプライアンス部門に数千人投入するかというと、コストセンターなので、そこまで人数はかけられません。そこで、膨大な数のメールやチャットから不正をAIで自動検知するなど、コンプライアンス業務全般を効率化しようというのが、我々が提供するプロダクトのコンセプトです」

加えて「業務そのものを高度化」する狙いもあるという。コンプライアンス業務に関する情報には、不祥事の情報なども含まれているため、企業間で対策やノウハウを共有することは難しい。

「その結果、コンプライアンス業務に関する情報が限定されてしまうので、『うちの会社はこんなことをやっているけれど、ほかの会社はどんなことをやっているだろう?』とか『今のところ何も起きていないように見えるけれど、本当にそうだろうか?』など、不安を感じる担当者はたくさんいます。そこでNaLaLysを通して(不正調査のノウハウなどを共有し)業務そのものを高度化していくことも我々の狙いのひとつです」

なお、現在リリースしているメールや社内チャットから不正を検知するプロダクトは、同社が構想する全システムのうちの「1モジュール(機能)でしかない」とのこと。

「一番の理想は、コンプライアンス部門の人が出社したら、我々のNaLaLysにログインしていただき、作業をして、ログアウトして退社していただくこと。全ての業務を(複数のモジュールで構成された)我々のプラットフォーム上で行っていただくことが、最終的に目指すところです」

メールから不正を検知する仕組み

現在、NaLaLys社がリリースしているプロダクトは、メールや社内チャットなどをAIで分析し、不正のリスクが高いものをコンプライアンス部門などの担当者にアラートで知らせるというものだ。

具体的に検知できるのは、たとえば「今回は〇〇円で発注するから、上乗せ分の〇〇%を私の口座に振り込んでください」といった横領に関するものや、「この案件は〇〇円で落札してください。その代わり今回は御社に依頼します」といった談合に関するもの。あるいは贈収賄やパワハラなどにつながるメールやチャットだという。

「我々は生成AIを使っていますので、いわゆる特定のキーワードのある・なしだけではなく、文章の中身全体を分析して、不正が疑われるものを見つけ出す仕組みになっています」

なお、同社の共同創業者には、Googleが提供するデータサイエンスのコンペティションプラットフォームKaggle(カグル)のGrandmaster(グランドマスター、最高位世界4位)であるコウ・ケイシン氏がいる。このコウ氏が、不正調査のノウハウをAIに学習させ、独自モデルを作り上げたとのことだ。

ではAIに学習させた「不正調査のノウハウ」とは具体的にどのようなものか。

長谷島氏は、前職のPwCアドバイザリー合同会社(東京都千代田区)のフォレンジック部門で8年間不正調査に携わった経験を持つ。膨大な数のメールや社内チャットを目にする中で、不正に関するやりとりには一定の表現やパターンがあることに気づいたという。NaLaLysの開発では「そうしたものをAIに教え込んでいった」とのこと。

「業界や案件によって主語は変わるのですが、会話で使われる後ろのアクション(述語)はあまり変わりません。そうした表現やパターンを具体的に一つひとつ文章に書き起こし、AIに学習させていきました」

なお、実際にユーザーがプロダクトを利用するようになると、その会社が検知したい具体的な不正の相談も入ってくる。その内容も(固有の情報を抜き取って汎用化したうえで)AIに学習させ、精度を向上させていくという。

「この循環で、我々をハブにしてどんどん新しい内容を取り込んでいける。そうして高度化したノウハウをさらに皆さんでシェアしてもらうと。我々はそういうポジショニングをとっています」

不正調査で感じた“違和感”が最初のきっかけ

もともと長谷島氏は、半導体メーカーで管理部門の仕事に就いていた。その後、先述したように、PwCアドバイザリー フォレンジック部門に転職し、不正調査の仕事に就く。そうして、さまざまな企業の不正調査をする中で、ある違和感を抱くようになったという。それは「不正が発生した際に、その調査で苦労するのは“不正をしていない人”」であることだ。

「不正が起きた時には、不正をしていない人たちが、関連資料の準備やインタビューアレンジなど、我々が要求する膨大な作業に対応しなければいけません。一方で、社内上層部からは『何やっているのだ!』と叱られる。そのうえ、調査後には再発防止のために厳格なルールが設けられ、以前よりも働きにくい環境の中で仕事をしなければならなくなる。こうした、不正をしていない人が苦労しなければならない構造にずっと違和感を抱いていたのです」

そうした中、ある時、調査をしていた企業の担当者から「メールやチャットから、不正をもっと早く見つける方法はないものでしょうか」と相談され、強く印象に残ったという。

「確かにそうだと思いました。不正調査でメールを調べていると、数年前から悪さ(不正につながるやり取り)をしていた痕跡が出てくることが多々あります。こうしたやり取りにもっと早く気づいていれば、傷が深くなる前に是正できたわけですよね。そこで、そうしたメールから不正を検知するシステムがないかと調べてみましたが、当時は見つけることはできませんでした」

そうこうするうちに、自動車メーカーの不正が報道されるなど、企業の不正に対する社会の関心がより一層高まっていく。そんな折り、生成AIのChatGPTが登場した。

「これを使えば自分たちで何かできるのではないかと考え、(LinkedInでつながっていた)コウ氏を誘い、立ち上げたのがNaLaLys社です。実はもともとは起業する気はありませんでした。しかし、以前から抱いていた違和感と、現場から寄せられる(メールから不正を検知したいという)ニーズ。そして、実際に使えそうな技術が出てきたことがたまたま重なり、思い切って起業することを決めたのです」

長谷島氏らは2024年1月にNaLaLysを正式にリリース。その後、順調に顧客を増やし、現時点では「トライアル段階を含めるとプライム上場の大企業が複数社利用している」とのことだ。

今後の展開を聞くと、「今ある(メールから不正を検知する)プロダクトのブラッシュアップに加え、それ以外のモジュールをどんどん作っていきたい」と意気込みを語る。加えて「海外進出も念頭に置いている」という。

「単に海外に行きたいという理由ではなく、海外で勝負できると確信しています。理由は2つあります。ひとつが、コンプライアンスの考え方は日本固有のものではなく、その多くが欧米から来たものです。ですから、むしろ海外の方が大きなマーケットがあるのではないかと。またコンプライアンスの領域には、AmazonやGoogleのような巨大プレイヤーがまだいません。まずは日本でマーケットを取り、素早く海外に出ていくことで、十分勝機があると考えています」

従業員が安心してビジネスに打ち込める環境を作ることは、企業の成長に欠かせないことだろう。この先長谷島氏らがどのようなプロダクトを開発していくのか、引き続き注視したい。

OnlabがシリコンバレーVCのTransposeと仕掛ける多国籍ハッカソン「VIBE25-5」レポート|バイブコーディングでY Combinatorに挑戦

OnlabがシリコンバレーVCのTransposeと仕掛ける多国籍ハッカソン「VIBE25-5」レポート|バイブコーディングでY Combinatorに挑戦