歩行は日々の営みの基本となる重要な行動だ。だが事故や病気、老衰などで歩くことが難しくなる人もいる。そうした人にも、リアルな歩行体験を提供するVR(バーチャルリアリティ)技術の開発が進んでいる。

国立大学法人豊橋技術科学大学情報・知能工学系 北崎充晃教授と東京大学の研究チームが共同開発した「歩いているアバターによるバーチャル歩行体験を提供する」システムがそのひとつだ。

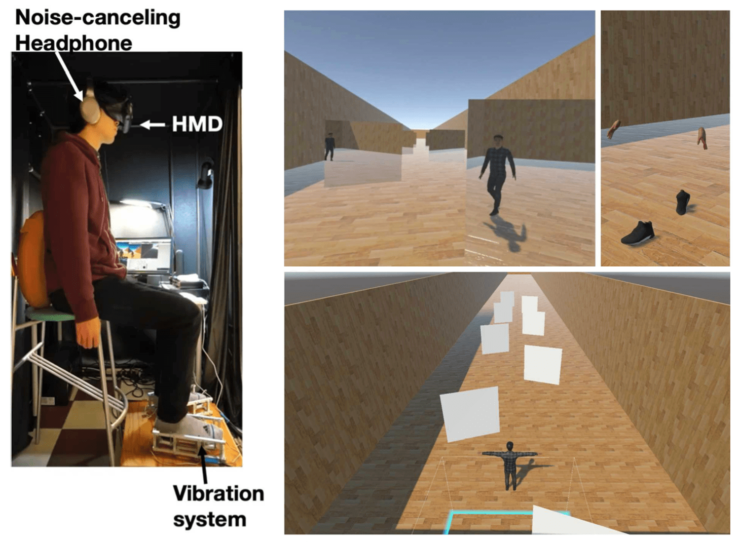

このシステムでは、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着し、椅子に座ったユーザーの足裏に振動を伝えることで、実際に歩いているかのような錯覚を起こす。振動は、バーチャル空間内を移動するアバター(分身)の足の接地タイミングに合わせて伝わるようになっている。

「歩いているアバターによるバーチャル歩行体験を提供する」システムは、具体的にどういった仕組みになっており、どのような活用法が考えられているのか。システム開発の中心メンバーである豊橋技術科学大学情報・知能工学系特任助教の松田勇祐氏と、大学院生の中村純也氏に話を聞くことができた。

視覚と触覚の「錯覚」を利用

まず「歩いているアバターによるバーチャル歩行体験を提供する」システムの仕組みについて聞いた。

このシステムを体験するユーザーは、HMDを装着し「図A」のように装置に座る。ユーザーが足を乗せているのが足裏振動装置(図B、C)と呼ばれるもので、アバターの足が地面に接地するのに合わせて、つま先とかかとに振動を伝える。

「現実世界ではユーザー自身の足は動いていないのですが、バーチャル空間内で自分の身体の代理となるアバターの足は動いています。アバターの足が地面につく瞬間に、自分の足裏に振動が来るので、アバターの足がまるで自分の足であるかのように感じられます」(中村氏)

松田氏によると、このバーチャル歩行体験のシステムは「ラバーハンド錯覚(rubber hand illusion)」として知られている錯覚現象を利用している。

「例えば、ついたてで参加者の手が見えないようにしておき、かわりにマネキンの手を見えるところに置いておく。そこでマネキンの手と参加者の手を同時に擦ると、参加者は見えているマネキンの手がまるで自分の手であるかのように感じることがある。これがラバーハンド錯覚です。つまり、人間の視覚と触覚のつながりは実はあやふやで、錯覚を起こしやすい。この現象を利用し、本当は歩いていないのに、足裏に伝わる振動と映像によって、あたかも歩いているかのような錯覚を起こそうというのが、我々の大本にある着想です」(松田氏)

今回のシステムでは特に、「アバターを提示したこと」と「鏡を置いたこと」(トップ画像・中央上)が大きなポイントになっていると中村氏は説明を続ける。

「我々は(一人称視点の)アバターを用意し、かつ鏡を一定間隔で置いて、常に自分の身体を鏡で見られるように設計しました。すると、ユーザーは自分がバーチャルな空間にいるという実感がより強まり、歩行感覚が生起しやすいことがわかったのです」(中村氏)

また今回は、手足だけを提示した「透明身体」のアバター(冒頭画像:右端上)でも実験を行い、それでもユーザーに歩行感覚を生起できることがわかったという。実はこれが意味を持つ。

「例えば、男性のアバターを女性が見ると、『これは私じゃない』と感じてしまうことがあります。つまり、アバターの見た目(性別や年齢、肌の色など)が現実世界と違うと、ユーザーの臨場感が下がってしまうことがあるのです。しかし身体が透明なアバターであれば、この問題の解決につながります。また将来、アプリケーションなどで実装していく上で、透明だと計算量が減り、コスト削減もできるかもしれない。こうした理由から、透明身体で歩行錯覚を起こせたというのは、大きな意味があるのです」(松田氏)

家庭への普及を見込んだシンプルな装置

現在、VRを使って歩行体験を提供するシステムの開発は各所で行われており、例えば足の筋肉に直接電気刺激を与えるなど、さまざまな方法が採られている。そうした中で、豊橋技術科学大学と東京大学の共同研究チームが「振動」というシンプルな方法を選んだ理由は何だったのだろうか。

主な理由は、「小型で安価なシステムを構築できるから」だと両氏は声をそろえる。

「我々の足裏振動装置は、安くあげれば5万円ほどで組み立てられます。将来、家庭用に普及させることを考えると、こういう単純かつ安価な装置で歩行感覚を得られるものを作ることは、非常に価値のあることだと考えています」(松田氏)

では実際にどういった場面での活用を考えているのだろう。

中村氏は、「世の中には、足が不自由だったり、寝たきりの方がいらっしゃいますが、そういった方にも、歩く体験を提供できることは大きな意味があると考えています」さらに、「歩くときの刺激(振動)を得られるので、老化防止や認知症の予防などにも応用できるのではないか」と医療分野での利用も視野に入れている。

松田氏は「遠隔旅行体験」にも利用できるとし、「特にコロナ禍で海外に行きづらい状況が続く中では価値が高まるのでは」と旅行分野での活用にも強い期待をにじませた。

さらに「今後はユーザーが“自由意志”で動けるよう、研究を続けたい」と、中村氏は次なる構想を以下のように説明する。

「今回のシステムでは、アバターが進む方向は事前に決まっています。そのため体験した方からは『好きな方向に曲がったり、回転したりしないの?』という声があがっていました。より深い没入感や臨場感を得るには、自分の意思をある程度ミックスして動けるものにしないといけないと考えています」

ちなみに自由意志を組み込むこと自体は、例えばゲームのコントローラーのような装置を取り込めばさほど難しくない。しかし研究チームでは、「いかに自然な形でユーザーの意思を反映するか」も重視しているため、ユーザーができるだけ操作などをしない状態で、意思を伝えられる方法を模索するとのことだ。

また、中村氏は、「サービスとしての可能性を探るため、コロナ禍が落ち着けば展示会などでデモを行いたい」と実用化への意欲も強く示す。

両氏が所属する豊橋技術科学大学は、工学系の高専卒の学生が多数所属し、ものづくりや技術に長けた「Maker(メイカー)」気質な人材が多いようだ。こうした場からも、将来の産業界を支える技術やスタートアップが多数生まれることを期待したい。

バーチャル歩行体験時の動画

※編集部追加 参考動画 「ラバーバンド錯覚って?」と思った方も多いと思いますので、以下に参考の動画を掲載しておきます。(流通経済大学チャンネルの動画で本文とは直接関係ありません)