「自動運転技術」と「視覚障害者歩行支援アプリ」共通する技術 協同するメリット

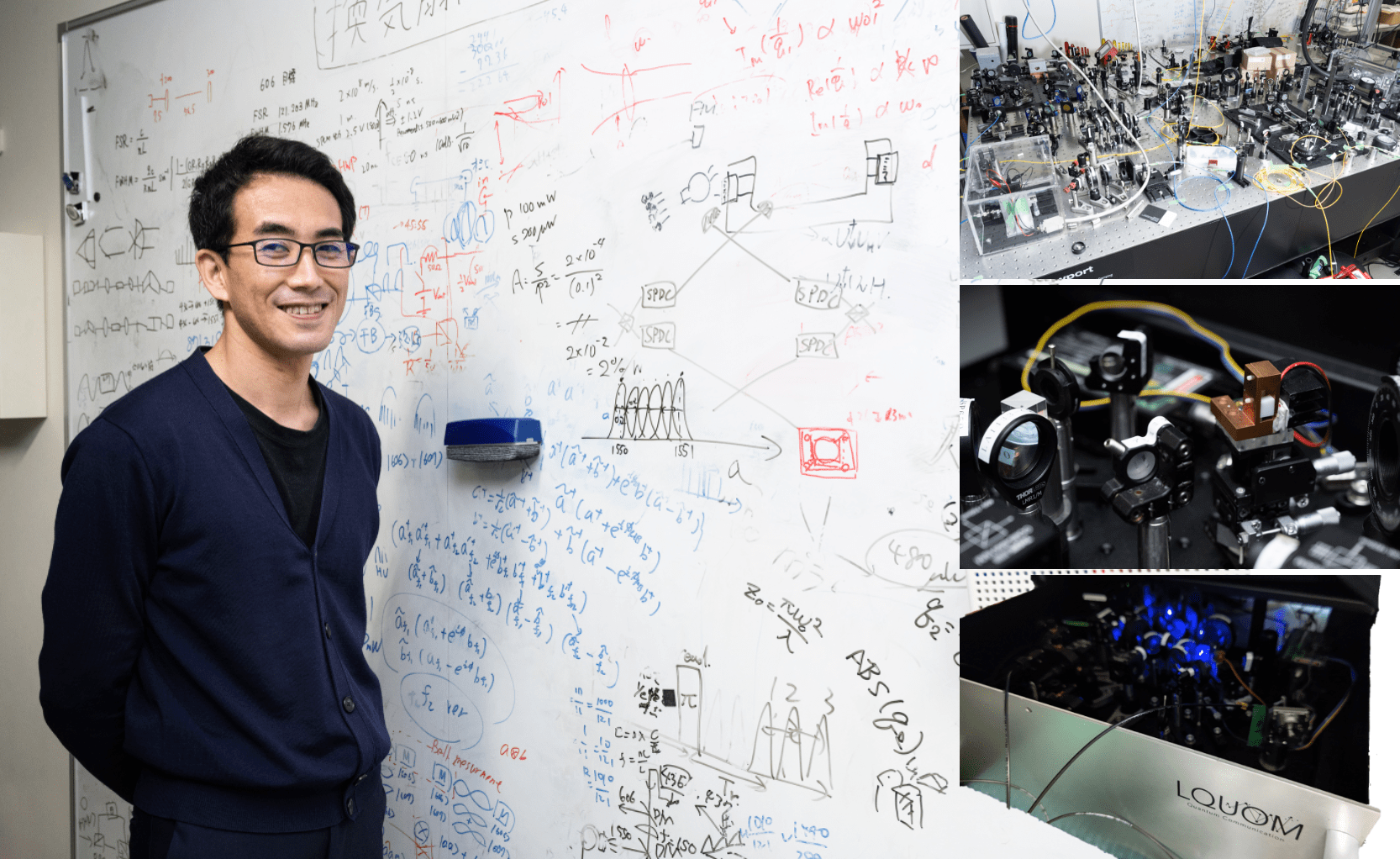

記者会見でEYECAN開発の経緯を話すZMP谷口社長

7月20日~22日、株式会社ZMP(本社・東京都文京区)は「ZMP World 2022」を開催した。この催しでは、ZMPのロボット、AIプラットフォーム、自動運転ソリューションなどが紹介された。その中で、注目したのが視覚障害者歩行支援のスマートフォンアプリ「EYECAN(アイキャン)」市場展開についての発表だ。

自動運転技術と自律移動ロボットの開発で知られるZMPが、なぜスマートフォンアプリを開発し、市場投入するのだろうか?

* * *

ZMP代表取締役谷口恒氏は、かねてから自動運転の技術を誰でも使えるユニバーサルなサービスとして提供したいと考えていた。そして視覚障害者と話すうちに、「自動運転の技術は視覚障害者の支援に使えるのでは」と思い至るようになった。

ZMPは、車だけではなく建機やロボットなどあらゆる移動体が自動運転する際に必要となる技術を開発している。自動運転の要となるソフトウェアプラットフォーム「IZAC(アイザック)」。歩道や施設内をロボットが移動するための環境を生成する「RoboMap」など。これらの技術を応用することで、視覚障害者がスマホだけで移動できるソリューションができるのではと開発がスタートした。

自動運転で培った技術で歩行サポート

開発に協力したのは、国立大学法人筑波技術大学保健科学部情報システム学科の大西淳児教授とそこで学ぶ学生たちだ。筑波技術大学は、視覚障害もしくは聴覚障害を持っている学生のための大学で、大西教授は情報システムに関する技術とプログラミング技術を教えている。ZMPからの「視覚障害を持っている人が、行きたいところに一人で行けるようなシステムを作りたい」という相談を受け、障害者の視点で、機械が作り出したルート情報を、利用者が正しく理解でき、そのルートから外れることなく歩けるインターフェイスを作ろうと考えたという。

ZMPロボハイ事業部長河村龍氏の説明によると、EYECANは自動運転、特に「歩行速ロボ」(歩く道を進むロボット)の技術を活用して開発された。EYECANの位置管理は、三次元マップシステムであるRoboMapを基盤としている。同じく自動運転用の「自己位置推定技術」を応用し、スマートフォンだけでナビゲーションを可能にするという。道路や建物にセンサーなどを設置する必要はなく、利用者もスマートフォン以外のデジタル機器は必要としない。自動運転で磨かれたZMPの位置管理技術は精度が高く、正確なナビゲーションが可能だ。さらに、信号の色や、周囲の人、自転車などの動きなどを検知しなければ安全な移動はできない。ZMPは歩行速ロボの開発を通して、変化する周囲の状況をリアルタイムで認識する技術も持っている。人が暮らし、働く環境で、清掃やデリバリーを担う自律型のロボットは、周囲の情報をセンサーやカメラを通して認識し、自律的に移動する。この機能をスマートフォンに搭載したというわけだ。

今年の9月には信号認識機能も搭載したEYECANのベータ版を先行リリースし、年内にサービス開始を予定しているということだ。

当日はデモンストレーションも

イベント当日には、実際に視聴覚障害を持つ筑波技術大学学生による現地(中央区月島付近)でのデモンストレーションが行われた。EYECANの機能を使って、視聴覚障害者がスポーツクラブからファーストフード店に移動するというものだ。

学生がスマホを前面に掲げて自分の位置を特定(自己位置推定)すると、「位置情報を取得しました」との音声が。さらに、歩き始めると「プップッ」という音声信号が流れる。この音で、ルート通り歩いているということを利用者が認識できる。途中、バス停の付近に至るとナビは「チェックポイント」と音声で知らせる。目の不自由な人が歩く時には、予め自分でいくつかのチェックポイントを設定しているという。そのポイントを通過したことが音声で確認できる。

今回のデモを行ったルートの道幅は狭く、ごく普通の生活道路だ。横道から自転車が出てきたり、向かい側から人が歩いてきたりする。このような障害物を検知した場合も同様に音声で知らせる。街での移動は予想以上に突発的な出来事が多く、デモを見守る我々は、冷や冷やしながら後をついていった。だが無事ゴールをした学生の感想は「問題はなかった」とのこと。

未知の感覚も自動運転技術に

筑波技術大学の大西教授によると、人間の感覚機能は複雑でまた計り知れない能力を持っているという。健常者は視覚障害という言葉を聞くと「見えない世界」を想像しがちだが、実際はそんな単純な世界ではないということだ。人間は普段、視覚情報を使わないで生活をしていると、聴覚や嗅覚など他の感覚を思いもよらないような使い方をするようになる。

「そこにいろんなインターフェイスのヒントになるような要素技術があり、我々がモデル化をして機械に組み込んでいけば、いろんなことができるんじゃないか」(大西教授)

例えば「不吉な予感がする」ということがある。大西教授によると不吉に感じる理由は、人間の体が何らかの異変を感じているということ。それは視覚情報ではなく、可聴域の音ではないかもしれないが、ただ体は何かを感じているあらわれだという。

「そういった特殊な感覚をモデル化できると、自動運転の世界でも、運転者に危機的な状況が起きたということをいち早く知らせたい時、そういった仕組みを使うとより正確に伝わるかもしれない。我々はこのプロジェクトで協力をして、斬新なインターフェイスを作っていきたいと頑張っているところです」(大西教授)

自動運転技術は日々進歩しており、この技術を視聴覚障害者の暮らしに役立てることができる。反対に視聴覚障害者が持つ、我々の知らない感覚から新しいインターフェイスができる可能性も見えてきた。そして、そうしたインターフェイスが自動運転技術に逆に導入され、技術の発展に貢献すれば、すばらしいことだと感じた。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり