“国産”量子コンピューター開発最前線 〜産総研の量子プロジェクト見学ツアーに参加してみた

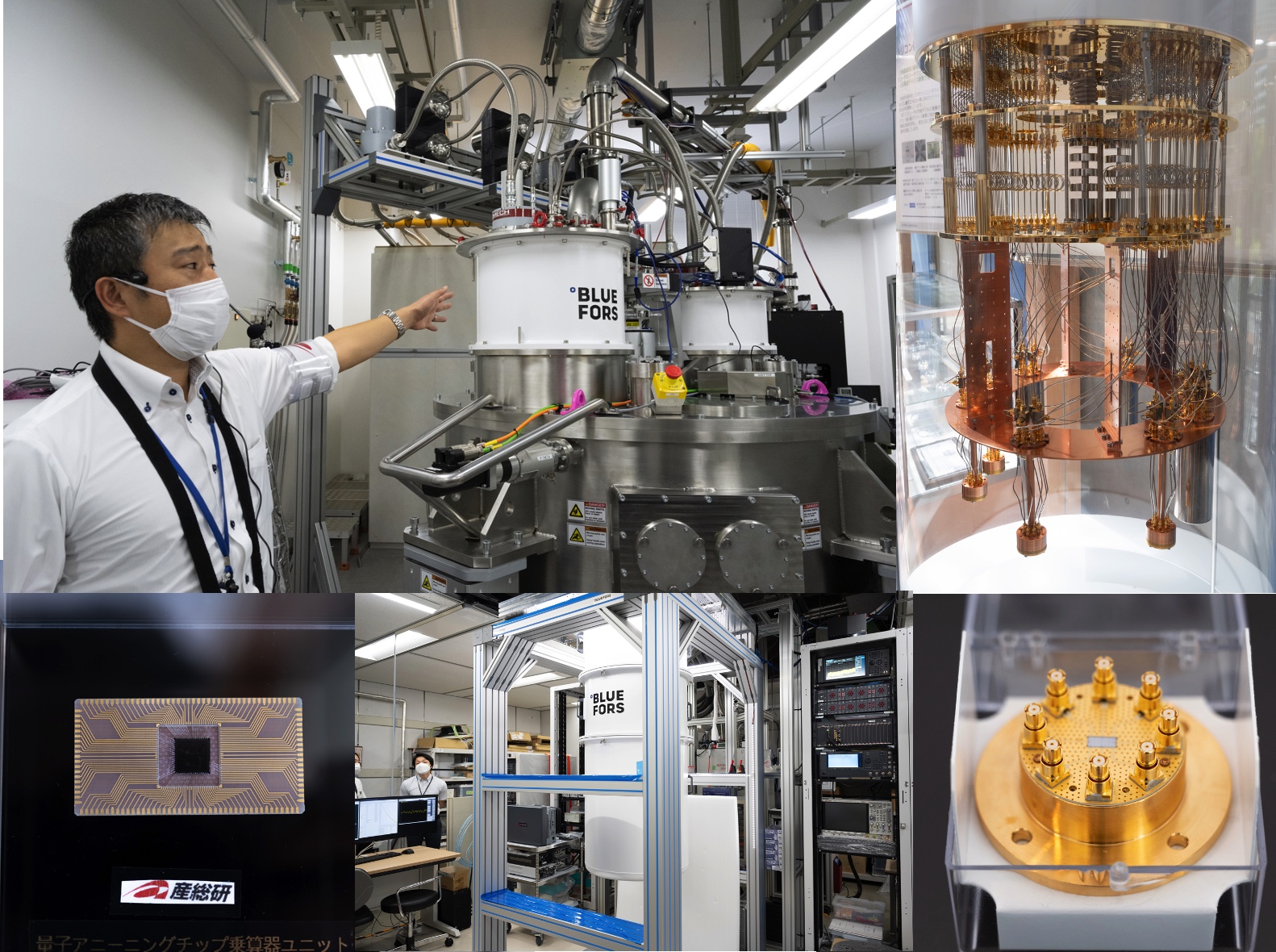

国立研究開発法人産業技術総合研究所で開催された「NEDO量子プロジェクトメディアツアー」の様子

2022年9月30日、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産総研)つくばセンター中央において、「NEDO量子プロジェクトメディアツアー」が開催された。

産総研では、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託事業「量子計算及びイジング計算システムの統合型研究開発」において、量子コンピューターや量子アニーリングマシンの実現と社会実装を目指した研究開発を進めている。メディアツアーでは、その成果報告とあわせ、実際に研究開発を行っている施設や装置を見学することができた。

国産初の量子アニーリングマシン

冒頭、産総研 新原理コンピューティング研究センター・副研究センター長の川畑史郎氏が登壇し、「超伝導量子アニーリングマシンと超伝導量子コンピューターの研究開発」と題した成果報告を行った。

川畑氏によると、産総研では2016年からNEDOの委託事業(「組合せ最適化処理に向けた革新的アニーリングマシンの研究開発」2016年〜2020年度)の中で、横浜国立大学(以下、横国大)と連携し、組合せ最適化問題を解くことに特化した超伝導量子アニーリングマシンの開発に取り組んだという。

「非常に長い苦労を経て、2021年に、ようやく私どもが日本で初めて量子アニーリングマシンの開発に成功しました」(川畑氏)

すでに商用化されているカナダのD-WAVE社製の量子アニーリングマシンが、「どんな組合せ最適化問題も解ける」のに対し、産総研と横国大が開発したものは「ひとつの最適化問題(掛け算、因数分解)しか解けない」と川畑氏は説明した。

「そのかわり、私どもが開発したものはいいところが2つあります」(川畑氏)

汎用性の高いD-WAVE社の量子アニーリングマシンでは、問題に合わせて量子ビットの結合方法を変えるため、「回路が複雑になり、ノイズが発生しやすい」。その一方で、産総研と横国大が開発したものは、量子ビットの結合方法が固定されるため、ノイズの発生を抑えられるうえ、計算に必要な量子ビットの数がD-WAVE社のものに比べ、「一桁ほど少ないビット数で同じ問題が解ける」という。

産総研と横国大が開発した量子アニーリングマシンは、現時点で6量子ビットとなっている。一見すると少ないように感じるが、これは実際に動作するマシンの量子ビットの集積規模ではD-WAVE社に次ぐ世界2位に位置するとのことだ。

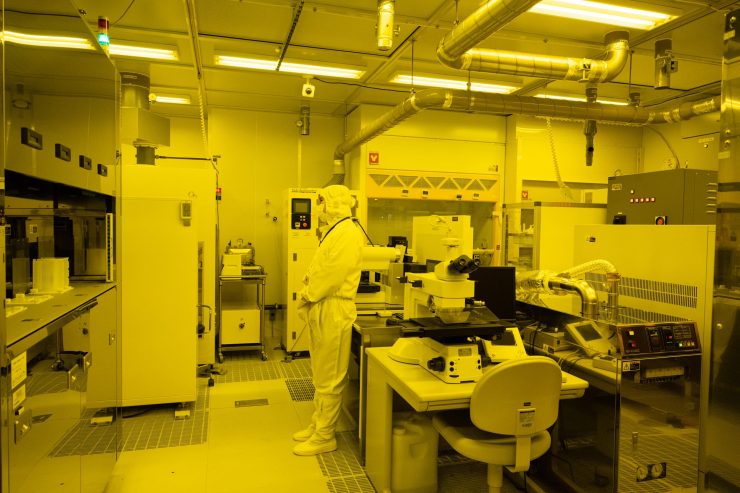

さらに産総研では、NEDOの「量子計算及びイジング計算システムの統合型研究開発」(2020年度〜最大2027年度)事業を受託。敷地内に設けた超伝導量子回路試作施設「Qufab」などを活用し、早稲田大学、NECなど16機関と共に、量子アニーリングマシンや量子コンピューターの統合的(ハードウェア、ソフトウェア、制御装置など)な研究開発を進めている。

意外と知られていない制御装置の課題

成果報告の中で、特に興味深かったのが、産総研 デバイス技術研究部門・上級主任研究員の森貴洋氏が行った「半導体インターフェイスの研究開発」と題した報告だ。

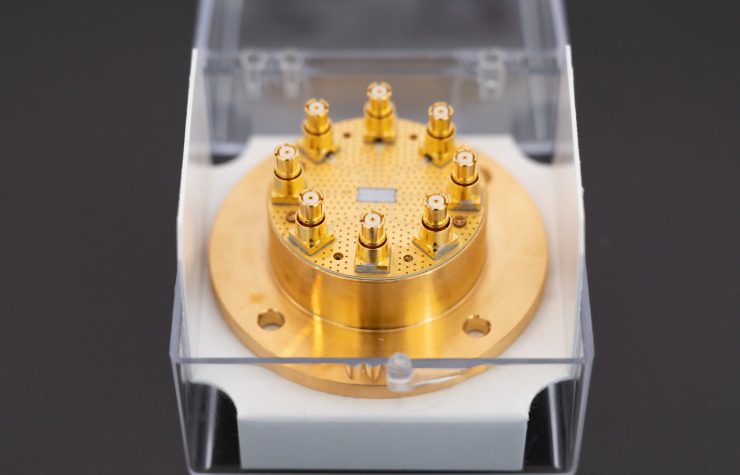

森氏らが研究開発しているのは、超伝導量子コンピューターの司令塔に位置づけられる「半導体インターフェイス」という制御装置だ。

森氏によると、現在利用されているコンピューターには、CPU(中央演算装置)と呼ばれる装置が入っており、その中には「命令を制御する部分」と「演算を実行する部分」が共に入っている。しかし量子コンピューターの場合は、この2つが分かれているという。

「量子ビットというのは、このうち『演算を実行する部分』にあたります。しかし、CPUのことを考えてもらえばわかりますが、これだけではコンピューターになりません。『命令を制御する部分』が必要になります。これを担うのが、我々が開発している量子-古典(半導体)インターフェイスです」(森氏)

現在使われている超伝導量子コンピューターの主な制御方式は、「Brute-Force(絨毯爆撃)」と呼ばれるもの。これは、絶対零度(−273度)に冷やすため希釈冷凍機の中に入れた量子ビットのひとつひとつに配線をつなぎ、その配線を希釈冷凍機の外に設置した電子機器群とつないで制御する方法だ。

「(量子ビットが)将来大規模化をしていくと、この方式では問題が生じます。例えば、100万量子ビットの集積回路を作ったら、配線を100万本(冷凍機の中に)入れることになりますが、そんなことはまず不可能です。また、100万量子ビットを制御するために、100万台の電子機器群を設置するというのも無理がありますし、ものすごい電力をくうことになります」(森氏)

これを回避するため森氏らが取り組むのが、制御装置を「半導体の集積回路」にすることだ。

「コンピューターの歴史に詳しい方だとおわかりになると思いますが、集積回路にすると低電力化がどんどん進むんですね。昔は部屋中に大型コンピューター(の制御装置)がありましたが、今は(集積回路にしたことで)スマートフォンを手元で大変少ない電力で操作できる。これと同じようなことが、量子コンピューターの命令制御でもできるだろうと考えています」

「極低温」が開発のボトルネックに

とはいえ、超伝導量子コンピューターの命令制御装置を半導体の集積回路にすることは簡単ではない。半導体の集積回路には電気の流れをコントロールするためのトランジスタを用いるが、このトランジスタの動作が、絶対零度(−273度)の極低温時と室温時では大きく異なるためだ。

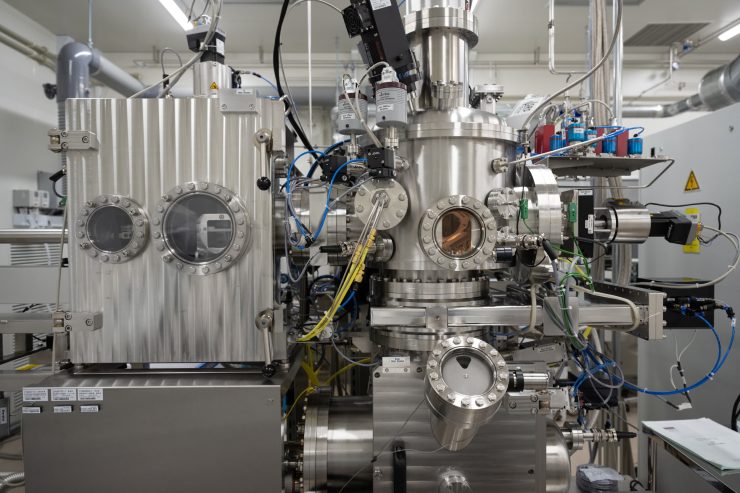

そのため森氏らは、極低温環境下におけるトランジスタの動作評価から開発に着手する。しかし、ここでボトルネックになったのが、「冷やした状態」でトランジスタの動作を評価するのが非常に難しいことだという。

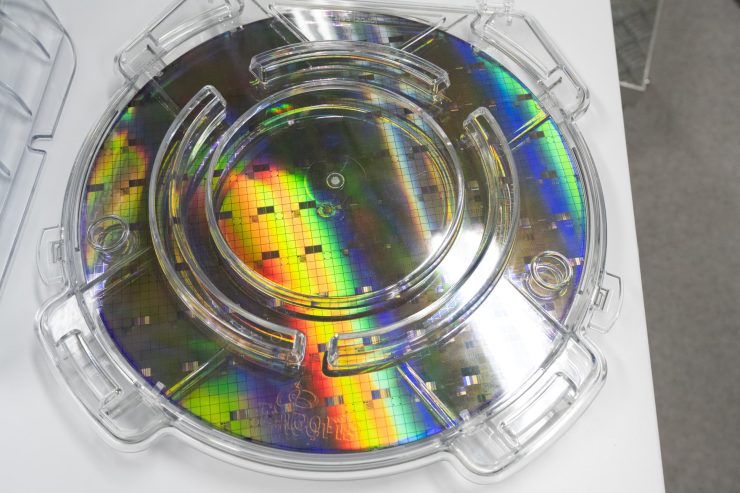

通常、室温環境でトランジスタを作成するときには、ウエハ(半導体結晶でできた円板)上に100万個以上のトランジスタを作り、自動測定器で特性をチェックする。ウエハ一枚あたりの測定時間は1日、2日で済む。

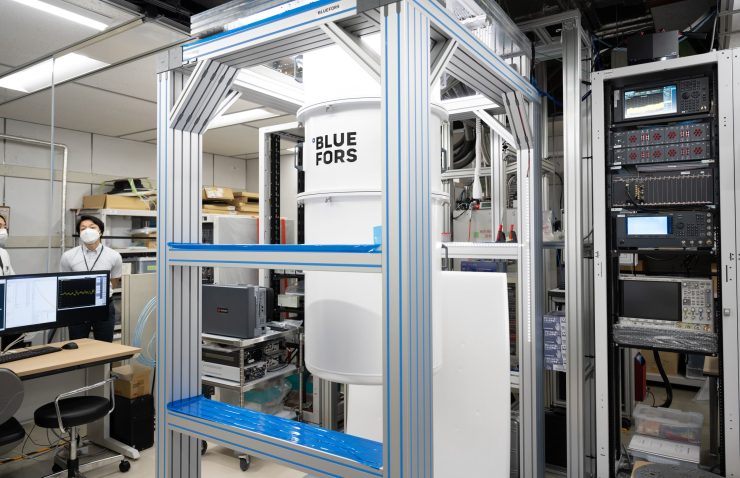

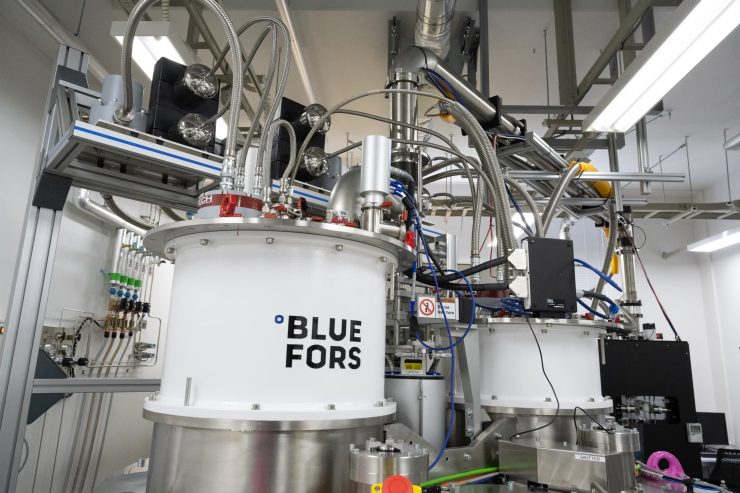

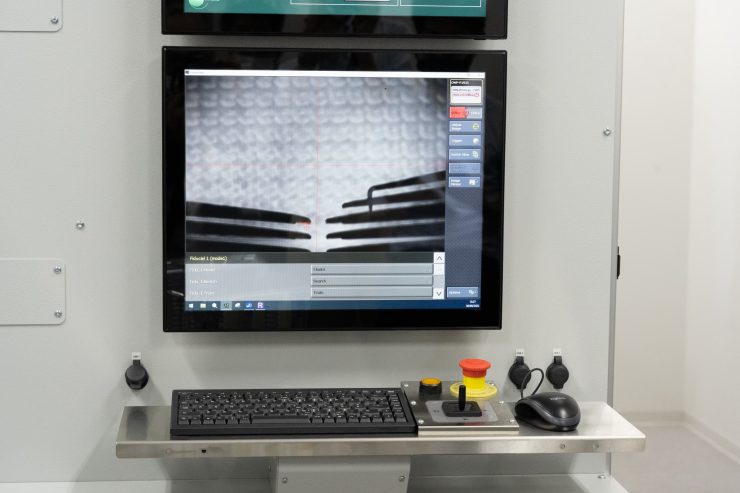

しかしウエハを冷やすとなると、従来の自動測定器が使えないため、特性評価を手動で行わなければならない。このためチェック数は「頑張っても一週間に100個ほど」にとどまり、研究開発が遅れる大きな要因になるという。そこで、こうした状況を打破しようと産総研が導入したのが、「300mmウエハ用極低温オートプローバー装置(Cryogenic Wafer Prober)」だ。

これは、フィンランドの冷凍機メーカーBluefors社と、AFORE社が共同開発したもので、300mmサイズのウエハを極低温に冷やしたうえで、ウエハ上に作成したトランジスタの特性を自動測定できる。この装置の導入により、「一日に2000素子以上を自動測定できるようになり、開発スピードが大幅に向上した」と、森氏は胸を張る。ちなみに本装置の導入はアジアでは初。公表している中では、米インテル社、仏の電子情報技術研究所(LETI)に次ぐ世界3カ国目となる。

「これまで極低温トラジスタの研究開発は、日本が大変遅れていた分野です。しかし、私どものNEDOプロジェクトを通して、追いつけ追い越せと研究開発を始めました。(成果が次々と出始め)今は世界有数の位置にいると感じています」(森氏)

* * *

川畑氏によると、日本の量子コンピューティング開発は、米国や中国と比べ、「2周、3周遅れ」の状態にあるという。しかし、量子コンピューティングシステムは、量子ビットなどのコア要素だけで成立するものではなく、様々な部材や部品、要素技術が欠かせないとも話す。その中で日本は、「システム全体に欠かせない部材、部品、プロセス」の開発にも力を入れ、世界の開発競争に食い込んでいくことが肝要だと、川畑氏は持論を述べた。

今後日本が巻き返していけるのかどうか、“国産”量子コンピューティングの開発動向を今後も注視していきたい。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり