米国市場にオリジナル・ブランドの日本酒を普及させる 日本人起業家の「BŌKEN(冒険)」

創設者で最高責任者の中島大祐さん(撮影:石黒かおる)

日本では若者のアルコール離れもあり、日本酒の売り上げが落ち込んでいるが、ここニューヨークでは、SAKE(※)ビジネスの勢いが盛んだ。

日本で人気の日本酒「獺祭」はニューヨーク州ハイド・パーク市に製造蔵を建設し、2023年秋から「DASSAI BULE」の銘柄で販売している。また、日本人、加藤忍さんが独力で立ち上げたKato Sake Worksは、2020年からブルックリンで醸造と販売を手掛けている。そして2人の米国人男性が始めたブルックリン・クラは2021年には日本酒「八海山」の八海醸造(新潟県)と業務提携を結び事業を拡大し、ブルックリンで日本酒について米国人に教育する「サケ・スタディ・センター」も運営。今年3月からは米国で造ったブルックリン・クラのSAKEを日本でも販売するという。

そんな中、それまで勤めていた米国の投資銀行を退職し、米国で日本酒のオリジナル・ブランド「BŌKEN」を販売する会社Cedar Sake LLCを起業した日本人がいる。創設者で最高責任者の中島大祐(44)さんだ。

中島さんは千葉県出身。東京のインターナショナル・スクールに通った。大学は米国アイビー・リーグのブラウン大学で経済学を学び、コロンビア大学大学院では応用統計学で学位を取得した。卒業後は米国の連邦準備銀行、投資銀行エバコアでエコノミストとして働くビジネスマンだったが、起業するために投資銀行を辞職。2023年5月にCedar Sake LLC.を立ち上げた。

起業を応援してくれたのは

「私は、むしろなぜ日本人の起業家が少ないのか疑問に思っています」と中島さん。

名門校で学位を取り、良い会社に入る。投資銀行勤務は心地よく、ポジションも守られていた。今後20年、楽に食べていける環境にいたわけだ。しかし、30代後半になった時「今後25年、どういう人生を自分が生きたいか」を考えたと中島さんは振り返る。大学時代から25年以上暮らす米国には、チャレンジ精神とそれを受け入れる環境がある。

投資銀行を辞めて日本酒のオリジナル・ブランドの会社を立ち上げる際には、未知の仕事に挑戦することに回りから反対の声もあった。特に日本にいる友人たちからは反対された。「安定した仕事があるのになぜ起業するの」「AIやITならわかるけど、なぜ日本酒なのか」。

しかし、カナダ生まれの日系人の妻は、むしろ背中を押してくれた。投資銀行の米国人の同僚たちも「YOLO(ヨロ)」、やらないと後悔するよと応援してくれた。「YOLO」とは「You Only Live Once」(人生は一度きり)の頭文字を取ったスラングだ。

実は、業界のレジェンド、米投資会社KKRの共同創業者兼会長のヘンリー・クラビスさんとは仕事で知り合い年に1度は会って食事をする仲だ。そのクラビスさんも「日本の若者には、いいビジネスのアイディアがあれば挑戦して欲しい」と中島さんの挑戦を応援してくれた。中島さんは「自分ができるという自信があった。これは僕がやらないと誰かがやる。それほど日本酒の将来に何かを感じた」と話す。

きっかけは蔵元からの買収話

中島さんが、金融業界から日本酒ビジネスへの転身を決断したのは、あることがきっかけになっている。投資銀行の仕事で日本に行く機会も多く、欧米人のビジネス・パートナーを連れて日本食を食べる機会も多かった。食事の時、クライアントが日本酒を美味しいと言って顔をほころばせて飲んでいるのを見て、日本人として素直に嬉しかった。「いつか日本酒でビジネスができたら」そんなことを漠然と思っていた。

そうした思いを抱いていたところ、コロナ禍中にある酒蔵の経営者から「コロナ禍で経営が大変だ、中島さんみたいな人が蔵を買収してくれたらいいのだが」と相談を受けた。酒蔵の買収はさすがに無理だが、日本酒のために何かできないか。そう考えながらリサーチを重ねるうちに、既存の日本酒を元にしたオリジナル・ブランドの立ち上げを思いついた。そして「日本酒で起業する」と決めてから、会社を辞めるまでの約1年半は準備に費やした。

簡単ではなかった酒蔵との交渉

最初に中島さんは、ウエブサイトで見つけた酒蔵に手当たり次第にEメールを送り、「米国に日本酒を輸出する興味はあるか、蔵を見学させて欲しい」と交渉した。全く返事がない蔵も多かったが、いくつかの蔵からは返事があった。2022年から日本全国の約40軒の酒蔵を訪ね歩き、オリジナル・ブランドの日本酒造りの交渉をした。

蔵元は自分の蔵の銘柄で日本酒を売りたいのが当たり前。新しいブランドへの協力依頼の交渉は簡単ではなかったが、根気強く話し合いを重ねた。中島さんのビジネス・ビジョンを理解してもらい、提携に至るまでに約2年の年月を費やした。

現在提携しているのは、若い社長で杜氏も兼ねる2つの酒蔵だ。新しいことに挑戦したいと引き受けてくれた。提携先の共通点はいずれも30代の経営者で、先代や先々代が造ってきた日本酒ではなく、新しい感性で自分が飲みたい酒、自分が理想とする酒造りを目指していることだ。

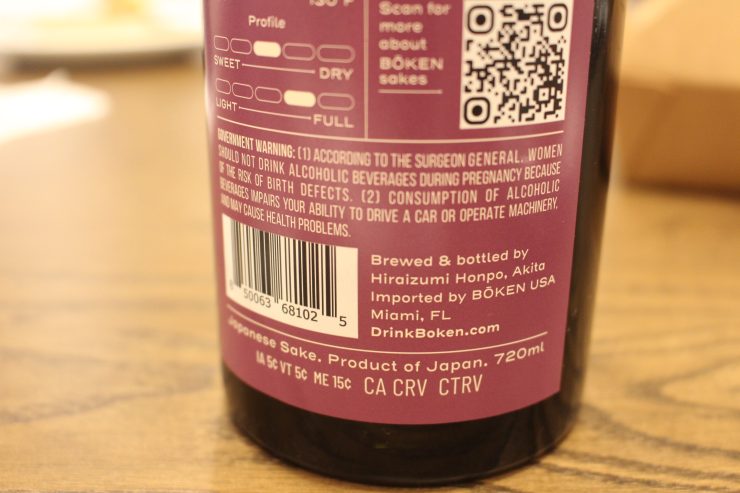

中島さんは、3か月に一度は日本を訪れて蔵元に熱意を見せてきた。新しいブランドを視覚的にも際立たせるために、ボトルのラベル作りにも力を入れた。米国ロードアイランド州のボトル・デザイナーを日本に連れて行き、実際の日本酒造りを見てもらった。その結果、ラベルは和紙で金箔を使用することに。日本で作り、瓶に貼り、酒を瓶詰めして米国に輸出。「100%メイドイン・ジャパンの日本酒です」と中島さん。オリジナル・ブランドではあるが、造り手への敬意を示し、ボトルの裏ラベルには日本酒を製造した蔵元名を明記している。

銘柄「BŌKEN」2つの意味

オリジナル・ブランドの銘柄は「BŌKEN」。この銘には2つの意味がある。ひとつは「冒険」の字の通り、アドベンチャーと旅路。米国の消費者を日本酒へのアドベンチャーの旅に連れて行きたいとの思い。2つ目は、オリジナル・ブランド造りに協力してくれている日本の酒蔵にとって米国のマーケットへの冒険だ。

現在提携しているのは、秋田県の飛良泉本舗と高知県の高木酒造。まずは、すべて純米吟醸で4銘柄を揃えた。ドイツ・ワインのリースニングに近い味わいの「BŌKEN No. 77」、ワインのシャルドネやソーヴィニヨン・ブランのような青りんごの香りと味わいの「BŌKEN RINGO」、協会7号酵母使用の「BŌKEN NANA」、うす濁り酒の「BŌKEN NIGORI」。「BŌKEN RINGO」は、2024年度パリのクラマスター純米酒部門プラチナ賞を受賞した。

今年から新たに、福岡県の林龍平酒造場の生酒(純米酒)、高木酒造から特別純米酒、飛良泉本舗からは純米大吟醸もラインナップに加わる予定だ。

コンシューマー・ビジネスの重要性

「重要なのは米国のコンシューマー・ビジネス。米国で受け入れられる日本酒とそうでない日本酒がある」と中島さんは言う。味やラベル、ネーミングなど、日本で売られている日本酒をそのまま米国に持ってくるのではなく、米国人に何が求められているかをリサーチし、見極めることが大切だ。

中島さんは米国人の友人たちに日本酒をハムやチーズと合わせて試飲してもらい好みを探った。米国の料理はバターを使うなど、脂っこい料理が多く、香りの高い日本酒は合わない。酸味がある方がいいのだという。「BŌKEN」の日本酒は平均的な日本酒より酸味が強いのが特徴だ。「日本では淡麗辛口の日本酒が好まれているようだが、酸味が豊かなワインの味に慣れているアメリカ人には、酸味が強い日本酒の方が親しみやすく感じられるのではないかと思う」と中島さんは言う。

事業のスタートと起業へのアドバイス

米国は州ごとに酒税法が違うので、州ごとの販売ライセンスが必要となる。4種類の日本酒は昨年10月1日の「日本酒の日」にまずは、ニューヨーク州から販売を開始した。さらに人材も補強。ニューヨークの食品輸入業者で、日本酒担当の経験のある台湾出身で日本語も堪能なジョージ・カオさんを営業部部長に招き入れた。今後はさらに営業担当を2人雇い4人体制で営業活動を行い、春からは米国人のマーケティング・マネージャーも加わる予定だ。

「日本の地酒を米国の料理と一緒に楽しんで飲んでもらい、ビールやワインなどアルコールの選択の一つとなることがわが社のミッション」と中島さん。米国人のライフ・スタイルに溶け込んで、コロラドのスキー場で、スキーの後に熱燗の日本酒を飲み、NBAのニックスの試合や、大リーグのヤンキースの球場で日本酒を飲んで欲しい。楽しんで飲んでもらえればそれでいいという。

「ものすごく大変だが、起業して良かった。後悔はしていません。まだ始めたばかりで成功したとは言えないが、やりがいはある」と笑顔で熱く語る中島さん。起業を考えている人には「いいアイディアがあり、自分に自信があれば、1回は挑戦して欲しい、YOLO!」とエールを送ってくれた。

*日本産米を用いて日本国内で醸造した酒を「日本酒」、日本以外の国で造られた酒は「SAKE」と表記しています。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり