節目の年に、日本が世界に示すもの〜NEW CONTEXT CONFERENCE TOKYO 2025 Summer

開会の挨拶を行う林郁 デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO

2023年6月30日、渋谷パルコDGビル18階の「Dragon Gate」で、株式会社デジタルガレージが主催する「NEW CONTEXT CONFERENCE TOKYO 2025 Summer(以下、NCC)」が開催された。

今回の主題は「Zen AIとBlockchainが創る新しいDigital Architecture」。当日は4つのセッションが行われ、それぞれ取り上げられた話題は「“Zen AI”とオープンソース」「Blockchainが築くFintechの未来」「テクノロジーで進化する事業成長のかたち」「“Moonshot” から “Earthshot”へ」となっており、AI、ブロックチェーン技術に加え、スタートアップエコシステムや宇宙開発など、ここ数年、注目を集めている話題がテーマだ。

冒頭、林郁デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEOの挨拶にあったように、本年は同社の30周年、NCCは20年目、そしてアクセラレータプログラム「Open Network Lab」の15周年という、同社にとって記念すべき節目の年にあたる。

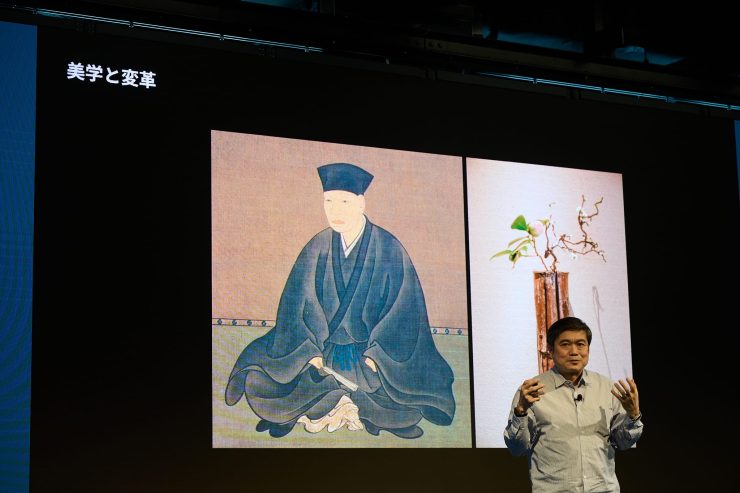

午前中のキーノート講演に登壇したデジタルガレージ 共同創業者取締役の伊藤穰一は、これまでの自身の研究や考察を交えながら、カンファレンスのタイトルに含まれている「禅」についても触れ、「日本は今後どのようなデジタル社会のあり方を世界に示していくべきか」を考えるにあたっての、日本の強みと、その背景についての考察を披露した。

* * *

少し時代を遡り2000年代の初期には「みんなに声を与えて、そして接続すれば、創発的に民主主義が生まれて、世の中平和になるだろう」という楽観的な考えを持っていたと伊藤は振り返った。しかし、結果として誤情報の拡散という負の面があらわれ、政治、経済とも不確実性が増すに至り、予想以上にネガティブな側面が露呈した。この経験から、「テクノロジーは、いろいろなものをパワーアップができるが、“社会が向いている方向“をさらに加速してしまうので、悪い方向にむいていると、ますます悪い方向に行ってしまう」と認識したという。さらに、当初は「オープンでアーキテクチャがちゃんとしてれば、いい方向にしか行かないじゃないか」という楽観的な見方をしていたが、より多角的な視点を持つようになったと語った。

そして、「必ずしも日本はこうだということではないが」と断ったうえで、まず話題にしたのは、西洋的な「支配」の考え方ではなく、日本的な「共生」の考え方だ。西洋では神が人間を、人間がテクノロジーを支配するという階層構造があるのに対し、日本では人と道具(テクノロジー)は同じ空間に共生する考え方があると説明した。日本では「道具と一緒に生活する」という感覚が強い。これに習い、テクノロジーとの付き合い方も西洋流の「支配」ではなく日本的な「一緒に暮らす」という自然な形がより良いのではないかと述べた。

また、日本にはリソースを分配し、その公平性を重視する傾向がある。アメリカの「格闘技のようなコンペティション」はベンチャーを生み出す上で有効だが、テクノロジーが急速に発展する中でバランスを取るには、公平性も重要であると指摘した。さらに、アメリカでは、拡大・成長してないと価値が認められないが、日本には「成長がなくても生きがいを感じる」力があると述べた。式年遷宮を繰り返し長い歴史を持つ伊勢神宮や、何代も続く老舗の飲食店や伝統芸などを例に挙げ、拡大だけを生きがいとしない日本の美学を評価した。

また、日本は他国で考案されたものを、商品やサービスにするのが上手いという強みも付け加え、ゲームや自動車産業を例にあげた。この強みをうまく活かし、「日本がハルシネーションばかりしているAIをちゃんと使えるものにする」ことができるのではないかと期待を表明した。

次に話題は「禅」へと移行。禅とAIに関して、この日の講演で伊藤が取り上げたのが、西田幾多郎の著書『禅の研究』にある「純粋経験」だ。

人は思考や言語を介在させること無く、ものを見て、音を聞くことができる、これが「純粋経験」だ。だが、AIの研究者の中には、純粋経験というのは幻想(イリュージョン)で、我々は情報とbitで囲まれたシミュレーションの世界に生きていると考える人たちも多い。こうした人々が開発したAIは「シンボルの世界」であり、純粋経験を持たないので人の代替にはなり得ないのではとも話した。

さらに伊藤は「純粋経験ができて、一人ひとりの人間がこの環境を感じて、そこから自分の価値観だとか、自分の違いを感じることができるのが人間だ」と述べ、上記のシミュレーション主義とは異なる立場を示した。

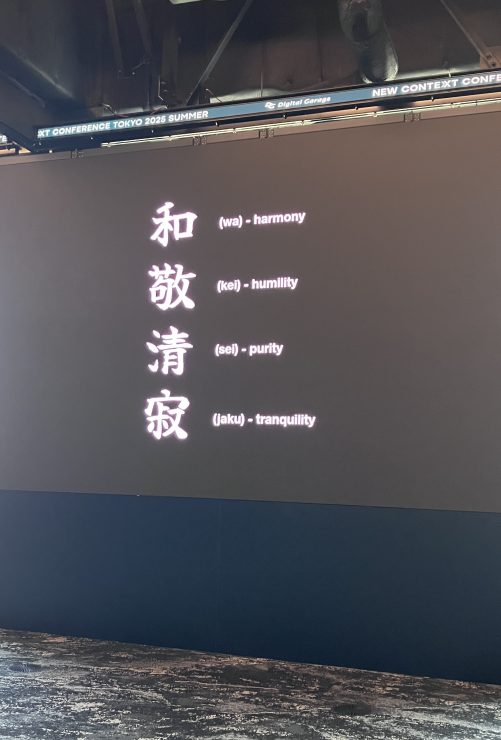

自身が最近“ハマっている”という茶道にも触れ、山上宗二の「一期一会」という言葉を引用。同じ道具、同じ人が集まっても、毎回異なる経験が生まれるという茶道の考え方を説明した。もう一つ茶道に関連する言葉として紹介されたのは、禅や茶道において、望ましい心のあり方を表現する「和敬清寂」だ。伊藤はそれぞれに「和(harmony)」「敬(humility)」「清(purity)」「寂(tranquility)」。という英訳を添えた。

ここで話題はトヨタの「カイゼン」にも及んだ。3M(ムリ・ムダ・ムラ)を無くし作業効率を上げるカイゼンは、単なる最適化ではなく、「和っぽい最適化」であり、無駄や無理を排除したシンプルな所作は、茶道にも通じところがあるという。

トヨタの強みである「トップダウンとボトムアップ」の融合についても言及。上から「これを、こうする」という方向性が降りてくる、それに対して現場(工場)で直接経験したことから得た判断を上げる。それらをミックスして最適化することでトヨタは機能していると説明した。西洋的な生産性向上は、コスト削減などによる「最適化」でこれは現在のAIも得意とするところだ。今後のAIの進化の方向として、トヨタ方式は参考になると述べ、「AIをただの最適化じゃなくて、ムダとムラとムリをなくすためのAIというのは作れるのではないかな」と示唆した。

トップダウン側の「なぜ」や「何をしろ」という指示のもとにある価値観は、リアルワールドを体験して、その体験のから作られた価値観だ。またボトムアップサイドでも、現場の状況を理解できるのは人間だけであり、「その現場を感じている『人間』と、リアルワールドを感じている『人間』の価値観の間に『AI』が入ると(AI単独で最適化を進めるのではなく上下が)人間にサンドイッチされ、すごくいいのではないかなというのが僕のアーキテクチャです」。

* * *

最後は再び茶道の話題。千利休は50歳までは目立つような激しい行いは控えていたが、その後、それまで華美であることを専らとしていた茶道具の世界に、質素な竹を素材とした花入れを導入するなどの革新を起こした。この例のように、真の変革とは現状を理解した上で型を破り、それでいて多くの人が「そうだよね」と共感できるものだと説いた。現代においても、社会の空気を読み、若い世代の感覚を理解した上で、自然な形での変革が必要であり、日本にはそれができる人や組織があるのではと締めくくった。

OnlabがシリコンバレーVCのTransposeと仕掛ける多国籍ハッカソン「VIBE25-5」レポート|バイブコーディングでY Combinatorに挑戦

OnlabがシリコンバレーVCのTransposeと仕掛ける多国籍ハッカソン「VIBE25-5」レポート|バイブコーディングでY Combinatorに挑戦