「転んだら立てばいい」ispace再び挑戦の軌道に〜第2回SPEXAに袴田CEO登壇

「第2回SPEXA 国際宇宙ビジネス展」のセミナーに登壇する株式会社ispace代表取締役CEOの袴田武史氏

2025年6月6日、日本の民間企業として初の月面着陸(ミッション2)に挑んだ株式会社ispace(東京都中央区)の月面着陸船「RESILIENCEランダー」は、着陸の最終段階、着陸までわずか十数秒のところで、テレメトリー(衛星からのデータ受信)が途絶え、挑戦は失敗に終わった。動画中継やニュースを見ながら、悔しい思いを抱いた人も少なくないだろう。

2025年7月30日〜8月1日、東京ビッグサイト(東京都江東区)にて「第2回SPEXA国際宇宙ビジネス展」が開催された。30日のセッションにはispace代表取締役CEOの袴田武史氏が登壇し、「挑戦者として目指す、民間月面着陸とシスルナ経済圏の構築」と題したセミナーを行い、ミッション2の失敗の要因をあらためて振り返った。また同社は8月8日には「2026年3月期 Q1 決算報告会」を行い、今回の失敗を受けた改善策や取り組みの進捗も報告した。

これらの情報をもとに、ispaceの挑戦の最新状況を見ていきたい。

ミッション2失敗の要因は?

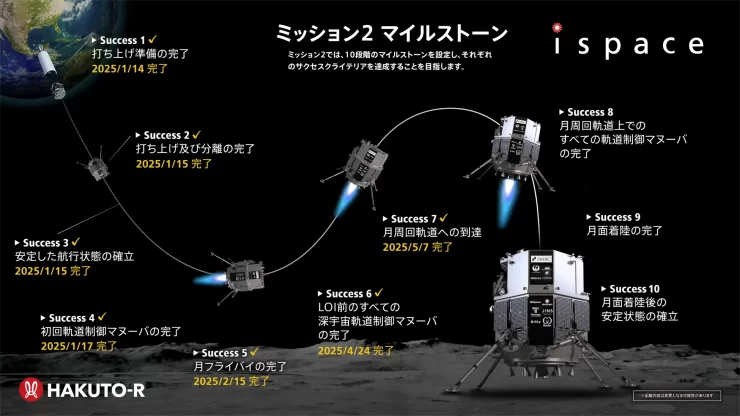

SPEXAの講演内で袴田氏は、今回のミッション2を「技術検証のためのミッション」だと説明した。もちろん着陸することも大切だが「そこに至るまでの複数のマイルストーンをクリアすることも重要」だという。

実際にミッション2では、Success1「打ち上げ準備の完了」からSuccess8「月周回軌道上でのすべての軌道制御マヌーバ(噴射操作)の完了」に至るまでのマイルストーンを順調にクリアしていったが、こうした実績は今後輸送事業を進める際の大きな“糧”にもなるとのこと。

たとえば、Success5「月フライバイの完了」は、月や太陽、地球の引力をうまく利用して月面着陸船を加速・減速し、必要な燃料を減らすことだが、これに成功すると、将来の輸送サービスにおいて「(減らした燃料分の)荷物を増やすこと」につながるという。

しかし、こうした8つのマイルストーンは無事完了したものの、Success9「月面着陸の完了」がうまくいかず、結果としてミッション2は失敗に終わった。その要因は「レーザーレンジファインダー(レーザー距離計)の不具合」にあったと同社は分析している。

レーザーレンジファインダーとは高度を測るセンサーのことで、着陸の際に地面との距離を測るために活用される。袴田氏らはこのレーザーレンジファインダーが「(最悪のケースでも)高度3kmから計測できる」と想定していたが、実際には「高度1kmを切った段階で計測が始まった」ため、減速が間に合わず、ハードランディング(月面に衝突)してしまったと話す。

「初めてレーザーレンジファインダーの値が来たときには、高度はすでに900m、800mでした。慌てて66m/秒から42m/秒まで減速したのですが、それでも早すぎて月面に軟着陸できませんでした」

後日、着陸船から送信されたデータをもとに原因を解析したところ、推進系にも他のシステムにも問題はなかった。レーザーレンジファインダーの取り付け位置にも問題はなく、「やはりレーザーレンジファインダー自体の問題」だと結論づけた。

ではなぜレーザーレンジファインダーは想定通り動かなかったのか。「レーザーが計測する月面の反射率が想定と違った」など考えられるが、現在根本的な原因はさらに解析中と話した。

加えて袴田氏は、今後の改善のために「レーザーレンジファインダーを含む着陸センサー全体の検証戦略、構成、運用などを見直す」ほか「サプライヤーも選定し直す」必要があると説明。さらに大きな施策として「改善タスクフォース」を立ち上げるとした。

「ミッション2は(1の失敗を踏まえ)かなり自信を持って取り組んだミッションだったにも関わらず、残念ながら着陸できませんでした。そういう事実を踏まえると、やはり我々の人数の限られたチームでは見落としている視点があるかもしれないと。そこで社外の第三者の専門家に声をかけて『改善タスクフォース』を立ち上げていきます」

「改善タスクフォース」の議長を公表

そして8月8日に開催された、ispaceの「2026年3月期 Q1 決算報告会」では取り組みの最新状況が紹介され、「改善タスクフォースの共同議長」も発表された。

共同議長に選定されたのは、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のアポロ計画宇宙工学・工学システム教授であるオリヴィエ・L. デ・ヴェック氏。そして、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授の神武直彦氏だ。

2人を共同議長に選んだ理由として袴田氏は、まず「改善タスクフォース」を作るうえで重要なのが「システム全体を俯瞰して原因を理解していくこと」であり、それを進めるにあたっては「システム工学に長けた人物が議長となる」ことで、「システム業界で大きな実績を持つお二人を選んだ」と説明した。

米国と日本で一人ずつ選出した理由としては、ispaceが今後実施していくミッション3、ミッション4の舞台が、それぞれ米国と日本となるため、「日本だけでなく米国の視点も入れて、バランスの取れた議論をしたい」と考えたという。

なお、他のメンバーについても、JAXA(宇宙航空研究開発機構)およびNASA(米国航空宇宙局)のメンバーを中心に最終調整が進んでおり、「誘導制御の専門家4、5名ほどに参加してもらうことを想定している」とのことだ。

その他、ミッション2の着陸失敗による「ペイロード(月面への荷物の運搬)契約」に関する影響については、「着陸未達による返金や損害賠償は一切発生していない」と説明。加えて、「ミッション3およびミッション4のスケジュールへの影響は現在発生していない」と、後続ミッションが順調に進んでいることをアピールした。

SPEXAの講演では同社のコンセプト動画も流されたが、その中で印象深かったのが、「転んだら立てばいい。日本を失敗できない国にしない。それもまた私たちのミッションだと思う」という言葉だ。同社の挑戦を引き続き注視したい。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり