2019年4月21日、国立研究開発法人 物質・材料研究機構(以下NIMS)は、茨城県つくば市千現地区・桜地区・並木地区の研究施設にて、一般市民に向けて、最新科学技術のおもしろさを広く伝えるイベント「NIMS一般公開2019」を開催した。子ども達にも理解できるように研究者がわかりやすく解説してくれるこのイベント。今年は「元素周期表」が作られてから150周年ということで「元素」がテーマとなっている。さまざまな元素を扱い、最先端の素材を研究する現場をのぞき歩いてみた。

高温でも発電量が上がり続ける燃料電池の新型電解質膜

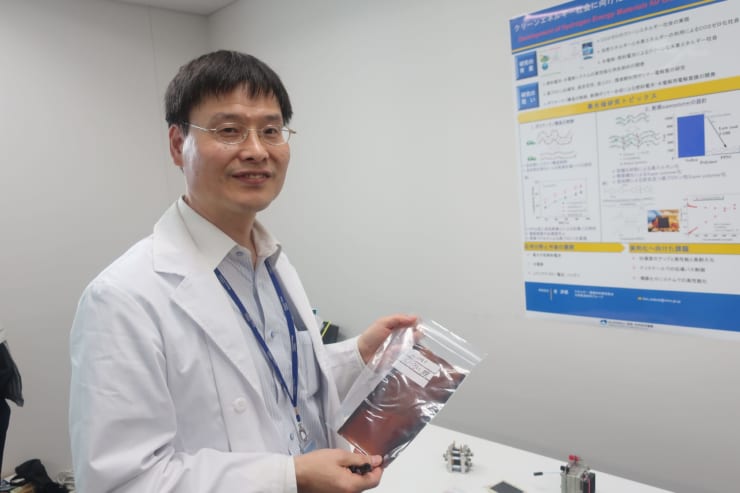

『水素と空気でプロペラを回しましょう』というコーナーでは、水素と空気を使って電気を起こし、トンボ(模型)のプロペラを回す実験を行う。水素から電気を作り、モーターを回して走る燃料電池車の心臓部、「燃料電池」のさらなる進化を研究しているのがNIMSのGREENセクションだ。そのリーダー金済徳(キム・ジェトク)氏が自ら実験を見せてくれるのが、NIMSが開発した燃料電池の性能を飛躍的に向上させる「新型電解質膜」だ。

実験では「水素ガス」「燃料電池」「燃料電池とつながっているトンボの模型(モーターがついていて羽根が回る)」が準備される。まず、水素ガスを燃料電池に送り込むがこれだけではトンボの羽根は動かない。そこで、間に「水」の入った容器を置き、水素ガスを湿らせてから燃料電池に送り込むと、勢いよくトンボの羽根は回り出した。これは現在の燃料電池の原理をおおまかに表す模型だ。実は、この水素ガスを湿らせてから送り込む方式には課題があるという。燃料電池はその内部にある電解質膜の温度を高くすれば発電量が増すのだが、その温度が90度を超え、水が蒸発するようになると急に発電ができなくなるという。

「高温で働く燃料電池はできないのか?」この問題に取り組んだ金氏は、燃料電池内部にある電解質膜の素材に注目した。水がどうして必要なのかというと、この電解質膜に含まれる水分中を水素イオンが泳いでいくことで発電されるからだ。そこで金氏は電解質膜としてさまざまな素材を試し、改良を重ね、水をほとんど使用しない電解質膜の開発に成功する。それが「新型電解質膜」だ。

「水」の入った容器を取り除いて、金氏の開発した電解質膜を燃料電池にセットすると、水なしでも電気が起きてトンボの羽根が回り出した。この新型電解質膜を使った燃料電池をヒーターで温めると、温度が上昇するにつれ発電量も増え続けた。そして従来なら水が蒸発して発電できなくなる温度を超え、なんと150度に達するまで発電量が増え続けた。

「低温から高温まで加湿のない状態で高い性能を出す燃料電池、その心臓部の電解質膜を開発できれば、将来の燃料電池社会に役立つと思います」(金氏)

さらに安価に電解質膜を開発するために、炭化水素を原料とした電解質膜の開発に取り組んでおり、開発が成功すれば大きくコスト削減に役立つだろうと話してくれた。

人間の体温で発電する試み

並木地区の同じ研究棟には『人類最大の未利用エネルギー源:熱エネルギーの活用』というコーナーもあった。「この辺は全部熱を電力に変える材料の展示です」とその場にいた解説の人が指し示してくれた複数の展示の中で、一見なんの変哲もなさそうな金属板に電極をつないだ仕組みがあった。金属板の下にはヒーターがある。これは身の回りのちょっとした熱を電力に変えるものだという。金属板をよくみると二層になっており、平たく大きな下部が銅、上部に乗っている小さな金属板はカルコパイライト(chalcopyrite黄銅鉱)という鉱物の素材でできているという。ヒーターでこれらを温めると、上部と下部で温度差ができ、その温度差を利用して電力を作れるという。カルコパイライトは日本でも産出する鉱物なので、材料は国産でまかなえるとのことだ。

この仕組みを応用すれば、ヒトの体温程度の温度で、発電することも可能だという。用途としては、たとえば心臓のペースメーカーなどに利用できるかもしれない。確かにヒトの体温というものは未利用のエネルギー源だろう。IoTのように、大きな電力は必要ないが継続的な電力供給が必要という場合に向いたものかもしれないと聞くと、すでにそういった用途を想定した6社ほどから問い合わせも来ているそうだ。

原子を利用したコンピュータ

『人工知能を目指す原子スイッチって何だ?』というコーナーを訪れてみた。そこでの説明によると、そもそもコンピュータは、巨大な“スイッチ”の集合体であり、その“スイッチ”として、現在は半導体が用いられている。コンピュータの性能は飛躍的に向上し続けているが、従来の半導体方式(電子の移動によって制御)では高性能化に限界があるという。そこで、NIMSは2005年に固体電解質という物質の特性を利用した原子スイッチ(原子の移動によって制御)の方式を発表した。その特徴は「ナノサイズの小ささ」「低電力」「高速」「製造コストの低さ」「超集積化が可能」なことだという。

半導体は年々小さくなり、その製造コストは安価になっているが、物理的にも経済的にもその限界に達しつつある。原子スイッチはその限界を超え小型化することができ、さらに電源を切っても記憶が消えない不揮発性であることから、人工知能(AI)をより高度化する「脳型コンピューティング」などでの利用が期待されている。また、放射能に対する耐久性があるため、人工衛星に搭載して宇宙空間で利用するなど最先端技術への応用が始まっている。

原子スイッチの共同研究を続けていた日本電気(NEC)は2017年に金属原子移動型スイッチ”Nanobridge”を搭載したFPGA(Field Programmable Gate Array=プログラミングすることができるLSI)「NanoBridge-FPGA(以下、NB-FPGA)」のサンプル製造を開始している。

NECによると、この原子スイッチを組み込んだFPGAは、2019年1月18日に宇宙航空研究開発機構(JAXA)が打ち上げた革新的衛星技術実証1号機の中の小型衛星「小型実証衛星1号機(RAPIS-1)」に搭載され、放射線が非常に強い宇宙環境下でのエラー率計測などの基礎的なデータ蓄積・評価が行われる予定となっている。

原子スイッチは「ムーアの法則」で示された半導体の常識を変える存在になるのかもしれない。

「水兵リーベ……」と暗記した元素周期表ができて150年。この間、研究者は元素の特性を見出し、そこから新しい素材を生み出すことで、電池や半導体などを生み出してきた。今、それらはさらに進化している。子ども達が楽しそうに手に取っていたNIMSの展示物は、実は彼らが迎える次の時代へのイノベーションの基礎となる可能性を秘めたものばかりなのだ。