「牧場の隣に培養肉工場を」 国内スタートアップが目指す“両立”の世界

「第4回フードテック ジャパン 東京」のセミナーに登壇するダイバースファーム株式会社 代表取締役社長の大野次郎氏

日本でも毎年のように鳥インフルエンザが発生するようになった。殺処分を余儀なくされる鳥インフルエンザは、養鶏場の経営に大きな打撃を与える。こうした中で、養鶏場経営におけるリスクヘッジのひとつになるのではと注目を集めはじめているのが、鶏の可食部の細胞を組織培養する“培養鳥肉”の開発だ。

2023年12月6日〜8日に、東京ビッグサイト(東京都江東区)にて、「第4回フードテック ジャパン 東京」が開催された。その中で、培養鳥肉の開発に挑むダイバースファーム株式会社(本社:大阪市北区、2020年創業)の代表取締役社長・大野次郎氏が登壇し、「鶏生産者から料理まで 〜培養肉の一貫生産〜」と題した講演を行った。

ダイバースファームは、人工皮膚を開発するバイオベンチャーTISSUE By NET株式会社(本社:埼玉県北本市)の社長でもある大野氏が、日本料理店「雲鶴」(大阪市北区)の料理長・島村雅晴氏と、鶏肉の生産業者である阿部匡伯氏とともに運営するスタートアップだ。培養鳥肉を作る技術を開発しながら、畜産業と培養肉工場、小売店をつなぐ培養食品のプラットフォーマーとなることを目指している。

ダイバースファームではどのような技術を開発し、それは生産者にどういったメリットをもたらすのか。大野氏の講演を取材した。

シンプルだが効果大の細胞結合技術

大野氏はまず、近年大きな課題とされている「プロテイン・クライシス」について言及した。これは、「(肉や魚などの)タンパク質の需要がどんどん増えていき、供給量を超えてしまう」問題で、2025年から2030年の間に起こる可能性が高いという。

「さらに、ご存じの通り、ウクライナの戦争で、小麦の供給量が減っているので、このクロスポイントがより早くなることは、明白だと考えています」(大野氏)

また大野氏は、「プロテイン・クライシス」に、臓器移植のニーズの高まりも加える。「中国、インドの人口が急激に増えており、臓器移植を求める声も高まっています。臓器はいわば“肉”ですので、一言で言うと、『肉が足りない』というのが、今の世界だと考えられます」

こうした課題がある中で、大野氏らが開発したのが「ネットモールド法」という細胞結合技術だ。ネットとは「網」、モールドとは「鋳型」を指す。簡単に言うと、鋳型状に組み合わせた針で網(カゴ)を作り、その網目よりも大きな細胞の塊を複数投入し、培養液の中で培養していくことで、細胞同士を結合させる手法だ。

「細胞同士を結合させる方法はさまざまあるのですが、このネットモールド法は、単純に物理的にくっつけるわけじゃありません。(細胞間で)信号をやりとりしたり、栄養素のやり取りをしたりするような、生物学的な結合が起こります。網は針状なので、(細胞間結合が起きたあとに)平行方向に抜くことができます。すると、フード業界でいう『培養肉』が、メディカルの世界でいう『細胞(セル)ブロック』ができます。極めてシンプルですが、やってみると有効だと。これが当社の技術です」(大野氏)

大野氏は、TISSUE By NETとして、京都大学の大学病院と人工皮膚を共同開発しているほか、ダイバースファームの活動として、2020年には鶏の“タネ細胞”を培養して、細胞間結合した培養鶏肉の製造に成功している。この培養鶏肉を、共同創業者の島村シェフに料理してもらい試食したところ、「本当に鶏肉」のようで、「ササミのような、びっくりするくらい普通の鶏肉の味がした」とのことだ。

「(安全性に関しても)人の体に移植しても大丈夫なものを作れる技術ですので、食べられる肉は作れると考えています」(大野氏)

家畜業と培養肉の「両立」を

ではこのネットモールド法による培養鶏肉の技術を、養鶏場経営にどう取り込んでもらおうと考えているのか。

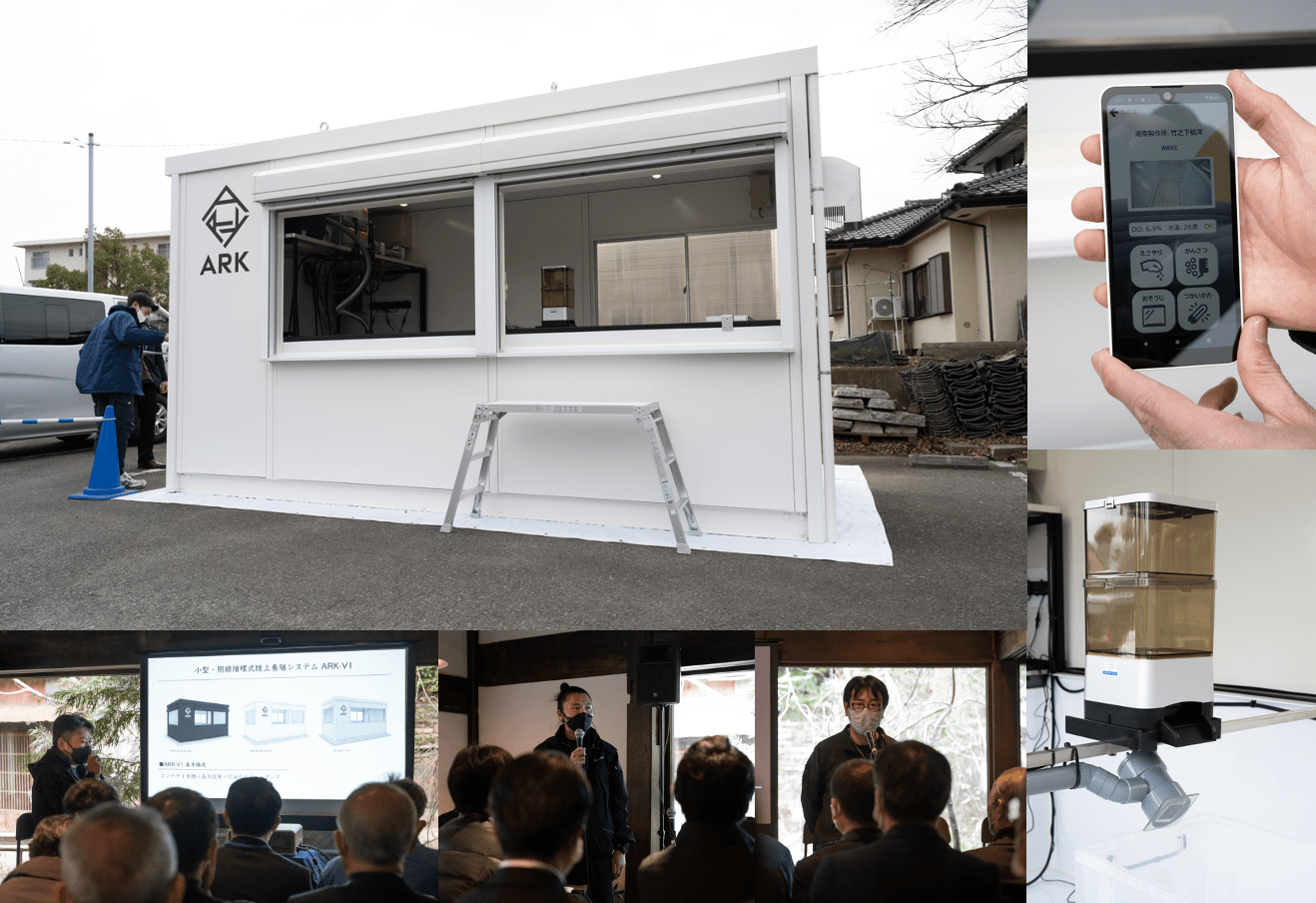

培養肉の社会実装や普及を目指す企業では、大規模な培養肉工場を作ろうと考えるところが多い。しかし、ダイバースファームは「小スケール生産で、各地域に培養肉工場」を設けるという戦略をとる。「イメージで言うと、コンビニサイズ(の工場)で培養肉が作れる。そんなものを考えています」(大野氏)

そして、将来的に大野氏らが目指しているのは、「既存畜産業と培養肉が両立」する世界だ。例えば、葡萄畑の横にワイナリーがあり、漁港にカマボコ工場があるように、「鶏舎があって、その横に培養肉の工場がある」経営の形を実現しようと考えている。

「すなわち、生産者が育てた鶏なり、牛なり、豚なり、魚なりの細胞を作って、その横で生産者がオリジナルの培養肉を作れると。そうすると、生産者が誇りを持って自分の培養肉をデザインし、製造し、プロデュースできるようになります。私も数々の畜産業の方々とお会いしましたが、みなさん誇りを持ってらっしゃるのですね。これは素晴らしいことで、これこそプロフェッショナルだと思うのですが、そのフィールドを広げてもらうこということです」

「生産者のフィールドの中に牧場と、培養肉工場があって。生産者が自らの判断で、これは工場で培養肉にしよう、もしくはこの子(家畜)はすごく美味しそうだから、そのままお肉にして高値で販売しようとか。そういう判断ができるというのは、ビジネスの領域を広げるお手伝いになるではないかと、考えています」(大野氏)

* * *

講演の最後に大野氏は、日本国内における培養肉認可の状況についても触れた。現在、培養肉開発の業界団体である一般社団法人 細胞農業研究機構(JACA)が関連企業の意見集約や関係省庁との協議に努めているが、「合意すべきポイントはまだまだ多岐にわたる」と指摘する。

大野氏によるとそのポイントは、「安全性(科学的データに基づく情報開示)」「安心感(消費者受容性、納得感など)」「具体的認可事項(保健所での認可)」「表示(名称や表示される内容についての合意)」の4つが挙げられるという。

「これは完全に私見ですが、これらを全て決めていくのは本当に大変です。そうではなくて、小さくはじめて、失敗したら修正していく。いわゆるアジャイル(開発)のように、修正しながら進めていくのが大事なのではないかと思います」(大野氏)

日本における培養肉の認可は、いまだ具体的なタイムラインも示されておらず、乗り越えなければならないハードルは多い。ただ、培養肉の実現は、「プロテイン・クライシス」だけでなく、環境負荷の低減、家畜の尊厳保護など、多くのメリットが期待される。大野氏が提言するような小規模、アジャイル的な進め方も、培養肉普及に有効な手法と考えられる。

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり

ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり