火星の火山の頂に霜 ESA探査機が撮影成功

欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機マーズ・エクスプレスに搭載されたカメラで撮影したオリンポス山の3Dモデル。ESA提供(2024年6月10日提供)。(c)AFP PHOTO : ESA : Adomas Valantinas

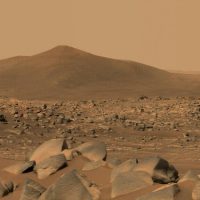

【AFP=時事】火星の巨大な火山群の頂で早朝に霜が確認されたとの研究結果が10日、英科学誌「ネイチャージオサイエンス(Nature Geoscience)」に掲載された。火星で水が散在していることを示す予想外の発見で、いつの日か有人探査に不可欠な存在となり得ると研究チームは主張している。

日の出の光に照らされた火山の頂に霜が降りている様子の撮影に成功したのは、欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機「トレース・ガス・オービター(Trace Gas Orbiter、TGO)」。

巨大な火山群は、火星の赤道付近に位置する幅5000キロ近くに及ぶタルシス(Tharsis)高地にある。 研究を主導している米ブラウン大学(Brown University)のアドマス・バランティナス(Adomas Valantinas)氏は、「火星の赤道付近における霜の形成は不可能だと考えていた」とし、この一帯はよく日が当たり、大気が薄く、気温が比較的高いため、「山頂に霜が降りるのが当たり前と思われる地球とは違う」と説明している。

共著者の一人、仏パリサクレー校(Paris-Saclay University)のフレデリック・シュミット(Frederic Schmidt)氏はAFPに、「他の探査機でも霜は観測されていたが、これまでに観測されたのは水分含有量が多い地域、特に火星北部の平野だった」と指摘した。

霜は薄く、時間がたたないうちに消えてしまう。だが、ESAによれば、太陽系最大の火山、オリンポス山(Olympus Mons)、アルシア山(Arsia Mons)、アスクレウス山(Ascraeus Mons)、ケラウニウス円錐丘(Ceraunius Tholus)の頂に毎日降りる霜の水分量は約15万トンで、五輪サイズのプール60杯分に相当する。

研究チームは、霜が形成される要因について、巨大火山のカルデラ内の微気候の影響を挙げている。 共著者の一人、ニコラス・トーマス(Nicolas Thomas)氏は、火山の側面に吹き付ける風により、「比較的湿った空気が地表付近から高所まで運ばれ、そこで液化し、霜として積もる」のではないかとの見方を示している。

ESAは、こうした霜の形成過程をモデル化することで「火星に残された謎の解明が進み、水が存在する場所や、水がどのように移動するのかなどを知る手掛かりになり得る」としている。

今回の発見は、今後の有人火星探査計画にとっても極めて重要な意味を持つ可能性がある。

シュミット氏は火星の霜について、飲料水や、酸素と水素に分離することで帰還用のロケット燃料を生成できる可能性があると指摘している。【翻訳編集】 AFPBB News|使用条件